编前:最近综艺节目《乘风破浪的姐姐3》正在热播。说到综艺节目,那可不只是现代人才有的,早在2000多年前西汉的“公演现场”,古人不仅有舞蹈、说唱,还有高难度的杂技表演,惊险性和观赏性甚至不输现代。而到了清朝,新潮的康熙、乾隆皇帝还玩起了乐队。

今天的《史话》就来看看古人的综艺节目,都有啥精彩表演。

看古人 如何花式跳舞

山东博物馆收藏的一件战国彩绘乐舞杂技陶俑,里面陶俑多达38件,陶俑的尺寸虽小,但造型精妙,前方有人唱歌、跳舞,后面有乐队,击磬、敲钟、抚琴、击鼓,旁边除了“围观群众”,连8只祥鸟都赶来凑热闹,可见当时表演有多精彩。

到了汉代,乐舞的风格更是变换多样,开始出现长袖舞、拂舞、盘鼓舞等。西汉流行“长袖折腰”的楚舞,徐州博物馆收藏的一件西汉陶绕襟衣女舞俑,从其S形的造型,就能看出舞姿有多曼妙。

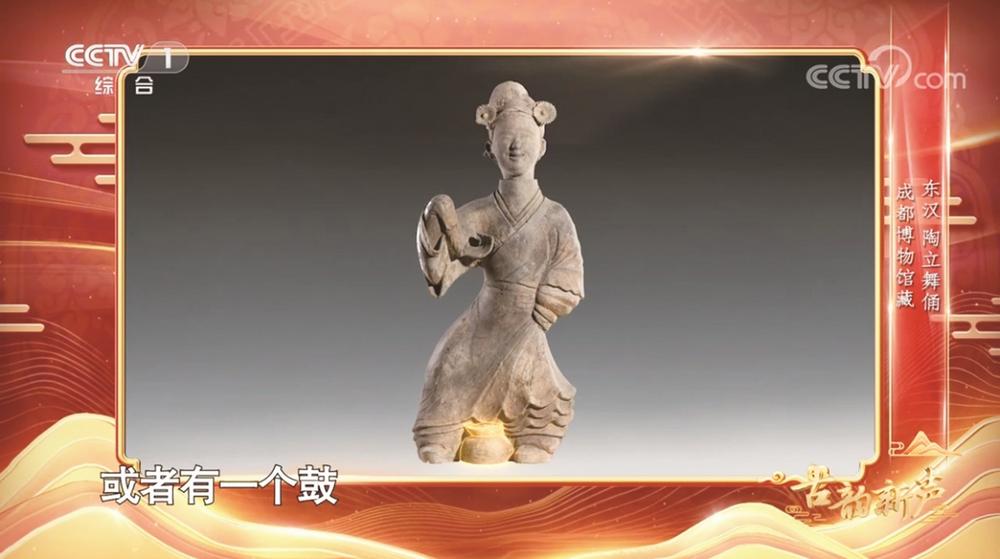

东汉则流行盘鼓舞,在两腿之间放上一个盘或鼓,舞者上下跳跃,踩着节奏翩翩起舞。

2000多年前的“天团”

说唱跳舞杂技俱佳

济南市博物馆收藏的一组西汉彩绘乐舞杂技陶俑,可谓一支陶俑“天团”,一块长67.5厘米、宽47.5厘米的陶盘,记录了他们的“公演现场”(见下图)。

这支陶俑“天团”里有四位杂技俑,其中两人双手撑地,举足倒立,其余两人,一人向后弯腰,另一人正在表演着高难度的柔术动作,类似现代柔术中的“叼花”。

现代杂技的许多动作,都能在这个小小陶盘上找到源流。

据史料推测,秦汉时期的杂技难度极高,惊险性和观赏性甚至不输现代。

杂技俑左边有两个小姐姐,她们跳的正是汉代流行的长袖舞。

陶盘中,最前面一人,似在引吭高歌或大声咏诵,这应是一个说唱俑,也是整个陶盘上唯一可动的人物俑。

在表演者后面,一排伴奏的乐队格外拉风,两女子头挽垂髻跪地吹笙。另外五个男子分别在鼓瑟、击扁形小鼓、敲编钟、击磬、击建鼓。

两侧七位观赏者拱手而立,神情十分陶醉。

汉武帝举办百戏表演 轰动京城周围三百里

看完2000多年前的陶俑“天团”,你可能会想,这弹的、吹的、敲的、唱的、跳的,表演的究竟是个啥?这其实就是汉代最流行的“百戏”。

百戏起于秦,盛于两汉,在《辞海》中被定义为“古代乐舞杂技表演的总称”,杂技、舞蹈、武术、幻术、驯兽等都属于百戏的范畴。这种大杂烩式的表演形式起于民间,属于杂舞,与雅舞相对。

宋人郭茂倩的《乐府诗集》中记载道:“自汉以后,乐舞寖(jìn)盛,故有雅舞、有杂舞,雅舞用于郊庙朝飨(xiǎng),杂舞用于宴饮。”

汉代之前,百戏是难登大雅之堂的民间艺术,但来自民间的“草根”皇帝刘邦将它带入了宫廷。

史料记载,汉武帝元封三年在长安未央宫举办盛大百戏表演,京城周围“三百里内皆来观”,可见百戏在汉代风靡朝野。

唐代一场演出 演员多达数万人

唐代后,演出空前的活跃。

盛唐时举行的“大酺(pú)”(初名“设酺”,摆宴之意),即是大规模百戏表演的一项主要内容,逢节日或帝王生辰用以招待各国使节和各民族首领,演出人员可多达数万,观众更是不可计数。

大酺主要集中在长安和洛阳两处演出。长安的演出节目一般有走大索、手技、飞剑与跳丸,彩扎的山车、旱船,王大娘的寻橦(类似于现代的爬高竿表演)及戏马、斗鸡等。作为最后压轴戏的驯象、犀牛跳跃等,也是一般大酺中不可缺少的节目。

唐代诗人陆龟蒙在《开元杂题七首·杂伎》中,描绘了当时大酺散乐百戏演出的雄壮:“拜象驯犀角抵豪,星丸霜剑出花高,六宫争近乘舆望,珠翠三千拥赭袍。”

而宋元年间,社会经济繁荣,民间对文化生活需求的增长,直接推动了娱乐活动的开展。

据《东京梦华录》卷五“京瓦伎艺”记载,在北宋崇宁大观年间(1102—1110)的开封瓦舍中,流行着说书、唱曲、杂剧、杂技等类节目,百戏汇集,不可胜数,表演精彩。

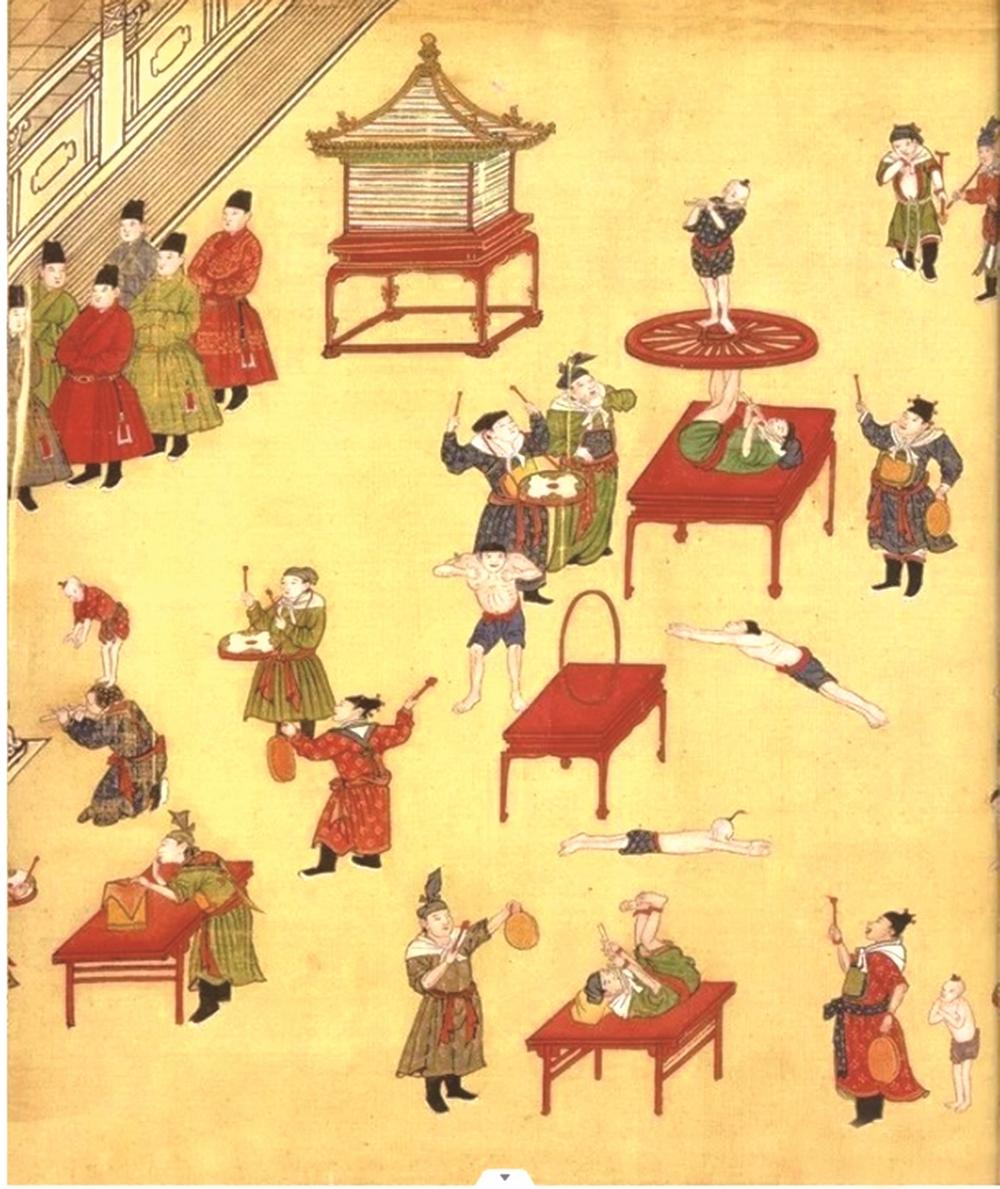

明清时期,歌舞杂技表演等种类繁多的民间百戏艺术广泛流行。明人绘《宪宗元宵行乐图卷》写实地描绘了成化二十一年(1485),京城内廷模仿民间元宵佳节歌舞杂技的表演场面。画上的表演者,有的钻圈,有的倒立,案上还有一人边吹乐器边顶竿,各种杂耍把式简直让人眼花缭乱。

组建西洋乐队 清代皇帝也很“潮”

在清代,外国传教士在来华活动中,把西方文化引入了紫禁城,音乐即为其中之一。多位帝王对西洋音乐颇感兴趣。如康熙皇帝以传教士为师,在宫中学习西方乐器演奏知识;乾隆帝则在紫禁城内组建了一支西洋乐队,以传教士为指导教师,组织宫中人员演奏西方乐器,并在特定的场合进行表演。

清代西洋乐队奠基于康熙时期。据法国传教士白晋撰《康熙皇帝》记载,康熙皇帝为了学习西方乐理,启用了葡萄牙传教士徐日升。徐日升用汉语编写了教材,并指导工匠制作各种西洋乐器,还教康熙皇帝用这些乐器演奏了两三支乐曲。而这些西洋乐器,则在宫中保存下来,为乐队成立奠定了基础。

同样对西方音乐饶有兴致的乾隆皇帝,也在宫中组建了西洋乐队。清代官员允禄、张照等撰《御制律吕正义后编》之卷首档,记载了乾隆六年(1741年),乾隆帝命张照推荐几名懂东方乐律的传教士,为组建宫廷西洋乐队做准备。

宫廷西洋乐队的成员很可能为宫中小太监。如据《乾隆七年各作成做活计清档》记载,乾隆曾下旨,要求捷克籍传教士鲁仲贤,教内廷小太监大拉琴(低音提琴)、长拉琴(大提琴)的演奏方法。

根据史料推断,当时乐队队员至少有14名。乐队的乐器种类丰富,有大拉琴、长拉琴、琵琶、弦子、小拉琴、西洋箫、班竹板、笙等。

魔术中的逃生之法 早在先秦就玩过了

除唱歌、跳舞、杂技,当然也少不了魔术。

魔术在古代叫“幻术”,民间则称为“戏法”,是中国最为传统的“百戏”娱乐形式之一,至少在汉代,魔术表演已相当成熟。

在山东嘉祥刘村出土的一块汉画像石上,便发现了“吐火”魔术表演。

东汉著名科学家张衡所作的《西京赋》里,便记述了汉安帝(公元94年—125年)时代的魔术表演节目。

当时,魔术表演已被列入“大型文艺演出”(百戏)的节目单。《西京赋》提到的“东海黄公”,便是一位技术高超的魔术大师,他能操作技巧要求极高的大型魔术,表演时施用“幻术”,“立兴云雾”;划地成河,现场立马“流渭通径”。

唐代除了“吐火”“吞刀”这些老牌魔术外,“藏狭”等魔术开始流行。好多魔术都是把东西“变出来”,而藏狭则是将东西“变没了”。

而“遁术”也就是如今的逃生之法,早在先秦时期就已出现。据刘向《列女传·辩通传》“齐钟离春”条记载,古代著名丑女钟离春擅长“遁术”,书称“善隐”。有一次齐宣王对她说,他很喜欢隐身术,希望看看。话未说完,钟离春就不见了。

唐宋以后魔术更是五花八门,现在读者能看到的魔术当时均已出现。虽然道具现代化了,但魔术原理还是古人的一套。

(综合央视、文汇报、北京晚报、齐鲁晚报、科技日报)