N现代快报 北京青年报 科技日报

一到夏天,蚊子就对我们人类产生了“深厚”的感情,不仅不离不弃,时不时还要发个红包,大包小包都毫不吝啬……相信大多数人都是讨厌蚊子的吧,不过,这个问题要是问古代的文人大咖,还真能得到不一样的答案。清代文学家赵翼写下《憎蚊》,北宋文学家范仲淹却写过一首《咏蚊》。

这不,因为蚊子一场辩论大赛开始了。嗡嗡嗡的蚊子,也有人爱?

躲不起,但骂得过

正方辩友 庄子、贺铸、赵翼

观点 太讨厌,既咬人还吵吵

思想家的思想如果被扰乱了,后果很严重。早在战国时期,蚊子不仅叮咬了庄子,还扰得他一晚上都睡不着觉。

那是一个夏夜,庄子正在家里“坐忘”,眼见着就要往他追求的超越状态靠近,忽然听见一阵“嗡嗡嗡”,庄子有点烦,但是他在心里告诉自己:“仲尼曾对颜回说过‘听止于耳’,这一条我可是记在我的小本本《庄子·人间世》上了,我要坚持住。”庄子还没有坚持多久,“嗡嗡嗡”又出现了,庄子继续告诉自己:“下一句是什么来着?哦,对,‘心止于符’……”

然而蚊子不仅继续“嗡嗡嗡”,还给庄子发了一串“红包”。那一刻,庄子觉得一切都是笑话:“仲尼啊,你说你的,我骂我的。”于是庄子拿起笔,在《天运篇》中吐槽了自己被蚊子欺负的事实:“蚊虫噆(zǎn)肤,则通宵不寐矣。”

被蚊子扰得不行了,北宋词人贺铸烧了一点艾草来驱蚊,结果“徒自取熏蒸,举家更嚏咳”。全家被熏得又打喷嚏又咳嗽,蚊子依然我行我素。

无可奈何的贺铸只好开启了嘴炮模式,写下一首《诅蚊》:“如何造物工,种此生民害。安得长风驱,投诸四荒外。断之严霜诛,并命不可贷。丑类偿一遗,馀孽行当再。”

直截了当吐槽蚊子的,还有清代文学家赵翼。他写了一首《憎蚊》。赵翼讨厌蚊子“嘴微偏善刺,声隐更能呼”,他才不会放纵蚊子叮咬自己,“化鱼身喂众,吾不学浮屠”。这句话的意思是,《洛阳伽蓝记》中曾记载,如来身化摩羯鱼,以肉喂众人,我才不会学如来舍身喂蚊子呢!

反方辩友 范仲淹、沈复

观点 要有一双善于发现美的眼睛

早在赵翼写下《憎蚊》之前,北宋文学家范仲淹就已写下一首《咏蚊》。如果他俩见面,辩论起来一定精彩。

蚊子有啥好吟咏的?看看范仲淹是怎么写的:“饱去樱桃重,饥来柳絮轻。但知离此去,不用问前程。”

吃饱了血的蚊子,被范仲淹比喻成诱人的樱桃。它饿着肚子轻飘飘的样子,也被范仲淹比喻成柳絮。

更有趣的是诗的后两句,蚊子吃饱了就走,不用管自己的前程。

也有人说,这首诗名为咏,实为暗讽,范仲淹用蚊子的贪婪形象影射朝中的贪腐官员,讽刺他们只管中饱私囊,不管朝廷的未来。

真心觉得蚊子可爱的,是清代文学家沈复。

他在《浮生六记》中写道,他小时候眼神特别好,能睁大眼睛对着太阳看,明察秋毫。遇见特别渺小的事物,他也能仔细观察,寻找乐趣。

看到夏天的“蚊山蚊海”,小沈复抬头看得入神,脖子伸得老长,把它们比作“群鹤舞空”。一旦心里这么想,就好像真的看到成百上千的仙鹤一样。

沈复还会故意把蚊子留在纱帐中,再加点特效,用烟去喷蚊子,当作“青云白鹤”来欣赏。孩子眼里的大千世界果然是充满童趣的,但是被沈复玩坏了的蚊子,下次见到他可能会绕道飞。

驱蚊,有必要吗?

正方辩友 蒲松龄、赵翼

观点 该打、该赶、该灭

蚊子让人烦躁,怎么才能让它走得远远的?人们挖掘了很多驱蚊方式。清代文学家蒲松龄在《驱蚊歌》中提到:“炉中苍术杂烟荆,拉杂烘之烟飞腾。安得蝙蝠满天生,一除毒族安群民。”

诗中不仅提出以草药熏燃驱蚊的方法,还倡导人们应当保护和利用蚊子的天敌,也就是蝙蝠来除蚊。

化学手段驱蚊好,物理隔绝不能少。蚊帐绝对算得上最佳驱蚊利器,赵翼在《瓯北集》中,记录了他在蚊帐里的快乐:“帐中余幻蝶常留宿,外有群蚊欲合围。”

嘿嘿,看我在帐中多舒服,没有蚊虫骚扰,外面的蚊子啊,你就尽情飞舞吧,反正也咬不到我。

V

S

反方辩友 齐桓公、孟郊

观点 心怀慈悲,吃饱了它就会走

古代的文人们除了开蚊子的吐槽大会外,偶尔也会出几个“勇士”,舍身喂蚊。

南朝梁元帝萧绎的《金楼子·立言》中讲了一个关于齐桓公的故事。

那是一个夏天,齐桓公躺着,与管仲开起了卧谈会。当会议开到一半的时候,齐桓公忽然听见了一阵“嗡嗡嗡”。这个时候,正常人都会觉得蚊子惹人嫌吧?齐桓公却对管仲说道:“蚊子嗡嗡嗡乱转,它们是没吃饱么?啊,我好心疼这些蚊子哦!”

齐桓公拉起他的蚊帐,将蚊子放了进来,他继续表达着对蚊子的心疼:“就让它们来咬我吧!”咬了一会儿,齐桓公分析道:“这些蚊子,有的比较客气,没咬我就飞走了;有的容易知足,吸了一些血也飞走了;最可恶的当属那些不知足的蚊子,肚子已经吃饱了,还舍不得飞走,最后肠子被撑破,只能当场毙命……”

看透了“蚊性”的齐桓公沉默了一会儿,他挠着满身的包,非常感慨:“唉,不知足的人跟那些贪婪的蚊子有什么区别?”于是齐桓公下令,要求全国的老百姓们以那些贪婪的蚊子为鉴,杜绝奢侈,提倡勤俭节约。

唐代诗人孟郊也是位舍身喂蚊的“勇士”。那也是一个夏夜,孟郊被蚊子咬到内心爆破,他写了首诗,诗名就一个字:《蚊》。

孟郊是许愿为主,吐槽为辅,他写道:“五月中夜息,饥蚊尚营营,但将膏血求,岂觉生命轻。颈已宁自愧,饮人以偷生,愿为天下幮,一使夜景清。”是的,你没看错,孟郊被蚊子咬出了忧国忧民的情怀,他许愿誓当天下人的蚊帐:“蚊子啊蚊子,想喝血,就咬我一个人!放了所有人!”真的是相当感人。

□知多一点

为了与蚊子作战,古代还有“驱蚊官”

躲也好,骂也好,其实早在周朝时期,驱蚊虫就已经是一件大事,甚至还有“驱蚊官”这个职位。据《周礼》记载:“翦氏掌除蠹(dù)物,以攻禜(yíng)攻之。以莽草熏之,凡庶蛊之事。”在周朝时期,翦氏家族为捉虫之官,负责给王室驱蚊虫。他们燃烧有毒的莽草驱赶蚊虫。

当然,燃烧有毒的莽草有“舍命驱蚊”的危险,好在后来的古人发现了重点不在于莽草是否有毒,而是蚊子害怕被烟熏。在发现蚊子这个习性后,古人将那些有毒的莽草换成了艾草、蒿草。

为了方便使用,古人又将艾草与蒿草制作成了驱蚊专用的火绳。在甘肃嘉峪关长城博物馆里就藏有一捆来自汉代的火绳。这种火绳的制作方法很简单。古人们将艾草与蒿草采集回家后,再用搓麻绳的方法将它们拧成绳状,挂在房梁上晒干。当夏蚊成雷之时,古人们就可以把晒干的火绳点燃,直接把蚊子熏死。

明清的“吸蚊灯”,有个大大的肚子

宋代人素爱点香,于是蚊香就这样在宋代出现了。对此,陆游还很兴奋地写了诗文宣传蚊香的功效:“泽国故多蚊,乘夜吁可怪。举扇不能却,燔艾取一块。”意思就是蚊子虽然烦人,但是你们也别闹了,直接点蚊香不好吗?

不过,宋代的蚊香与我们现代的蚊香有所不同。据宋代《格物粗谈》记载:“端午时,收贮浮萍,阴干,加雄黄,作纸缠香,烧之,能祛蚊虫。”可见,宋代蚊香中,驱蚊的核心材料是雄黄,那可是古代用途广泛的杀虫剂之一。

除了烟熏法,明清时还发明了十分精巧实用的“吸蚊灯”,该灯一般为铜制或者铁质,最突出的特点是鼓肚,上有一个喇叭形的大口,灯置其中,点燃后,因为内外产生了气压差,气流从喇叭大口中进入,从上面的烟道排出,趋光而来的蚊虫很容易被这股热流吸入而烧死。原来古人很早就意识到生物趋光特性和物理热能特性,不得不感叹古人的智慧。

慈禧的“特大蚊帐”,把宫殿都罩住了

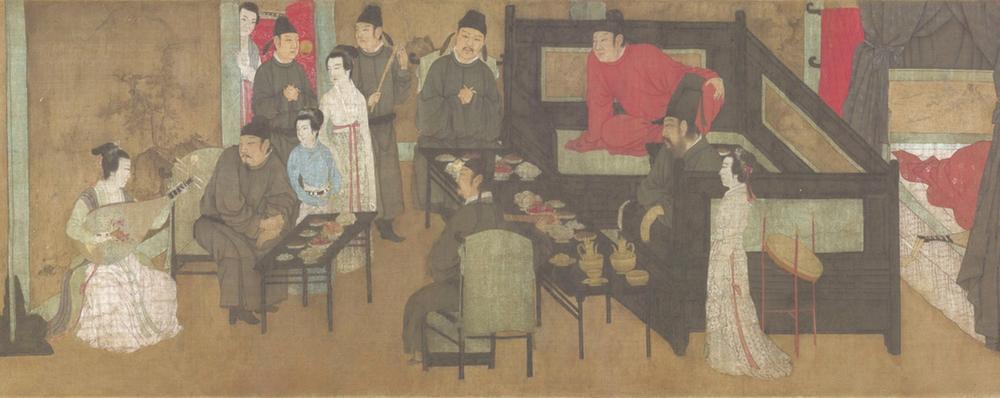

除了烟熏法、灭蚊灯,古人也有蚊帐。南唐著名画家顾闳中《韩熙载夜宴图》里,坐榻背后床上挂的蚊帐,其式样与悬挂方式跟现代家庭使用的蚊帐都差不多。

紫禁城里还有一种“特大蚊帐”,又名天棚,用于夏季驱蚊。宫女何荣儿曾服侍慈禧太后,并在《宫女谈往录》中,回忆了颐和园乐寿堂采用的天棚做法。慈禧从五月初到八月底的日常起居,都离不开天棚。乐寿堂天棚以杉槁为骨架,支撑起硕大空间,骨架之间用帷帐相连,把整个建筑都罩住了;其外观还做成飞檐鸱尾样式,非常精致。天棚的四面均开设通风的窗户,内设窗纱。这种天棚无论是驱蚊,还是采光通风,均可起到极佳的效果。