编前:仲夏时节,粽叶飘香,明日就是五月初五端午节了。端午节又称端阳节、龙舟节、重五节等,与春节、清明节、中秋节并称为中国的四大传统节日。端午节的起源,蕴含着十分丰厚的文化内涵。2009年端午节成为中国首个被列为世界非物质文化遗产的节日。

在大家的印象中,端午节是纪念屈原的一个节日,其实一直以来,关于端午节的起源有很多种说法。而且,古时候端午节这一天非常热闹,除了吃粽子、划龙舟,还有很多有趣的活动,堪称“全民玩乐聚餐大Party”。今天的《史话》就来看看古人端午节的“N”种打开方式。

端午节是纪念屈原吗?

端午,从字面的意思看,“端”字的本义是“正”,也有“初”的意思。“午”是十二地支之一,由于“五”与“午”同音,因此在五月的第一个午日,就被叫作端午,五月初五这一天也就叫作“端午节”了。

在大家的印象中,端午节是因为楚国诗人屈原投了汩罗江,人们向江里投食纪念他,从而形成的一个节日。

其实,五月初五成为一个节日,早在屈原去世前便已经存在,并且有丰富的节日内容,其中之一是“蓄兰为沐”。屈原在《九歌》中写道:“浴兰汤兮沐芳华”,说的就是这种节俗,古人称端午节为“浴兰节”即此原因。

端午节向江里投食,最早与周代第四位国王——昭王姬瑕有关。据《史记·周本纪》记载,周昭王到南方巡视后便再没回来,死于江上。

周昭王怎么死的?据《帝王世纪》记载,周昭王是在南征楚人的过程中,坐船过汉江,结果中了船老大的诡计,沉江遇难。于是人们在水边立祠祭祀,并将食品用植物叶子包裹起来,向江里投放。可见,最早向江里投放包裹食品,并非是为了纪念屈原,而是因为周昭王。

至于纪念屈原,一直到南北朝时才真正确立,日期也固定为农历五月初五,并发展成为一个全国性节日。梁人吴均《续齐谐记》中是这样说的:“屈原五月五日,投汩罗而死,每至此日,辄以竹筒贮米,投水祭之。”

端午节起源的另一种说法,是源于吴越人祭龙的“龙子节”。闻一多曾考证,在龙子节,时人会划着画成龙状的独木舟,把包裹好的食物投入水中祭龙。

事实上,端午节的出现,最早是古人出于辟邪的需要。从《吕氏春秋·仲夏纪》的记述来看,古人把五月视为最不吉利的月份,看作是毒月、恶月、凶月。

这种“毒观点”应该源于对自然灾害的感性反应:五月正处仲夏时节,酷暑即将到来,此时毒虫滋生,人们极容易生疮患疾、遭伤咬,因此给古人留下了“五月不好”的印象。

花样美食

宋朝吃粽子排场大,还有“赌粽”习俗

端午节吃粽子,是传统保留节目。今天的肉粽、果仁粽,在魏晋时期均已出现。当时煮粽子很讲究,并不是直接放在清水里。据西晋人周处《风土记》记载,当时人们“以菰叶裹黏米,以栗、枣灰汁煮之”,即将栗、枣烧成灰,和水煮粽子。

唐代人很重视端午节,这一天“公务员”还会放假。

从史料来看,宋朝人最会包粽子,花色很丰富。据南宋陈元靓《岁时广记》记载,宋朝人会在粽子里加入松栗、胡桃、姜、桂、麝香之类,包出的粽子多种多样,有角粽、筒粽、锥粽、秤锤粽、茭粽、九子粽等。煮也不一样,将艾叶烧成灰,和水共煮,这样煮出的粽子呈金色。

宋时还有“赌粽”一俗:赌谁拿的粽子粽叶长。解开粽子后,粽叶长的胜,短的输,输家或赔酒或赔钱。

而在宫廷,端午吃粽子排场非常大,宋徽宗时端午节庆,参军色(主持人)会手执竹竿上场“致语”,在琵琶的独奏声中,徽宗带头吃下第一只粽子,接着是宰相与大臣们吃粽饮酒,乐部跳起“三台舞”助兴。

栀子花裹面糊油炸,你吃过吗?

除了粽子,古人端午餐桌上还有很多美食。

首先就得说说宋代的端木煎,这可是真正的“花”样美食:将新鲜的栀子花裹上甘草水拌的面糊,丢进滚油中炸几秒,一朵雪白的栀子立刻变得黄澄澄,令人胃口大开。

不少地区的端午传统饮食也颇具地方特色,许多都流传至今。比如,在江南的传统中,有端午吃“五黄”“五白”的说法,“五黄”分别为黄鳝、黄鱼、黄瓜、咸蛋黄、黄酒,“五白”分别为白切肉、白蒜头、白斩鸡、白豆腐、茭白,“五黄”配“五白”,清热降火健脾胃。

花式玩法

龙舟竞渡 可追溯到原始时代

赛龙舟,是端午节的又一重要内容。龙舟在古代不同时期包含了祭祀、军事、娱乐等功能作用。

端午节赛龙舟最原始目的,是出于辟邪、祛瘴气的考虑,即所谓“斗龙舟以祛瘴疠”。在当年的越国,人们在端午节赛龙舟则是为凭吊卧薪尝胆、复仇灭吴的越王勾践,勾践曾以此方式操练水军,终于灭了吴国。

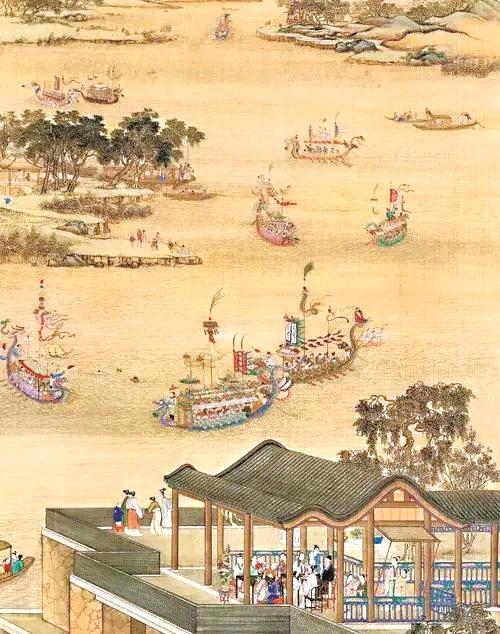

明清时,很重视龙舟竞渡。雍正、乾隆年间,都会在圆明园的福海举行竞渡活动,线路长约600米,选手是宫中太监。比赛时,9只龙舟经过皇帝观礼台前时必须停船片刻,以示受阅致礼。

清朝宫廷画家郎世宁的《雍正十二月行乐图》,是一组表现清代雍正皇帝日常生活的作品,其中五月就是龙舟竞赛的情景。图中雍正皇帝身着汉装,与众皇妃、皇子欢坐于码头楼阁之上,数艘华丽的宫廷龙舟驰骋于水面之上。

其实,划龙舟可以追溯到原始时代。闻一多先生在其《端午考》中说,距屈原投江千余年前,划龙舟之习俗就已存在于吴越水乡一带,目的是通过祭祀“龙”图腾,以祈求避免水旱之灾,祈求风调雨顺,其起源甚至可追溯至原始社会末期。

考古学家在福建省昙石山遗址博物馆收藏的一块彩陶片上,就发现了龙舟竞渡的图案。这块陶片长度不到5厘米,出土于新石器时代晚期的霞浦县黄瓜山遗址,距今4300~3500年。仔细观察彩陶片上的纹饰图案可以看出,像是两艘疾驰的独木舟齐头并进。两舟之上整齐坐着成排的桨手,只见他们两臂伸出,姿势整齐一致,似乎正奋力划桨,桨手们脑后的羽冠随风飘扬,是一幅生动简洁描绘龙舟竞渡的写意画卷。

端午游戏 武有“射柳”文有“斗草”

端午节,买栀子花、挂艾草、戴五彩丝、制香包,这些都是“基础操作”,射柳你听说过没?

古时候端午节时,可能由于北方的水较少,划龙舟的不多,更流行射柳、马球。

射柳是人们骑马射箭,射中柳条,或柳条上悬挂的铜钱或葫芦。也有记载说葫芦里放一只鸽子,比赛时,箭射断柳条,葫芦坠下,鸽子飞起,哪一只鸽子飞得高,就算谁赢。

除了射柳,端午节还有马球游戏,策马击球真是绝大多数现代人想象不到的快乐。

古人在端午节也有“文雅”的游戏,比如斗草,将各自的盆景摆放在一起,看谁的最珍奇,造型最雅美;或者把花草集放在一起,一人报出自己的草名,他人各以手中之草对答,颇似灯谜中的“遥对格”,如“虎耳草”对“鸡冠花”,文雅又有趣。

屈原原来姓芈

端午节,人们在品粽子、观龙舟时,总会想起与端午节相关的诗人屈原。那么,屈原姓什么?这个看似无理的追问,值得考究一番。

周推翻商朝后,周天子分封诸侯,各诸侯国有了自己的姓氏,其中逐渐强大起来的楚国以“芈”为姓、以“熊”为氏。大家在先秦题材电视剧中看到不少芈姓角色,比如《芈月传》中的芈月、芈姝等,都是楚国公主。有意思的是,当时男性只能称氏不能称姓,所以楚王的称谓以“熊”开头。屈原是楚武王熊通之子屈瑕的后代,自然也是以“芈”为姓、以“熊”为氏。但由于熊氏已经被楚国王室专用了,屈氏家族就不能用“熊”了。那么屈氏家族的“屈”姓是怎么来的呢?

屈瑕本名熊瑕,因为哥哥熊赀继承了王位(即后来的楚文王),他按例被外封到屈地(今湖北秭归)。到封地后,熊瑕以“屈”为氏,因而也被人们称为屈瑕。屈原作为熊瑕的后代,自然就姓屈了。

(综合北京晚报、北京日报、海南日报、齐鲁晚报、央视网、光明网)