编者按:初夏多雨时节,往往是南方一年中最令人难受的时节。不过,潮湿闷热的空气条件,对于各种菌物来说,无疑正是它们恣意生长的最佳时节。

菌物既非动物,也不是植物,它们是独立的第三界生物,不仅对自然界起到物质循环再利用的功能,还为人类提供了重要的食物和药物来源。但目前我们对菌物的了解,其实远逊于对动物和植物的了解。

有这样一些年轻人,长期坚持探索神奇的菌物世界。在他们看来,把热爱做到极致,就会收获充实和幸福。

“最懂蘑菇的程序猿”

科普博主一年鉴定毒菌2000多次

N光明网 江苏新闻

对于真菌类菌物蘑菇,大家都司空见惯,很多蘑菇还是常见食材,但它们种类太多太杂,有些还有毒性,让人难以鉴定分辨。

连续雨水后,气温升高,野蘑菇也进入疯狂生长期。看到这些可爱又神奇的蘑菇,很多人会跃跃欲试,并发出疑问:能吃吗?好吃吗?怎么吃?

南京的张子寒,网名“赶尾人”,是一位菌物科普博主,在新浪微博上拥有128万粉丝,本职工作是程序员的他,被称为“最懂蘑菇的程序猿”,每年要鉴定毒菌2000多次。

享受做“户外低头族” 探索神奇蘑菇世界

张子寒是个帅气的广东小伙,虽然大学专业和菌物没有什么关系,工作是做程序员,但是他对菌物的研究已经有很多年了。他说,自己很享受做这样的“户外低头族”。

“锥盖伞菌盖像一个锥形,是常见的有毒蘑菇,腐烂叶子比较多的土壤里非常常见。”“这个叫黑柄炭角菌,在废弃的白蚁穴里长出来的,像树皮一样的质地。”

他告诉记者,菌物喜欢气候湿润、不太炎热的环境,在南方,能作为食用菌的菌物有很多,像糙皮侧耳(平菇)、野生型金针菇、竹燕窝、鸡油菌、木耳等,但是毒菌的种类也非常多,如灰花纹鹅膏、欧氏鹅膏、肉褐鳞环柄菇、大青褶伞等毒菌都很常见。

有的野蘑菇偏好潮湿阴暗的角落,也有的追光而生,它们不仅个性迥然,生长过程也十分奇妙。“我们脚下踩的这片土地,里面非常多的真菌菌丝,只有在特定条件下,长出蘑菇被我们看到,我们拍到蘑菇只是拍到它生命进程中一小部分,这是非常奇妙的感觉。”

张子寒介绍说,菌丝是蘑菇的营养器官,相当于蘑菇的“根”和“叶”,它们分解落叶和树枝等有机物,积蓄营养,积攒到一定程度就“开花结果”,子实体(蘑菇)是它们的繁殖器官。因为菌丝这类营养组织长在地下,如果不等到子实体长出来,很难确定它们的种类。也是因为这个原因,很多菌种没有办法人工种植,因为它需要一整套生态环境,而且有些还得在好几十年的树林中才能开始出菇,比如松茸、见手青、美味牛肝菌等都是这样。

民间经验不靠谱 虫子能吃也可能有毒

雨后,撒欢般长出来的菌类植物,遍布丛林、草地。这些蘑菇看着长得嫩嫩的,到底有没有毒?张子寒说,他说,确认是不是毒蘑菇,靠的可不只是经验。民间有些经验,比如依据颜色是否鲜艳、虫子会不会吃来判断,这些并不靠谱。

“比如丝盖伞科一些有毒的种,容易被人误认为可食用菌,没有鲜艳的颜色,没有特殊的结构,没有菌环和菌托,长得很平淡,很多人以为它是茶树菇甚至以为是鸡枞。而非常常见的毒性比较大的大青褶伞,是我们国家引起中毒最多的毒蘑菇。”

“我们在采毒蘑菇时,经常看到小虫子在吃它,吃完之后,它们是没有事情的。蘑菇不能以虫子有没有吃它作为是否有毒的评判标准,必须认识它是什么蘑菇,我们才能知道它到底有没有毒。有人看网上视频,看完了觉得‘我能认了,我行了’。其实普通人很难对近源种进行区分,对比较相似的种进行区分,需要长时间练习。”

记者在微博上看到,6月4日,就有北京网友贴图向他求助:“有个同学在武汉大学中南医院重症监护室当医生。他有个病人吃了一种蘑菇中毒快病危了,他们想知道这是什么蘑菇?”

张子寒回复:“肝毒性的剧毒鹅膏,参考《中国含鹅膏毒肽蘑菇中毒临床诊断治疗专家共识》治疗吧,病人这个阶段应该是暴发性肝功能衰竭期了。”

次日,求助者说,这位病人“已经脱离危险”。

张子寒表示,目前对菌物的研究存在很多空白,毒菌物没有显著特征,网上的鉴定方法几乎都出过事,所以不要轻易采摘野生菌物食用。

□知识百科

什么是菌物?

菌物是指具有真正细胞核,没有叶绿素,能产生孢子,一般都能进行有性和(或)无性繁殖,其营养体通常是菌丝体或是单细胞、原质团,具有甲壳质或纤维质的细胞壁,以吸收或吞噬的方式吸收营养的一群生物。

菌物包括真菌、黏菌、卵菌,它们在形态、营养方式与生态上有许多相似之处,从而构成了一个关系十分密切的生物类群。

在生态系统中,植物是生产者,动物是消费者,而菌物是分解者。菌物界约有300万种物种,广泛研究与应用的主要为大型真菌,如蘑菇等。

菌物与植物最大的区别是无光合作用,没有叶绿素,依靠细胞表面吸收有机养料,它们在自然界中起着“吸收”“转化”的重要作用,是生命能量循环的介质。

腐木之上 精彩纷繁

“90后”姑娘的微观菌类世界

N新华网 文汇报

曳尾,有歌颂雅逸生活之意,以“曳尾菌”为网名的“90后”姑娘周晴烽,毕业于中南大学药学专业。在她的世界里,每一天都有没见过的新菌种出现,大小菌物都可以是宠物。

23岁之前,她的人生轨迹非常普通,大学毕业后,进入上海一家医药企业工作。如果非要说有什么特别,就是她从小特别喜欢观察自然,一朵花、一丛草、一群蚂蚁,她都能聚精会神看上老半天。

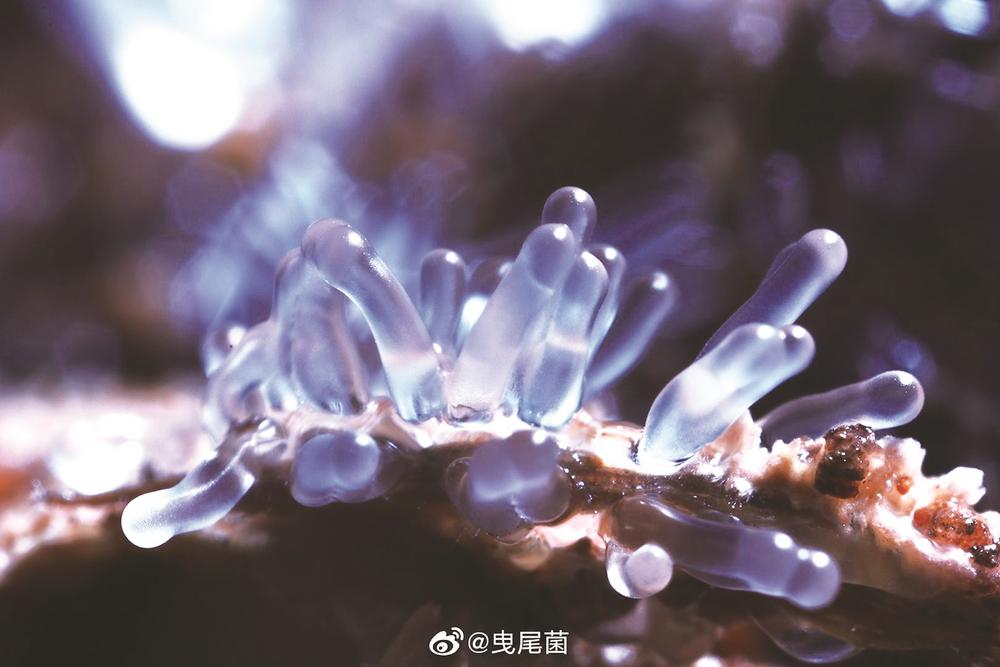

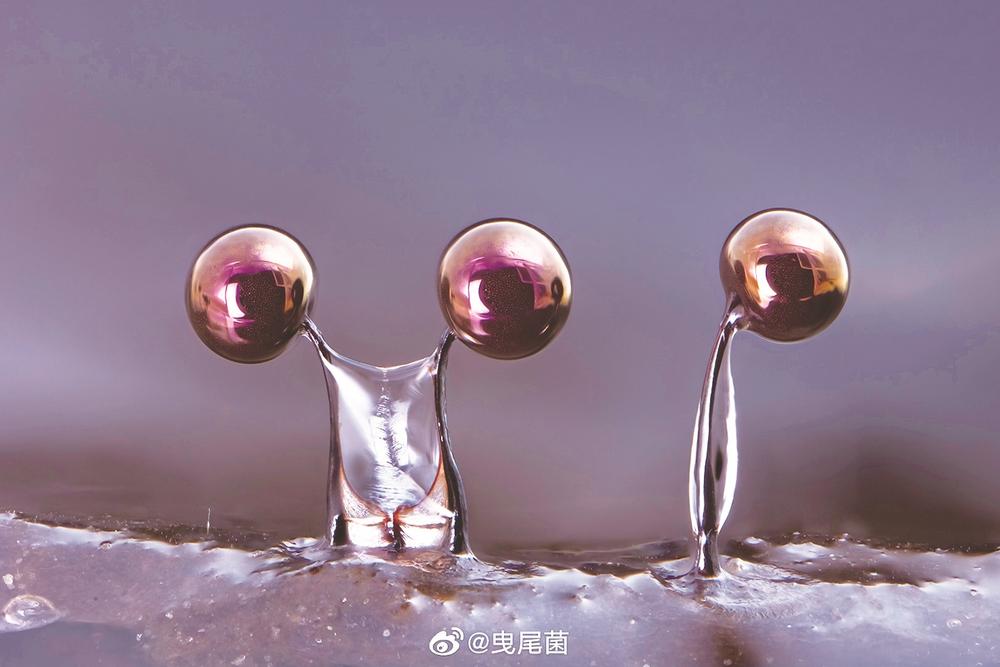

因为喜欢生物,她加入了观鸟群。一次机缘巧合,她从朋友相机里看到了一种奇妙的生物——黏菌,它们由洁白经历淡红、深红、黑色,最后变得绚丽多彩。这一瞥为周晴烽打开了新世界的大门。很快,她就把拍鸟的长焦镜头改造成微距相机,从此迷上了微观菌类摄影。

延时摄影是在数十秒内展现菌类的一生,一分钟的素材往往需要一两千张照片,而菌类生命最震撼的阶段往往在其喷射孢子时,想拍摄一段好视频,必须先当好一个养菌人。为了拍摄一段视频,她先要到朽木腐叶、树皮石堆,甚至动物粪便中寻找菌类,将其带回家培养,为此她特地买了一处带院子的房子,方便安放灭菌器、培养皿、枯枝腐叶……

鹅绒菌,像一根根小棍子;弹球菌,像会开花的咸蛋黄……凭借绝佳的观赏性,她的作品走红网络。时长仅为1分47秒的科普视频中,发网菌、费赖斯拟鬼伞、水玉霉、弹球菌等菌物逐一登场。通过精美的画面和轻快的音乐,让大家了解这些菌物从萌发到生长发育,再到形成孢子的整个过程,并从中感知自然的神奇与美妙。

作为一名菌物科普博主,她也经常分享自己玩显微镜、捡木头、养菌、拍微距的日常。不少网友也因为关注她,喜欢上菌物这个冷门的领域。甚至有人模仿她在家中观察腐木,有人种起了香菇、平菇,有人甚至拿起放大镜观察发霉的剩饭剩菜。

长期的拍摄、学习让她成为菌类专家,她撰写了《多头绒泡菌进食》《平菇柄搭桥法转移黏菌》等多篇科普文章,其中《教你饲养“史莱姆”》获得近300万的点击量。吉林农业大学的一位教授在学术报告中引用了周晴烽的黏菌视频,这让她津津乐道。