N新华 新京报

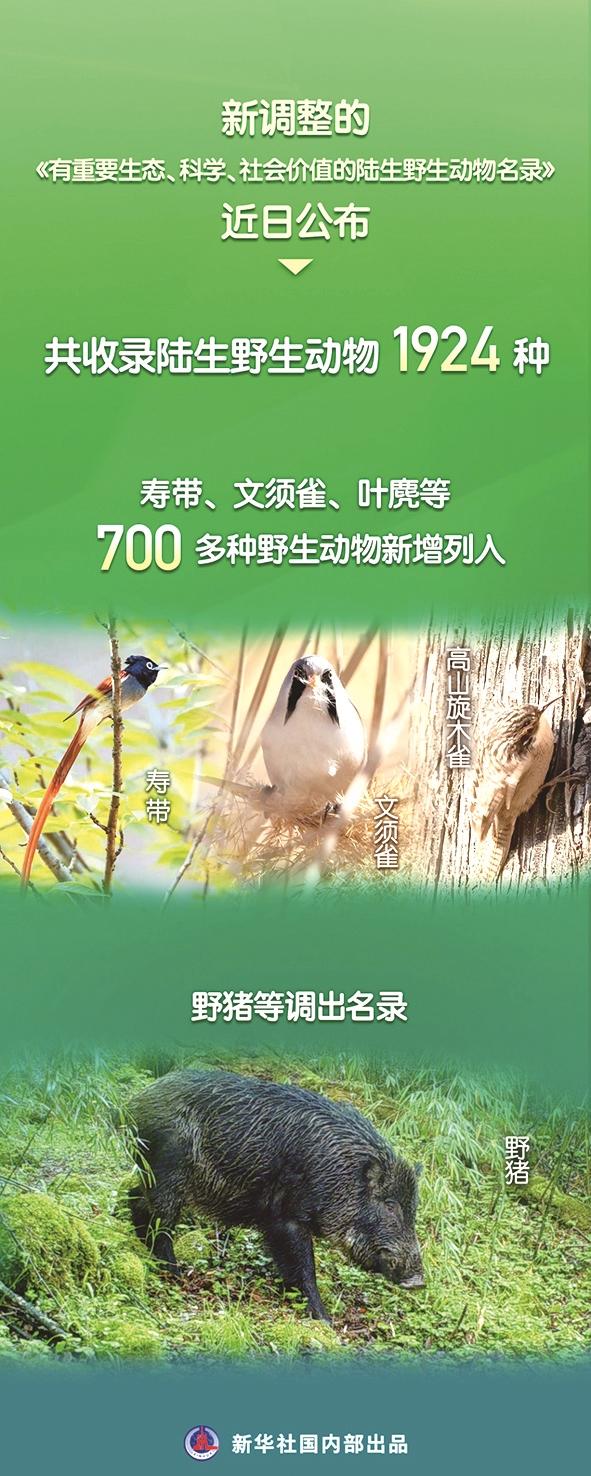

国家林草局近日公布新调整的《有重要生态、科学、社会价值的陆生野生动物名录》。叶麂、寿带等野生动物列入了新“三有”名录,而在部分地区致害严重的野猪已被调出名录。

据了解,新调整的“三有”名录共收录陆生野生动物1924种。与2000年首次发布的原名录相比,新名录在基本保留原有种类的同时,新增了700多种野生动物。

6种旋木雀属鸟类 被列入“三有”名录

叶麂,是此次名录调整里的新增物种。“根据分类学研究的新成果,我国目前在西藏等地有叶麂的分布,但种群面临着一定威胁,也还未列入国家重点保护野生动物名录。将叶麂优先列入新‘三有’名录,符合生态优先的原则。”中国林科院森林生态环境与自然保护研究所研究员金崑表示。

中国林科院森林生态环境与自然保护研究所全国鸟类环志中心主任钱法文说,寿带这种鸟类此次列入新“三有”名录,主要考虑到它外形优美,通常在绿水青山的环境下生活,近年来在摄影界广受关注,具有广泛认可的生态、科学和社会价值。

“我关注到,新名录将6种旋木雀属鸟类列入其中,非常高兴。”中国科学院动物研究所研究员孙悦华告诉记者,旋木雀是森林里常见鸟类,对防治森林病虫害很有益处。

野猪、果子狸等被调出名录

记者发现,野猪已被调出“三有”名录。金崑解释说,野猪这个物种已不存在生存威胁,很多区域种群数量过高,符合调整基本原则。目前全国31个省份中28个有野猪分布,其中26个省份的857个县(市、区)存在野猪致害,对当地群众的生产生活造成了不利影响,且这一趋势日益严重。从有利于社会发展和群众生活的角度看,有必要将野猪调出名录。

而果子狸等不依赖于野外资源、人工繁育技术成熟稳定、有一定养殖规模的人工种群,不再列入新“三有”名录。

北京师范大学教授张正旺说,此次“三有”名录调整,在科学评估陆生野生动物的生态、科学、社会价值基础上,充分考虑有关物种的种群变化、面临的威胁、社会关注度等多方面因素,调整的基本原则是坚持生态优先、维护科研需要、有利于社会发展。

他进一步说,对脊椎动物,尽量做到应保尽保;对无脊椎动物,由于其种类繁多、多数种类数量庞大,对某些确有必要保护,且符合调整基本原则的种类予以列入。

□对话

野猪不再是“三有”保护动物

是否可以随意捕杀食用?

野猪被移出“三有”名录,引起了广泛关注。

野猪不再是保护动物之后,开展猎捕活动程序更加简便,是否意味着可以随意捕杀、食用野猪?

针对大家关注的问题,记者近日专访了世界动物保护协会科学家孙全辉博士。

问:《野生动物保护法》中规定的保护动物,是指哪些?野猪从“三有”名录中除名,其法律地位有哪些变化,将产生什么影响?

孙全辉:《野生动物保护法》规定保护的野生动物,是指珍贵、濒危的陆生、水生野生动物和有重要生态、科学、社会价值的陆生野生动物。“三有”名录,指的就是“有重要生态、科学、社会价值的陆生野生动物”。

野猪移出“三有”名录,意味着野猪不再是保护动物,针对野猪的猎捕手续也将进一步简化。

问:从“三有”名录中除名,是否意味着可以随意捕猎、食用野猪?

孙全辉:虽然野猪被移出“三有保护动物名录”,但并不意味野猪从此就不受法律保护,可以被随意猎杀。《野生动物保护法》第四十九条规定,在保护区、自然保护地、禁猎区、禁猎期或者使用禁用的工具、方法猎捕陆生野生动物,破坏生态的,也要承担相应的法律责任。这里说的陆生野生动物,当然也包括野猪。

此外,一些把野猪列为“地方重点保护野生动物”的地方,比如北京,猎捕野猪依然需要申领狩猎证,否则就是非法狩猎,要承担相应的法律责任。

野猪虽然不再是保护动物,但食用野猪仍属违法行为。《野生动物保护法》第三十一条规定,禁止食用国家重点保护野生动物和国家保护的有重要生态、科学、社会价值的陆生野生动物以及其他陆生野生动物。野猪目前属于法律规定的其他陆生野生动物,禁止以食用目的猎杀、运输和贩卖。

问:野猪不再是保护动物,其造成的损失就无法再申请赔偿吗?

孙全辉:今年5月1日实施的新修订的《野生动物保护法》规定,因保护本法规定保护的野生动物,造成人员伤亡、农作物或者其他财产损失的,由当地人民政府给予补偿。因此,野猪虽然不再是保护动物,其造成的损失仍可依法获得补偿。