N海都记者 董加固 杨江参 文/图

安溪的泰山楼是全国第八批重点文物保护单位,又称“梅记土楼”,是享誉海内外的梅记茶行发祥地,也是安溪铁观音走向世界的历史见证。6月28日,海都记者从泉州市区驱车前往安溪西坪,走进这座“国保”土楼,了解楼主王三言的传奇人生。

土楼外环廊式设计

别具一格

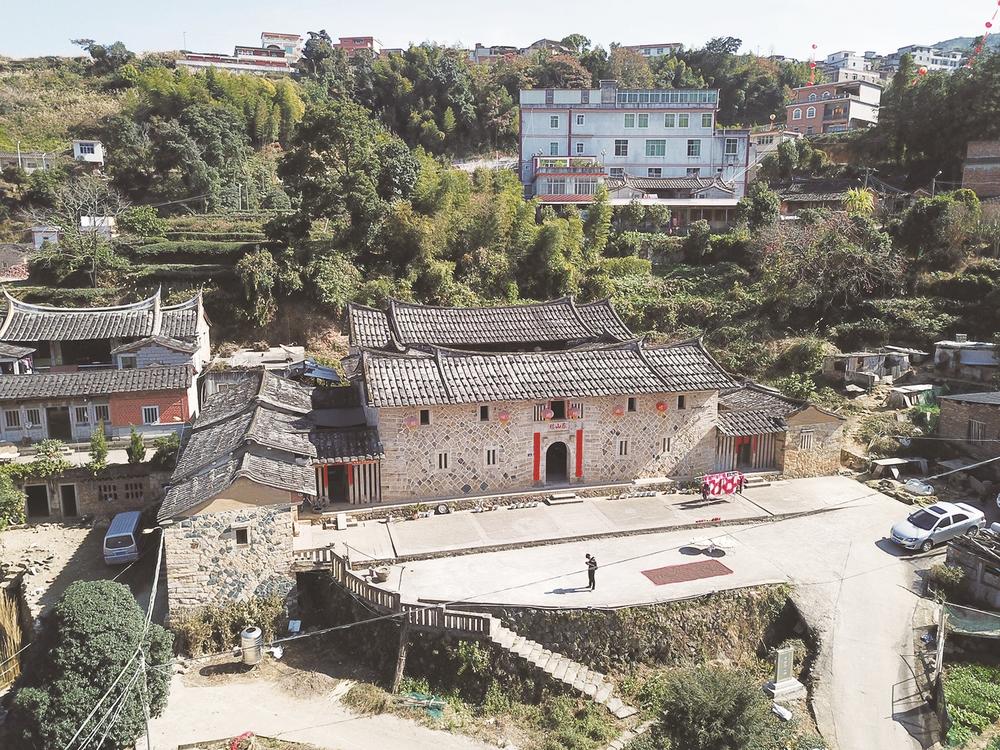

泰山楼位于泉州市安溪县西坪镇南岩村(清末民初称崇信里尧阳乡),是该村的标志性建筑。西坪镇宣传干事王耀鑫是我们此行的向导,他生于1999年,虽然年轻,但走遍了西坪镇辖区的土楼,对泰山楼等土楼有一定的了解。

泰山楼外表全由石头砌成,依山而筑,蔚为壮观。王耀鑫告诉记者,泰山楼于清光绪十八年(1892)动工兴建,清光绪三十年(1904)建成,历时12年落成。取论语“君子泰而不骄”之意,取名泰山楼。除屋面曾于1947年进行翻修外,均为原来建筑,历经119年,至今仍保存完好。

福建土楼全国闻名,大多为生土或三合土夯实,也大多为内环廊式建筑,而泰山楼别具一格,用花岗岩构筑,非常牢固,而且采用外环廊式建筑,并增设射击孔洞,更便于防守。山楼屋架斗拱结构,木雕之精细,就那个年代而言,亦不多见。泰山楼对联甚多,且多为上乘佳作,如大门对联“泰运亨嘉沐先人德泽,山川秀丽瞻后起书香”,寓意深刻。

海都记者在现场看到,主楼两层,均为十房间二厅一天井,二楼采用外环廊式设计,别具一格。左护厝四房二厅一天井,右护盾五房二厅一天井。主楼及护厝外墙全部用花岗岩浆砌,内墙体为土木结构。每个房间正面墙均为杉木板。天井全部用石板铺成,一楼地板均为三合土(石灰、沙、黄土),二楼地板均为杉木板。一楼墙体厚度为1.2米、二楼墙体厚度为0.8米。上厅六根圆形杉木柱从一楼直通二楼,长度超过9米。上厅和下厅屋架均为斗拱结构,上雕刻有各种动物、人物和花草,形象逼真,雕工精细。三楼面向天井那面安装18个窗,34片窗户均为精雕细刻的柳丝条或梅花状结构。

泰山楼大门上方,嵌着一方石匾,长1.5米,宽1米,楷书阴刻“泰山楼”三个大字,右侧小楷阴刻“大清光绪甲辰年造”,左侧小楷阴刻“仲春林心存书”。林心存系安溪人,清末举人,是当时泉州有名的大书法家,其书法以刚劲雄伟著称。二楼大厅上方悬挂一块“大夫第”匾额,也是林心存书写。此匾系泰山楼主人王三言清光绪二十九年(1903)荣受奉政大夫(同知职衔)时,闽浙总督兼福建巡抚许应骙亲授。大厅正中悬挂着楼主及其二位夫人的全身彩色画像3幅,虽历经百年,仍色彩艳丽,人物栩栩如生。1947年秋香港梅美茶行掌门人王孝纽,独资进行泰山楼屋面翻修及内墙面粉刷,历时8个月,1948年春完工。是年冬,两大箱新修订的尧阳乡王氏族谱,在千人护送下,隆重存放在泰山楼二楼大厅,这些谱牒是尧阳王氏后裔回乡认祖的重要物证,弥足珍贵。

楼主36岁改农习商

人生有三段传奇故事

王耀鑫介绍道,泰山楼可以说是铁观音走向世界的历史见证,安溪铁观音主产区在内安溪,清末民初,梅记茶行是内安溪最大的茶行,当时内安溪所产铁观音,有一半以上是通过梅记茶行销往东南亚。可以说,在世界茶叶市场激烈竞争中,安溪铁观音仍占有一席之地,梅记茶行功不可没,泰山楼是研究安溪铁观音对外贸易的重要物证。泰山楼2013年被福建省列入文物保护单位,2019年被列入全国重点文物保护单位。梅记茶行创始人王三言,也是土楼的楼主,从一名茶农发展成为闻名遐迩的茶商,是安溪茶农发家致富的典范。

据安溪方志记载,楼主王三言生于清道光十六年(1836),字永信,谥泰安。他是制作铁观音的行家里手,36岁改农习商,艰苦创业,历经磨难,苦尽甘来,其人生有三段传奇。

同治十年(1871)某日,王三言与十多位挑夫一起到罗岩乡挑运大米,返回途中遇雨,因行进速度较快,王三言及时避雨,而同行者均被雨淋。向雇主交货时,同行者挑运的大米重量略有增加,而王三言挑运的大米重量没有增加,被雇主诬为途中偷米煮点心。因蒙受不白之冤,王三言回家路上打断扁担,立誓从此不当挑夫。为了生计,他只好把自己生产的茶叶挑运到漳州销售,赚取微利,却由此悟到商人的利润比工人的工钱高,从此走上经商之路。

同治十二年(1873)夏天某日,王三言在漳州南靖山城涉水过河时,突遇山洪暴发,漂流百余步,抓到河边一棵大树的树根爬起,虽幸免于难,但一身之外无长物。深感陆路奔营之有限,于是转向鹭岛(厦门)。因其茶叶品质优异、质量稳定,得到厦门“源泰茶行”和“同兴茂茶行”的认可和信任,成批交易,使他获利颇丰,遂萌生自己开办茶行的想法。经过一年的筹备,于光绪三年(1877)在厦门开设梅记茶行,批零兼营,聘请英语翻译,销售业务从国内扩大到国外,与欧美客商成批交易,他一跃成为内安溪首富。

光绪十五年(1889)因焙茶房失火,刚建筑完工3年的福星居被烧毁。且因王三言忙于救火,两个年幼爱女被烧死。此次火灾损失惨重,但火烧后的重火茶却受到消费者的青睐。经过反复试验,王三言终于研制出风味独制的足火茶。“茶为君,火为臣”,用木炭烘焙茶叶已传承千年,但梅记茶行炭焙技术有独到之处,如一个焙茶窟生一次火,可以连续烘焙七天。足火茶在茶叶市场独树一帜,因此,梅记茶行生意红火、财源滚滚,炭焙技艺亦成为梅记的传家宝。

民国十年(1921)王三言无病而终,享年86岁。之后,其后裔以泰山楼为根据地,继续拓展海外茶叶市场。如今,泰山楼是联系海外乡亲的桥梁,是闽台“五缘”的历史文物。