N海都记者 吴雪薇 文/图

7月1日起,“贺兰山的记忆”西夏陵出土文物展在福州温泉博物馆开展。此次展览分为西夏历史、西夏陵的营造、西夏陵出土文物三大部分,精选了近百件珍贵的西夏文物,勾勒出西夏历史的辉煌轮廓。这也是福州市鼓楼区博物馆首次联合省外博物馆举办地域文化特色展。

神秘的西夏王陵

是现存规模最大的古陵园之一

本次来展的西夏陵出土文物均来自西夏博物馆。这座位于宁夏银川市贺兰山东麓西夏王陵境内的博物馆,是中国第一座以西夏王陵为背景,比较全面系统反映西夏历史的专题博物馆,基本陈列由西夏历史、西夏王陵和西夏学术研究成果组成。

据鼓楼区博物馆相关工作人员介绍,本次来馆展出的西夏文物,系从西夏博物馆藏品中精选的较有代表性,体现其地方特色、少数民族特色的文物。考虑到南方的观众较难有机会充分了解并亲眼欣赏到来自北方的文化遗址与出土文物,本次西夏陵出土文物展,也成为福州观众了解西夏王朝历史与文化特色的窗口,为温泉博物馆带来了相当的人气。

西夏是11—13世纪在我国西北由党项贵族建立的封建政权,与宋、辽、金对峙近200年。而位于宁夏回族自治区银川市西郊35公里的西夏陵是西夏皇家园林所在地,是我国现存规模最大、地面遗迹保存最完整的古代陵园之一。西夏王陵的基本形制和宋陵有相似之处。但不同的是,西夏王陵内的地面建筑大多是塔式风格,这与中原地区的唐陵、宋陵有着本质上的区别。1988年,西夏陵被国务院公布为第三批全国重点文物保护单位,2012年西夏陵成功列入中国国家自然与文化双遗产预备名录,2017年12月被公布为国家考古遗址公园。

西域展品的中原印记

彰显“海丝”“陆丝”文化交融

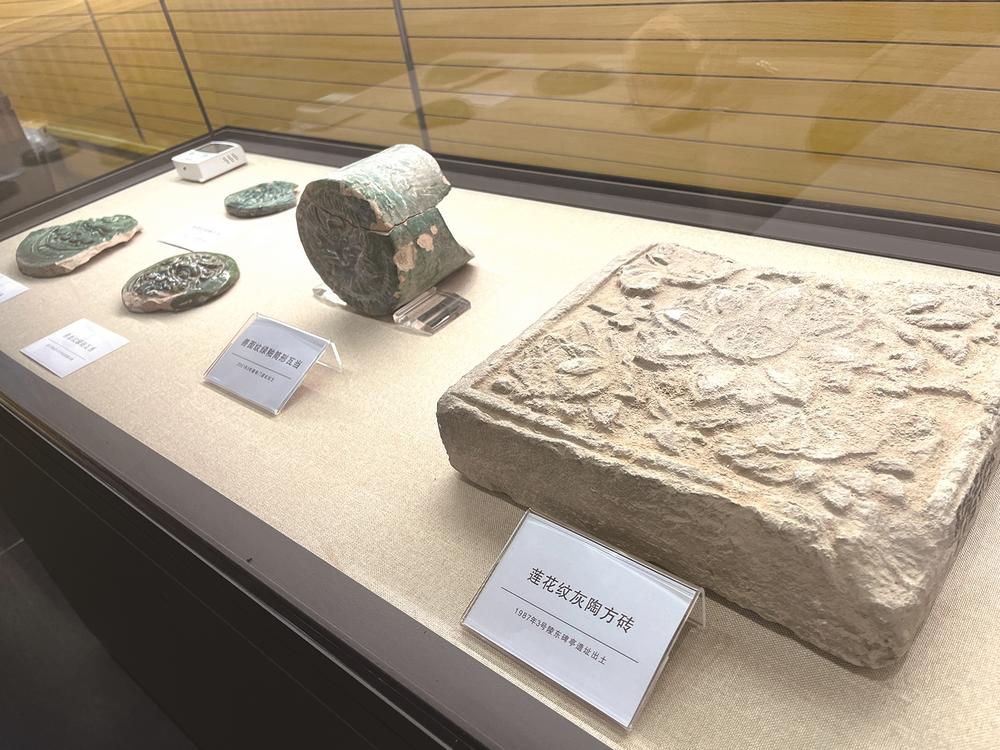

此次展览最令人关注的重磅展品,为一只灰陶与一只绿釉的迦陵频伽,分别于2000年与2001年出土于3号陵东门与献殿。

2006年前后,它们被借到中国国家博物馆展示,直到2022年才回到西夏博物馆。“迦陵频伽”是梵语中的词汇,指的是佛国世界里的妙音鸟,其形象常是人首鸟身,形似仙鹤,彩色羽毛,翅膀张开,两腿细长,头戴童子冠或菩萨冠,立在莲花或乐池平台上,有的张翅引颈歌舞,有的抱持乐器演奏。

此次展出的这两只迦陵频伽,是装饰于陵墓建筑上的屋脊兽,造型精美,充满浓郁的西域文化特色。据了解,泉州开元寺亦有精美的木质迦陵频伽,西夏陵出土的迦陵频伽亦体现了闽宁历史文化上的共通。

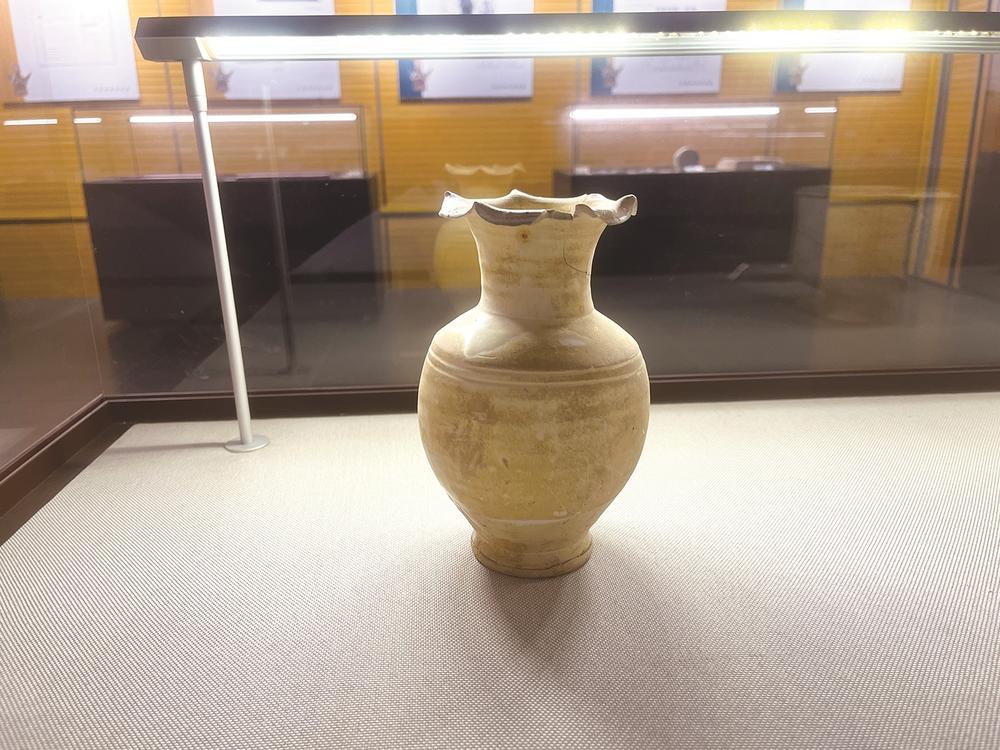

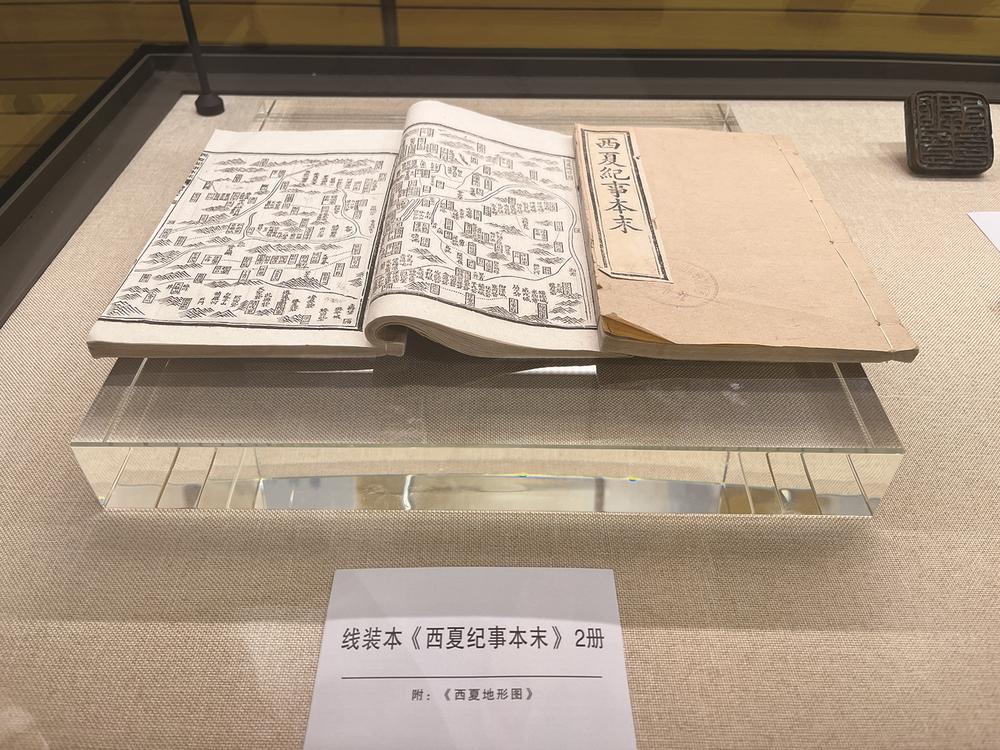

同场展出的,还有莲花纹灰陶方砖、兽面纹绿釉筒形瓦当等精美建筑构件,以及线装本《西夏纪事本末》、白釉花口弦纹瓷瓶、西夏绘画与钱币等。

工作人员介绍,西夏国的文物与文化中,展现出大量民族融合的痕迹。西夏文字在唐宋文字的基础上创立,与中原汉字有很多的相似性;西夏早期的钱币流通主要使用宋钱,也基本上仿照宋朝,制定了钱币设计、铸造、发行、流通等一整套管理规章制度。

观众在现场展览中也可以看到当年曾流通于西域的“乾祐元宝”等宋制钱币。作为陆上丝绸之路的重要节点,西夏陵越来越多的考古发掘和研究,进一步印证了中华文化多元一体、共生共荣的特点。

本次西夏陵出土文物展将展出至8月31日,开馆展出期间每日均会组织系统讲解,带领观众共同领略“云是昔年王与侯”的西夏陵宏伟气势。该展览内容也将融入鼓楼区博物馆暑期举办的“小小讲解员”培训,让大朋友、小朋友都能够在此度过美好充实的暑期时光。

□知多一点

9座帝陵 书写西夏神秘历史

11至13世纪,党项族以宁夏一带为核心建立西夏政权,都兴庆府(今银川市),历经十帝,创造了辉煌灿烂的西夏文明。西夏崇佛尚礼,有独特的文字和多元融合的艺术风格。1227年,西夏被灭。

西夏灭亡后,被毁坏的不仅是城池宫殿,西夏帝王们在贺兰山下精心营造的一座座陵墓也未幸免。报复性的破坏加之后世的盗掘,以及西北风沙的长期侵蚀,只剩满地的断碑残垣和平地凸起的塔状土堆。

西夏王陵的记载最早见于《宋史·夏国传》,只记载了9座帝陵的埋葬者和陵号。明太祖朱元璋第十六子庆王朱栴(zhān)编撰的《宣德宁夏志》中记载:“贺兰之东,数冢巍然,即伪夏嘉裕诸陵是也。其制度仿巩县宋陵而作……人有掘之者,无一物。”从后世关于这片陵墓的零星记载可以看出,即使是时代相距不远的明朝先民对这段历史也是不甚了解。

据悉,真正揭开西夏陵神秘面纱要从1972年对其进行科学考古发掘开始。经过长期的考古研究,确认了9座帝王陵和271座陪葬墓,以及小部分陵墓主人身份,并在陵园的建筑、规制、装饰、布局等方面有重大发现。从陵墓可以看出,西夏文明糅合了汉文化、草原文化和佛教文化等多种文化,并形成了新的风格。

(海都记者 林良标 吴日锦)