N见习记者 周婉怡 记者 毛朝青 文/图

提到潜水,人们想到的往往是“无垠的海”“环绕的鱼群”,但在城市的水域中,有这么一群“蛙人”,作业时身穿特殊服装,戴着面罩穿着脚蹼,在当下的酷暑中,让人一看便觉得这是非常辛苦的工作,他们是助力桥梁安全的工程潜水员。

近期,这群水下工作者对福州的8座大桥开展水下病害整治。他们在水下的工作都有哪些内容?对桥梁起到什么作用?昨日下午,记者来到闽江大桥下,了解工程潜水员的“水下舞台”。

每年下水300次

每次3小时以上

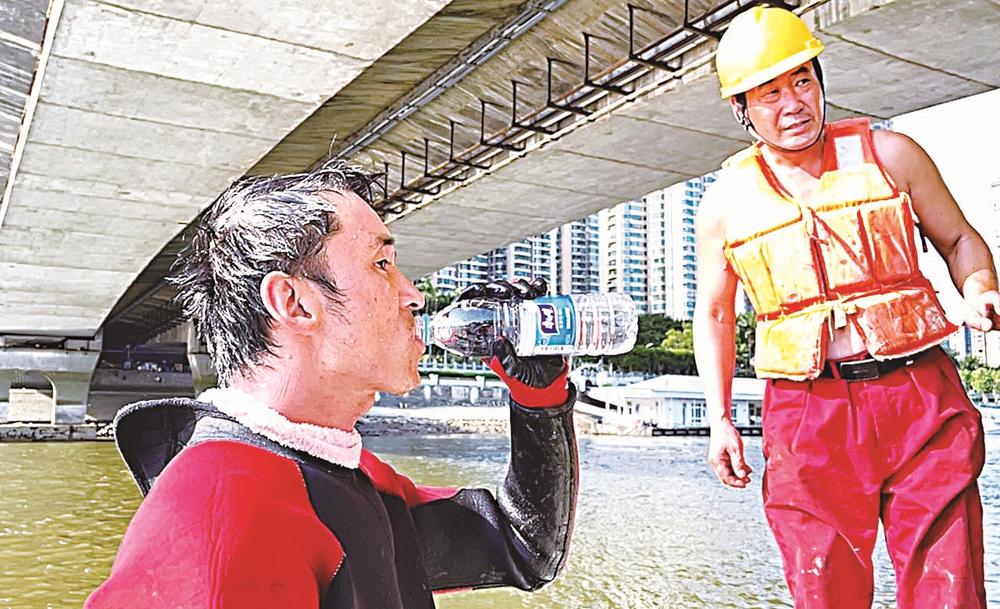

昨日,福州预报的最高气温达到38℃。记者到达现场时,闽江大桥三号承台上潜水班的工作人员正在开展水下病害整治。只见一位潜水队员套上连身潜水服,戴上防毒面具般的氧气面罩,脚蹬长长的鸭蹼鞋,身后连接着一条几十米长、红黑相间的“腰带”,变成看不到面容的“蛙人”,进入了水中。

潜水班班长赵强2008年开始就进入了“蛙人”这一行业,他告诉记者,当天他们的主要工作是安装玻纤套筒,保护桥下承台。这项工作执行起来并不容易,首先要清理承台表面的杂物,然后用高压水冲洗泥沙,再对承台安装玻纤套筒,最后在玻纤套筒里灌上环氧灌浆料。

“我们一年大约要下水300次,每次下水可以达到3个小时以上。”赵强介绍说,他们下水时都需要配备许多水下装备,例如潜水衣、脚蹼、压强配重、潜水头盔等装备,根据不同情况配备不同的重量,有的20斤,有的30斤。通常情况下,他们的工作时间为4个小时,每次会有4位蛙人在现场,根据每位“蛙人”的体力状况进行轮换。

值得一提的是,在水下工作的蛙人,都会携带两根管子,一根供应氧气,另一根为通信管,为蛙人提供和岸上工作人员沟通的渠道,便于蛙人随时报告水下情况,并和岸上工作人员进行协作。“蛙人的头盔是防水的,蛙人可以在头盔内清楚地表达,从而进行有效沟通。”

“蛙人”在岸上和水下,要面对不同的挑战。在岸上时,炎炎夏日的“高温烧烤”中,紧身潜水衣让人体的热量无法发散。在水下时,蛙人最大的“敌人”便是湍急的水流,它会增加蛙人在水里行动的难度,而闽江的水流便具有流速急这一特点。

水下病害整治

提高桥梁耐久性

“一二三,一二三,起!”在众人的齐声呐喊中,三号承台穿上了白色四方形的“盔甲”。福州市城管委市政工程中心桥梁所副所长林海航告诉记者,受水流冲刷影响,这些承台表面的混凝土会出现剥落状况,从而影响到结构的耐久性。当时蛙人正在操作的步骤,便是将玻纤套筒安装好。“玻纤套筒可以提高承台耐冲刷能力,提高整个承台的耐久性。这种材质的特点是耐冲刷,方便在水里进行施工。”

林海航说,今年将对8座大桥开展桥梁水下病害整治,到目前为止,三县洲大桥、金山大桥、鳌峰洲大桥、解放大桥的整治工作已完成,余下的浦上大桥、港头河桥、尤溪洲大桥、闽江大桥,整治工作计划于10月前完成。

“每一年,我们都会通过常规检测,及时发现桥梁所存在的病害。”林海航表示,每座桥梁所整治的内容和采取的方案有些不同,但所有整治的主要目的,是为了提高桥梁的结构耐久性和强度。例如,尤溪洲大桥部分桩基采取外包混凝土,以提高结构强度;而闽江大桥则采用玻纤套筒施工,以提高它的耐久性。