今年第5号台风“杜苏芮”已加强为超强台风级,可能于28日凌晨到上午在福建中南部沿海登陆。

随着现代气象预测技术的进步,人们在台风到来之前,就能看到它的实时路径,提前做好应急准备。台风自古有之,在古代没有这些技术和经验,面对黑云压城城欲摧的台风“大佬”,人们又如何应对呢?

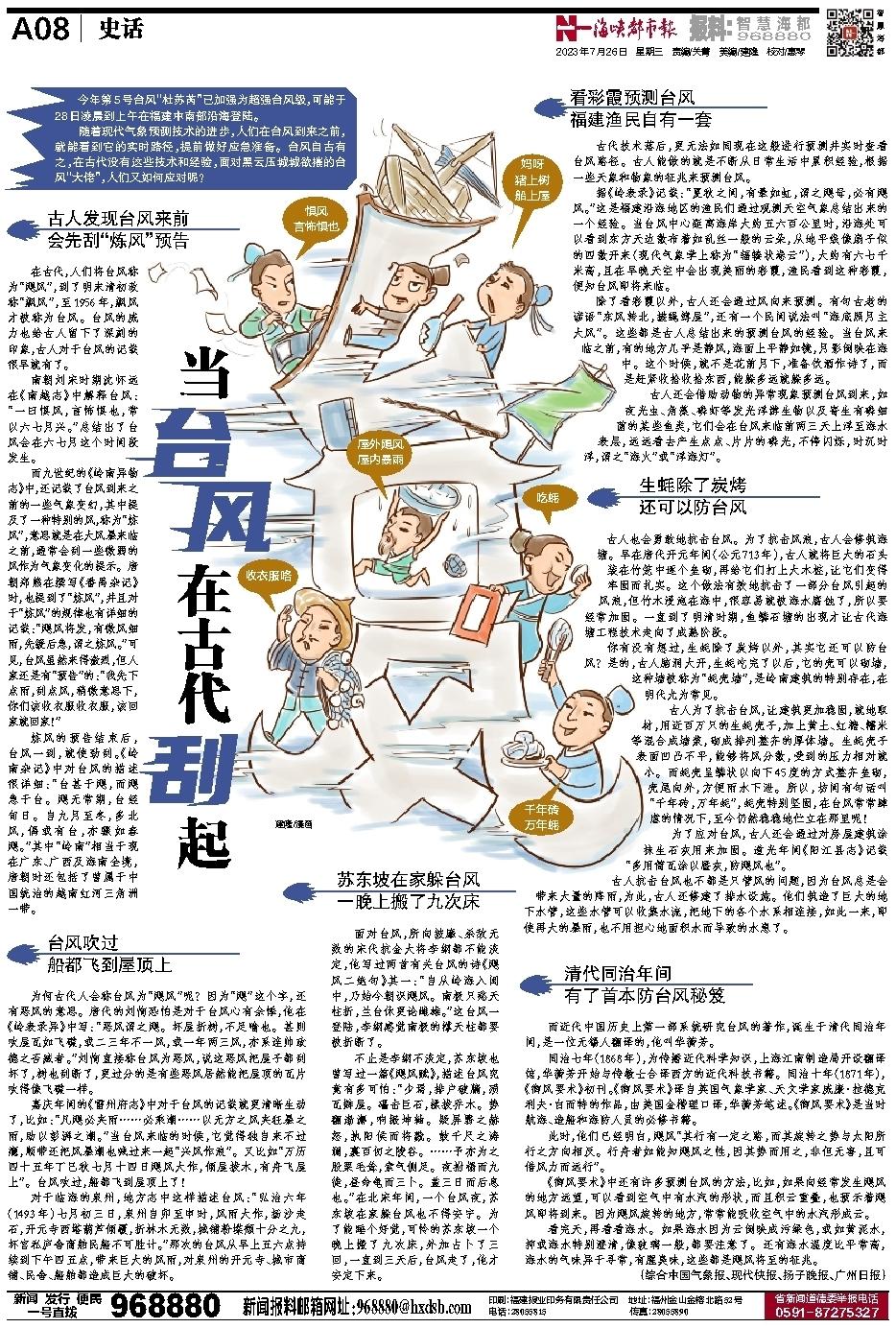

古人发现台风来前

会先刮“炼风”预告

在古代,人们将台风称为“飓风”,到了明末清初改称“飙风”,至1956年,飙风才被称为台风。台风的威力也给古人留下了深刻的印象,古人对于台风的记载很早就有了。

南朝刘宋时期沈怀远在《南越志》中解释台风:“一曰惧风,言怖惧也,常以六七月兴。”总结出了台风会在六七月这个时间段发生。

而九世纪的《岭南异物志》中,还记载了台风到来之前的一些气象变幻,其中提及了一种特别的风,称为“炼风”,意思就是在大风暴来临之前,通常会刮一些微弱的风作为气象变化的提示。唐朝郑熊在撰写《番禺杂记》时,也提到了“炼风”,并且对于“炼风”的规律也有详细的记载:“飓风将发,有微风细雨,先缓后急,谓之炼风。”可见,台风虽然来得激烈,但人家还是有“预告”的:“我先下点雨,刮点风,稍微意思下,你们该收衣服收衣服,该回家就回家!”

炼风的预告结束后,台风一到,就使劲刮。《岭南杂记》中对台风的描述很详细:“台甚于飓,而飓急于台。飓无常期,台经旬日。自九月至冬,多北风,偶或有台,亦骤如春飓。”其中“岭南”相当于现在广东、广西及海南全境,唐朝时还包括了曾属于中国统治的越南红河三角洲一带。

台风吹过

船都飞到屋顶上

为何古代人会称台风为“飓风”呢?因为“飓”这个字,还有恶风的意思。唐代的刘恂恐怕是对于台风心有余悸,他在《岭表录异》中写:“恶风谓之飓。坏屋折树,不足喻也。甚则吹屋瓦如飞碟,或二三年不一风,或一年两三风,亦系连帅政德之否臧者。”刘恂直接称台风为恶风,说这恶风把屋子都刮坏了,树也刮断了,更过分的是有些恶风居然能把屋顶的瓦片吹得像飞碟一样。

嘉庆年间的《雷州府志》中对于台风的记载就更清晰生动了,比如:“凡飓必夹雨……必乘潮……以无方之风夹狂暴之雨,助以彭湃之潮。”当台风来临的时候,它觉得独自来不过瘾,顺带还把风暴潮也喊过来一起“兴风作浪”。又比如“万历四十五年丁巳秋七月十四日飓风大作,倾屋拔木,有舟飞屋上”。台风吹过,船都飞到屋顶上了!

对于临海的泉州,地方志中这样描述台风:“弘治六年(1493年)七月初三日,泉州自卯至申时,风雨大作,扬沙走石,开元寺西塔葫芦倾覆,折林木无数,城铺粉堞颓十分之九,坏官私庐舍商舶民船不可胜计。”那次的台风从早上五六点持续到下午四五点,带来巨大的风雨,对泉州的开元寺、城市商铺、民舍、船舶都造成巨大的破坏。

苏东坡在家躲台风

一晚上搬了九次床

面对台风,所向披靡、杀敌无数的宋代抗金大将李纲都不能淡定,他写过两首有关台风的诗《飓风二绝句》其一:“自从岭海入闽中,乃始今朝识飓风。南极只愁天柱折,兰台休更论雌雄。”这台风一登陆,李纲感觉南极的撑天柱都要被折断了。

不止是李纲不淡定,苏东坡也曾写过一篇《飓风赋》,描述台风究竟有多可怕:“少焉,排户破牖,殒瓦擗屋。礧击巨石,揉拔乔木。势翻渤澥,响振坤轴。疑屏翳之赫怒,执阳侯而将戮。鼓千尺之涛澜,襄百仞之陵谷。……予亦为之股栗毛耸,索气侧足。夜拊榻而九徙,昼命龟而三卜。盖三日而后息也。”在北宋年间,一个台风夜,苏东坡在家躲台风也不得安宁。为了能睡个好觉,可怜的苏东坡一个晚上搬了九次床,外加占卜了三回,一直到三天后,台风走了,他才安定下来。

看彩霞预测台风

福建渔民自有一套

古代技术落后,更无法如同现在这般进行预测并实时查看台风路径。古人能做的就是不断从日常生活中累积经验,根据一些天象和物象的征兆来预测台风。

据《岭表录》记载:“夏秋之间,有晕如虹,谓之飓母,必有飓风。”这是福建沿海地区的渔民们通过观测天空气象总结出来的一个经验。当台风中心距离海岸大约五六百公里时,沿海处可以看到东方天边散布着如乱丝一般的云朵,从地平线像扇子似的四散开来(现代气象学上称为“辐辏状卷云”),大约有六七千米高,且在早晚天空中会出现美丽的彩霞,渔民看到这种彩霞,便知台风即将来临。

除了看彩霞以外,古人还会通过风向来预测。有句古老的谚语“东风转北,搓绳缚屋”,还有一个民间说法叫“海底照月主大风”。这些都是古人总结出来的预测台风的经验。当台风来临之前,有的地方几乎是静风,海面上平静如镜,月影倒映在海中。这个时候,就不是花前月下,准备饮酒作诗了,而是赶紧收拾收拾东西,能躲多远就躲多远。

古人还会借助动物的异常现象预测台风到来,如夜光虫、角藻、磷虾等发光浮游生物以及寄生有磷细菌的某些鱼类,它们会在台风来临前两三天上浮至海水表层,远远看去产生点点、片片的磷光,不停闪烁,时沉时浮,谓之“海火”或“浮海灯”。

生蚝除了炭烤

还可以防台风

古人也会勇敢地抗击台风。为了抗击风浪,古人会修筑海塘。早在唐代开元年间(公元713年),古人就将巨大的石头装在竹笼中逐个垒砌,再给它们打上大木桩,让它们变得牢固而扎实。这个做法有效地抗击了一部分台风引起的风浪,但竹木浸泡在海中,很容易就被海水腐蚀了,所以要经常加固。一直到了明清时期,鱼鳞石塘的出现才让古代海塘工程技术走向了成熟阶段。

你有没有想过,生蚝除了炭烤以外,其实它还可以防台风?是的,古人脑洞大开,生蚝吃完了以后,它的壳可以砌墙,这种墙被称为“蚝壳墙”,是岭南建筑的特别存在,在明代尤为常见。

古人为了抗击台风,让建筑更加稳固,就地取材,用近百万只的生蚝壳子,加上黄土、红糖、糯米等混合成墙浆,砌成排列整齐的厚体墙。生蚝壳子表面凹凸不平,能够将风分散,受到的压力相对就小。而蚝壳呈鳞状以向下45度的方式整齐垒砌,壳尾向外,方便雨水下泄。所以,坊间有句话叫“千年砖,万年蚝”,蚝壳特别坚固,在台风常常肆虐的情况下,至今仍然稳稳地伫立在那里呢!

为了应对台风,古人还会通过对房屋建筑涂抹生石灰用来加固。道光年间《阳江县志》记载“多用筒瓦涂以蜃灰,防飓风也”。

古人抗击台风也不都是只管风的问题,因为台风总是会带来大量的降雨,为此,古人还修建了排水设施。他们筑造了巨大的地下水管,这些水管可以收集水流,把地下的各个水系相连接,如此一来,即使再大的暴雨,也不用担心地面积水而导致的水患了。

清代同治年间

有了首本防台风秘笈

而近代中国历史上第一部系统研究台风的著作,诞生于清代同治年间,是一位无锡人翻译的,他叫华蘅芳。

同治七年(1868年),为传播近代科学知识,上海江南制造局开设翻译馆,华蘅芳开始与传教士合译西方的近代科技书籍。同治十年(1871年),《御风要术》初刊。《御风要术》译自英国气象学家、天文学家威廉·拉德克利夫·白而特的作品,由美国金楷理口译,华蘅芳笔述。《御风要术》是当时航海、造船和海防人员的必修书籍。

此时,他们已经明白,飓风“其行有一定之路,而其旋转之势与太阳所行之方向相反。行舟者如能知飓风之性,因其势而用之,非但无害,且可借风力而远行”。

《御风要术》中还有许多预测台风的方法,比如,如果向经常发生飓风的地方远望,可以看到空气中有水汽的形状,而且积云重叠,也预示着飓风即将到来。因为飓风旋转的地方,常常能吸收空气中的水汽形成云。

看完天,再看看海水。如果海水因为云倒映成污绿色,或如黄泥水,抑或海水特别澄清,像玻璃一般,都要注意了。还有海水温度比平常高,海水的气味异于寻常,有腥臭味,这些都是飓风将至的征兆。

(综合中国气象报、现代快报、扬子晚报、广州日报)