N海都记者 吴雪薇

刀郎的新歌《罗刹海市》引发网友关注,也带火了蒲松龄的《聊斋志异》。作为以写花妖狐魅、畸人异行著称的文言小说,《聊斋志异》在中国古典小说中有着极高的成就与地位。这部“谈狐说鬼”之书在继承魏晋志怪和唐宋传奇传统的基础上,畅谈了中国许多民俗民习、奇谈异闻,其中也留下了许多关于福建的传说印记。

海都记者采访了福建师范大学文学院教授涂秀虹,为读者梳理了《聊斋志异》中有关福建的故事。

《齐天大圣》 山东人眼中的闽地信仰

《齐天大圣》是《聊斋志异》中一个让不少读者感到十分有趣的故事:一个名为许盛的山东商人,跟着兄长来到福建做生意,其间听本地人说大圣很灵验,抱着凑热闹的心情去神祠烧香,结果一看到神龛上坐的竟是齐天大圣孙悟空,便再也无法像当地人那般精诚叩拜,反而内心狂笑不止,甚至回酒店后与人谈起时还直呼孙悟空的名字。结果大圣降怒,许盛大病,兄长去世,于是许盛“悔过自新”,赢得大圣原谅,兄长复苏,自此许盛成为至诚的香客。

这个故事所涉及的,便是形成于南平市顺昌县的齐天大圣信俗。汉晋以来,闽越先民便有祭祀山精木怪之俗。顺昌县地处福建省北部,武夷山脉南麓,这里山多林密,历史上乃猿猱生息之地。因此,当地先民在认识自然的过程中,逐渐形成崇拜灵猴之俗,在后世的发展中,灵猴崇拜融合了儒、佛信仰与俗世传说,逐渐形成今日之齐天大圣信俗。

更多资料也显示,顺昌齐天大圣信俗兴于五代,盛于元明,比吴承恩的《西游记》成书还要早。据传,受猴神崇拜文化的吸引,吴承恩还曾于1560年前后到顺昌采风,其笔下的美猴王应有顺昌齐天大圣的影子。

《齐天大圣》故事中,许盛亦提及“孙悟空乃丘翁之寓言,何遂诚信如此”,孙悟空是丘处机写的寓言,为什么要对他如此忠诚信仰呢?在蒲松龄的时代,他所耳闻的“齐天大圣”故事传说,还并非来源于《西游记》,而是南宋道教全真派道士丘处机写的寓言。

从顺昌齐天大圣信俗,到《聊斋志异》中《齐天大圣》故事,再到我们耳熟能详的吴承恩《西游记》中的齐天大圣孙悟空形象,蒲松龄的故事无意间串联起了“齐天大圣”形象在民俗传说中的发展脉络。

而在历史演变和文化继承传播过程中,大圣信俗文化如今已与现代精神文明相结合,凝练成以“自由灵动、打破束缚”的开拓精神和“不畏艰险、自信勇敢”的冒险精神为灵魂的精神内核。

据《福建日报》报道,在顺昌各乡镇,一直保留着祭祀“齐天大圣”“通天大圣”的民俗活动。

每年农历七月十七,郑坊镇峰岭村的男女老少都会举行“大圣”庆典活动。从凌晨开始,一天的活动安排得满满的,巡游、打糍粑、过火山、打油锅、化替身,直至深夜方散。其中,“过火山”“打油锅”的表演,表达的就是不畏艰险的精神。

大圣信俗文化发展至今,已成为中华优秀传统文化和闽人智慧的代表性内容。据了解,目前,顺昌正在开展大圣信俗文化申报国家级非物质文化遗产名录工作。

《武夷》 至今未解的悬棺葬俗

《聊斋志异》中的《武夷》,则是一篇虽然简短,但标题一眼望去便带着福建符号的故事:“武夷山有削壁千仞,人每于下拾沈香玉块焉。太守闻之,督数百人作云梯,将造顶以觇其异,三年始成。太守登之,将及巅,见大足伸下,一拇指粗于捣衣杵,大声曰:‘不下,将堕矣!’大惊,疾下。才至地,则架木朽折,崩坠无遗。”

意思是:武夷山有一处千尺高的峭壁,人们常在那下面拾到沉香木、玉块。(当地的)太守听说了这件事,率领数百人制作云梯,准备登上山顶去看看这个奇异的事情。经过三年云梯才制成,太守登上去,快要到顶时,只见一只大脚伸下来,脚上的拇指比捣衣棒还粗,听到上面大声说:“不下去,就要掉下去了!”太守大吃一惊,急忙下去。才到地上,云梯的架子就像朽了一样折断了,从上到下全部坠落下来。

武夷山脚下为什么会有沉香木、玉块?太守快爬到山顶的时候又看到了什么?有关人士认为,太守看到的是“架壑船”,也就是悬于武夷山峭壁上的“悬棺”。

据考证,船棺大约出自3400多年前的青铜器时代,是古越族人的一种葬俗。同水葬、天葬一样,“悬棺葬”是一种古老的丧葬形式。葬址一般选择在临江面水的高崖绝壁上,棺木被放置在距离水面数十至数百米的天然或人工开凿的洞穴中,有些则是直接放在悬空的木桩上面。但对于棺材为什么需要悬空放置且制成船形,学界一直没有定论。有说法认为这是古人山岳崇拜意识的体现;也有认为是为了保护逝者的遗体不受野兽的侵扰;还有说法认为,船是古越人生活中必不可少的用具,把死者放入船形棺木是对死者的敬重。

但无论如何,对于高悬于武夷山峭壁上的逝者,历代的人们都保持了一份对生死的神秘与敬重。明代徐熥有《武夷十咏其二·架壑船》云:“壑里藏舟经几春,溪头何用叹迷津。世人自爱风波险,岂是神仙不渡人。”蒲松龄笔下心有贪欲的太守也被警告“不下,将堕矣”。

《林四娘》 福建文人笔下流出的悲怆故事

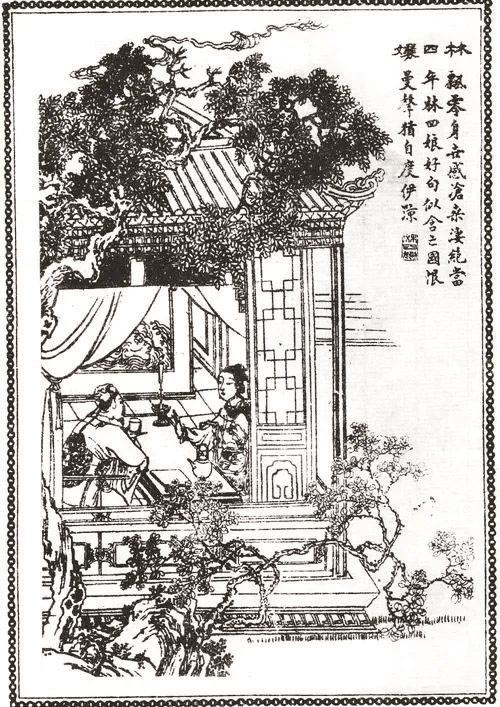

《林四娘》讲述的是青州道员福建人陈宝钥在夜里遇见明代衡王朱常庶府中遇难的宫女林四娘,并与她展开一段三年人鬼恋的美好却悲怆的故事。

衡王府宫女林四娘在明末清初是一个流传于文人墨客笔下的传奇女子。除去蒲松龄的《聊斋志异》外,在同时或稍晚的作家作品里,如林云铭《林四娘记》、王渔洋《池北偶谈》、陈维崧《妇人集》,乃至曹雪芹的《红楼梦》中都有记述。尤其是曹雪芹更将林四娘塑造为一位“姿色既冠,且武艺更精”的巾帼豪杰,在同流贼叛乱的战斗中以身殉国,人称“姽婳将军”。

有说法称,最早写林四娘故事的,是福建人林云铭,他听同乡陈宝钥口述了这段“人鬼恋”,然后敷演写成《林四娘记》。在这篇作品里,林云铭介绍了林四娘的真实身份:“我莆田人也。故明崇祯年间,父为江宁库官,逋帑下狱,我与表兄某,悉力营救,同卧起半载,实无私情。父出狱而疑不释。我因投缳,以明无他,烈魂不散耳。与君有桑梓之谊而来,非偶然也。”这是一个莆田女孩救父,却蒙冤做鬼的悲情传说。它从福建文人的笔下流出,又被《聊斋志异》捕获,在流传的过程中被投射入清初知识分子忧国怀乡的悠远情怀。

书中其他的福建元素

此外,在专门从事中国古代文学研究的福建师范大学文学院教授涂秀虹的帮助下,记者还在《聊斋志异》中,发现了我们耳熟能详的“黄粱一梦”典故的来源《续黄粱》、刚正书生偶遇神女并结为美满夫妇的《神女》等包含福建元素的精彩故事。

涂秀虹认为,《聊斋志异》在中国古代文学中属于一种比较“雅”的文人故事,一方面有作者自己的亲耳所闻,甚至是亲身经历,有一部分也可能是朋友闲话交游间所记,或者由所记素材进行再发挥。

目前涂秀虹并未发现蒲松龄来过福建的记载,但她表示:“对于小说作家来说,他的素材来源应该是很广的,视野也应该足够宽阔。”《聊斋志异》并不会专门来书写福建,但透过这些与福建有关的故事,从作为外地人的蒲松龄的视角中再看福建,也有别样的趣味。