N海都记者 董加固

时光穿梭,当历史的指针拨回到宋元时期,被誉为“东方第一大港”的福建泉州盛极一时,无数东西方商船日夜往来,在这座写满海洋记忆的港口城市,留下了“涨海声中万国商”“市井十洲人”的繁华图景。

如今,随着“一带一路”倡议10年来的深入践行,作为古代海上丝绸之路起点,也是宋元时期与世界的对话窗口,泉州再次走进世人的视野,成为丝路沿线各国互联互通、合作共赢的热土,一座跨越千年的“海丝名城”正在这里乘风破浪,续力远航。

当前,泉州正在大力践行新发展理念,传承弘扬“晋江经验”,落实“深学争优、敢为争先、实干争效”行动,坚持把发展经济的着力点放在实体经济上,不断塑造发展新动能新优势,全力以赴大拼经济、大抓发展,勇当实施新时代民营经济强省战略主力军,加快推进21世纪“海丝名城”建设。

千年古港复兴 拥抱蓝海逐梦未来

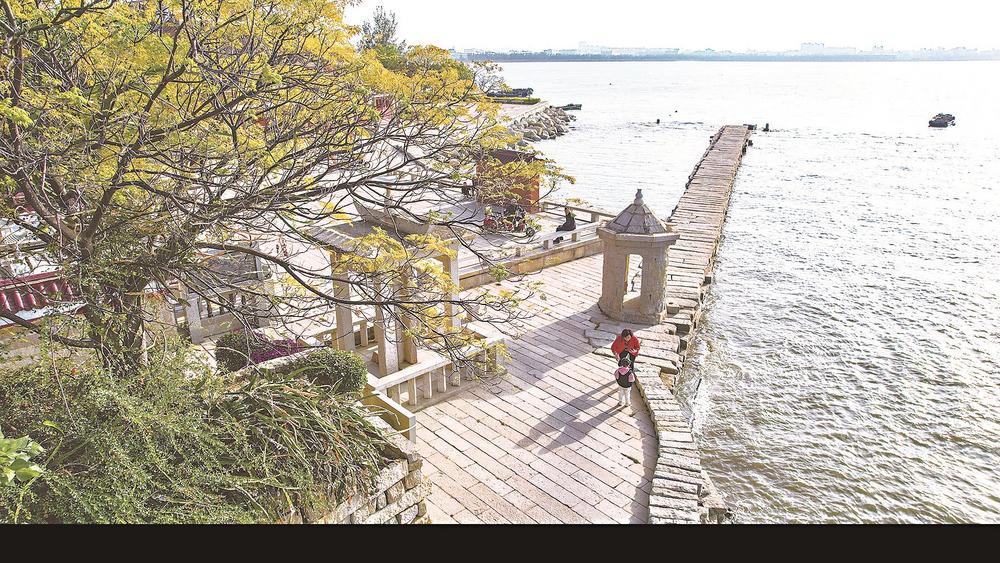

站在古老的石湖古码头边上,千年的石阶在潮水拍打下时隐时现。这座唐代航海家林銮所建的码头又被称作“林銮渡”,是泉州古刺桐港的重要商贸码头。

“古时候的船工就顺着这些石阶,把海外运来的货物一担一担转运到内地。”渡口所在的泉州石狮市蚶江镇石渔村村支书郭志猛介绍,尽管已不再是远洋贸易的停靠站,石湖码头依然承载着泉州人的“海丝”记忆。如今,石湖古港已没有昔日“千帆竞发”的景象,但在不远处,一座现代化的新港——泉州港石湖作业区正在崛起。

“古代码头靠人力挑货,30吨的船,需要30个人一天一夜才卸完。在新码头上,10万吨级的货轮只需8个小时就可以卸完。”某船舶公司负责人郭先生曾在沿海跑过渔业捕捞,也转型做过运输贸易,在他眼中,新旧石湖码头的更替就是“刺桐港”的新生。

今年以来,泉州港石湖作业区喜报频传:2月15日,5号、6号两个10万吨级集装箱泊位正式投产,让石湖港区迈入年吞吐能力超300万标箱的大型港口行列,开启“大船大港”新时代;5月25日,泉州—中东航线正式开通,截至目前泉州石狮已开通“一带一路”外贸航线18条,持续完善的航线网络布局,与厦门港形成了远近洋错位的发展格局……

埃及商人亨利对此深有体会,“石湖港泊位的扩容、新航线的开通,节省了出口时间,还节约了海运费用”。2015年起,亨利就在石狮从事进出口贸易,主要采购面辅料、服装、机器等产品,累计出口至50多个国家和地区,2022年采购出口额达5亿美元。

石湖是泉州港的核心作业区,见证了当年“东方第一大港”的繁荣景象。历经沧海桑田,如今的泉州港规划由泉州湾、深沪湾、围头湾三个港区组成,下辖秀涂、石湖、锦尚、深沪、围头、石井六个作业区和东石作业点,形成“一港三区六作业区一作业点”的发展格局,是我省综合运输体系的重要枢纽和对外开放、深化闽台融合发展的重要窗口。

经过改革开放40多年的发展,泉州作为海上丝绸之路起点,已成为“一带一路”重要战略支点城市和先行区,海陆丝绸之路城市联盟工商理事会秘书处也落户泉州,拥有国家级市场采购贸易试点、综合保税区、出口加工区、石湖港保税物流中心、国际邮政互换局等开放平台载体。统计数据显示,2022年,泉州全市外贸进出口总额2712亿元人民币,进出口规模首次突破2700亿元大关,创历史新高。其中,六成以上外贸市场在海丝沿线国家和地区。随着兴泉铁路(江西兴国—福建泉州)和中欧班列开通,陆上通道直达中西部地区,泉州已成为连接海上丝绸之路和陆上丝绸之路的重要枢纽。

依托泉州快速发展的民营经济,泉州港加快建设,内贸集装箱航线辐射全国,覆盖主要港口,并助力泉州经济发展。截至今年4月底,泉州港辖区港口集装箱航线总数共41条,外贸航线13条(含1条内支线),内贸航线28条。来自泉州港口发展中心的数据显示,截至2022年底,泉州港共有生产性泊位52个(其中万吨级以上泊位13个),设计年通过能力3464万吨(其中集装箱191万标箱)。泉州港正全面融入“一带一路”倡议和福建省“海丝”核心区建设,以更加壮美的姿态,拥抱蓝海,逐梦未来。

深耕弘扬海丝文化 进一步促进民心相通

以2014年东亚文化之都活动年拉开海丝先行区建设序幕,先后成功举办中阿城市论坛、第十四届亚洲国际艺术节、21世纪海上丝绸之路国际研讨会、金砖国家治国理政研讨会等20多场国际交流对话活动,举行联合国教科文组织青年创意与遗产研习班,来自全世界65个国家的青年代表齐聚千年海丝古城,共话文化遗产保护……过去十年,作为古代海上丝绸之路重要起点城市的泉州,立足于发挥文化积淀、经贸基础、华侨资源、港口潜力、企业人才等优势,紧抓“一带一路”建设这一历史机遇,结合申报世界遗产等工作,从创建21世纪海上丝绸之路先行区到建设21世纪“海丝名城”,发展的步伐越来越坚定。海丝文化的交流互鉴,进一步促进泉州与海丝沿线国家和地区的民心相通。

今年是“一带一路”倡议提出十周年。今年以来,泉州继续大力深耕海丝文化——

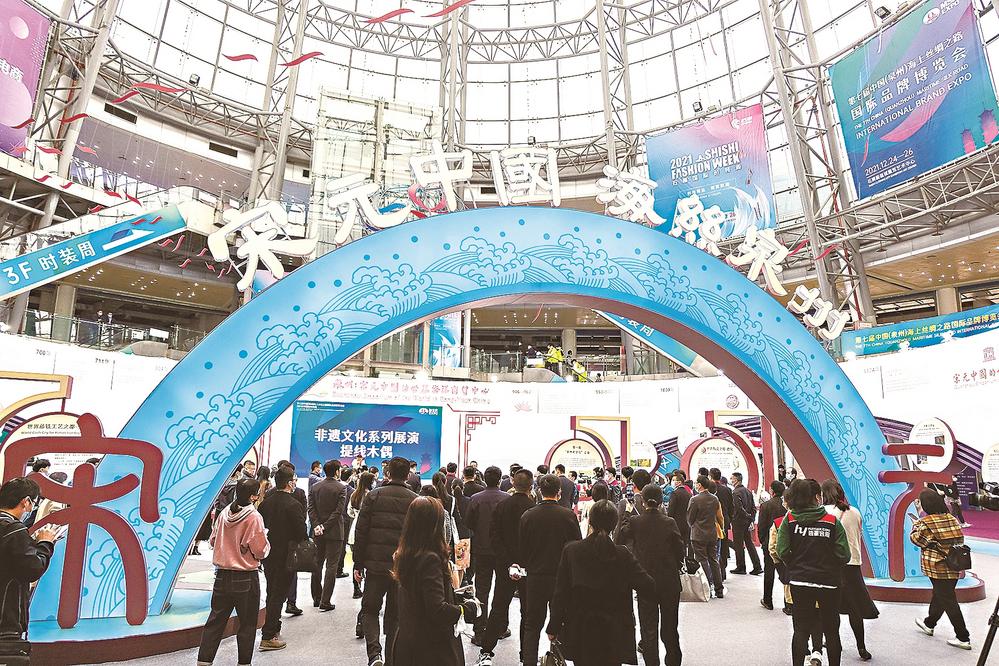

1月,大型情景歌舞《宋元海丝》在泉州首演,以宋元泉州商贸繁荣为故事核心,展现泉州作为“宋元中国的世界海洋商贸中心”的气度和风范。2月,根据南宋美食家林洪所著《山家清供》复原的“宋元海丝宴”亮相中国国家博物馆,再现了富有宋元美学特征的宴席场景。同名的情景歌舞与风雅食宴,展现出泉州在不断深化“宋元中国·海丝泉州”文旅品牌和城市辨识度方面做出的努力。4月27日—5月3日,首届海丝泉州戏剧周——2023年全国南戏展演在泉州成功举行。6月,泉州市首届“海丝”侨商投资贸易大会开幕。“十户人家九户侨”,泉州有近3000万海内外乡亲,是推动泉州发展、促进两岸三地和“一带一路”民心相通的重要力量。其中,泉州拥有海外华侨华人950万,占全国华侨华人总数1/6,占全省近2/3,是全国华侨华人人数最多的城市,遍布170多个国家和地区,其中90%居住在“海丝”沿线。他们是泉州发展的独特优势和宝贵财富,也是泉州开放发展的参与者和联络员。从侨商投资贸易大会再出发,海内外泉州人持续谱写“海丝名城”新华章。7月,2023海丝国际纪录片大会在泉州开幕。

当前,泉州正紧紧抓住各级政策叠加的历史性机遇,突出跨界、多元、融合,实施“文旅+”专项行动。坚持“一盘棋”谋划文旅产业经济发展,做强市场主体,培育旅游精品,打造一批世遗旅游精品项目(线路),一批海丝文化主题系列街区,一台海丝主题特色、具有宋元泉州风情的旅游演艺精品——《宋元海丝》。同时,围绕“吃住行游购娱”丰富业态格局,方便游客“一站式”领略泉州“半城烟火半城仙”。

弘扬海丝文化的同时,泉州始终坚持保护海丝文化遗产。2016年年底,泉州颁布首部实体法《泉州市海上丝绸之路史迹保护条例》。2021年,“泉州:宋元中国的世界海洋商贸中心”列入《世界遗产名录》后,泉州提出要创建世界遗产保护利用典范城市。未来,泉州海丝文物胜迹、文化瑰宝、独特价值等,将更好地与世界共享。

从文化遗产的保护利用与“文旅+”的高质量发展,到侨乡文脉的传承弘扬等,这些都是泉州推进建设21世纪“海丝名城”的丰富实践,同时也是这座世遗古城践行“一带一路”倡议的生动体现。当前,泉州正以工贸发达、文化璀璨、百姓富足为目标,加快谋划建设海丝中心城市,向世界讲好中国海丝故事。

在世遗之城赏非遗 打造世遗保护典范城市

泉州鲤城区打造“古韵鲤城·文化之旅”品牌,鼓励传承人在古城设立传习所,带动新兴文创旅游业态;晋江市举办两岸端午民俗旅游文化节和“古早味家宴菜谱”市集,推出“水上掠鸭”、“嗦啰嗹”、文艺汇演等系列活动,让市民游客在视觉和味觉上感受浓浓的节日氛围;石狮市举行闽台对渡文化节、永宁古卫城暨城隍文化节等活动,鼓励文创研发和生产;惠安县建立惠女文化产业创作基地,建设雕艺文创园和雕艺博物馆,推动石雕产业发展……

今年,是泉州申遗成功两周年。记者了解到,“宋元中国 海丝泉州”的世遗IP已逐步形成,带动泉州文旅融合步伐不断加速。数据显示,今年上半年,泉州市累计接待国内外游客3815.92万人次,比去年同期增长49.4%;累计实现旅游总收入431.83亿元,比去年同期增长60.8%。来自支付宝的最新统计数据显示,今年上半年,泉州市文旅消费金额比去年上半年增长了将近200%,外地游客人数同比增长超过230%。

据悉,泉州目前拥有世界级非遗6项、国家级非遗36项、省级非遗128项、市级非遗262项、县级非遗628项,是全国唯一拥有联合国三大类非遗项目的城市。依托“开发促进保护,利用带动传承,旅游扩大影响力,市场激发非遗生产力和生命力”的保护模式,泉州市将非遗保护传承与旅游开发、文化产业有机融合,“在世遗之城赏非遗”渐成泉州文旅新趋势。

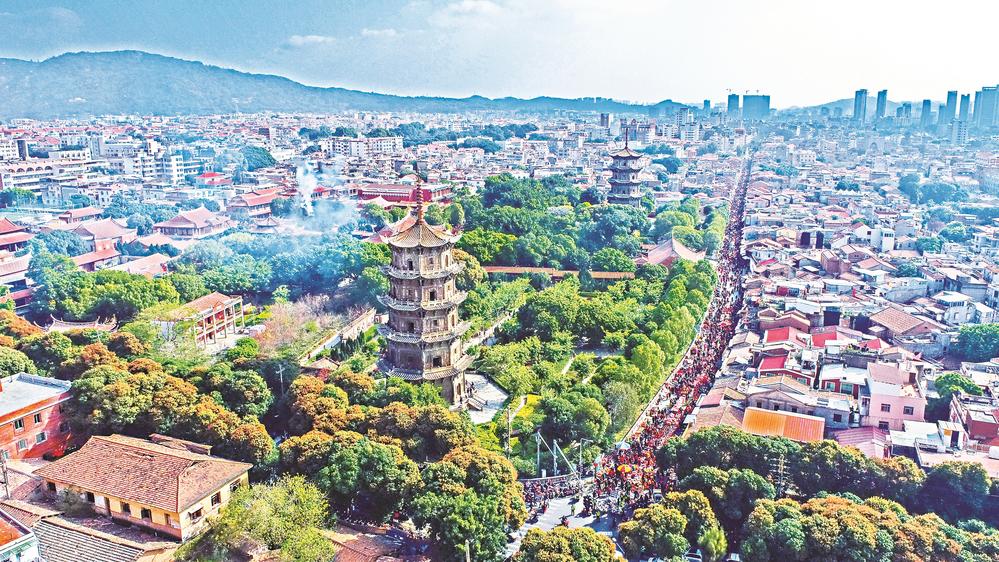

2021年7月25日,“泉州:宋元中国的世界海洋商贸中心”列入《世界遗产名录》,闪耀世界舞台,成为全人类共同珍视的瑰宝。22个世遗景点、海港与寺庙结合形成的独有城市文化,让泉州这座城市受到越来越多关注。“世遗热”转化成“旅游热”,让这座城市沉淀千年的历史文化在海内外游客面前焕发新生,也让泉州文旅经济绽放出更加璀璨的光芒。

据了解,作为世遗之城,泉州一直致力于把世界遗产城市历史文化厚重的优势转化为发展胜势,重点做好“两篇文章”:一是做好保护传承的文章。加强物质文化遗产的固态保护,包括泉州古城历史街区、22个世界遗产点和各级文保单位等,制定保护条例、加强规划管控、落实保护措施、挖掘历史故事,不断赋予新的内涵和价值,目前正在制订《“泉州:宋元中国的世界海洋商贸中心”世界遗产保护管理条例》。加强非物质文化遗产的活态传承,深化闽南文化生态保护区建设,规划建设闽南文化博览园,推动南音、梨园戏、木偶戏、高甲戏等非遗创造性转化、创新性发展。二是做好活化利用的文章。一方面,坚持以文塑旅、以旅彰文,做大做强文旅产业。实施重大文化产业项目带动战略,以泉州古城争创国家5A级景区为牵引,推进“生态修复、城市修补”,系统对古城街巷、文化地标、文创园区、旅游设施等进行提升改造,构建“吃住行游购娱”全产业链,打造世界级旅游目的地。另一方面,挖潜历史文化时代价值,推动“文旅+”和“+文旅”跨界融合。立足制造业大市、国潮名品之都、工艺美术之都,发展“文旅+体育”“文旅+工业”“会展+文旅”“工艺美术+文旅”等业态;立足山、海、城的自然禀赋,与山地、康养、海洋旅游跨界,形成全域旅游发展格局;立足古城新城联动,在城市规划建设中植入固态元素、延续文脉肌理,让古城与新城交相辉映,实现以文润城、以文兴城。