N海都记者 刘文辉 俞兴鑫 通讯员 刘其燚

在罗源滨海玉石文化城这个以玉石元素打造的“美学空间”里,一大批雕刻大师工作室入驻于此,形成产业集聚区,让人感受到“天下石·罗源工”的魅力。

其中,就有一位玉石雕刻领域的大师级人物——潘惊石,他以出众的技艺和独特的创意,成为这个领域的翘楚。

从古兽印钮,到赋予印钮更多的文化内涵;再到回归寿山石本身,关注作品的俏色;最后再到对作品进行现实主义的探索……潘惊石的石雕人生就如他为自己改名时的期许一般,“石不惊人誓不休”。

注重内涵 精益求精

走进罗源滨海玉石文化城,穿过一间间艺术商铺,来到潘惊石的工作室。墨香四溢装点着的展厅中,不论是雄浑古朴的传统印钮,还是生动传神的俏色石雕,风格多样的雕刻作品随处可见;简约又不失大气的茶桌上,满满当当尽是各式颇具特色的茶宠,插着自然风干的花束的瓷瓶造型别致新颖……自今年年初入驻其中后,他便在这一方天地中精雕细琢地耕耘着自己的“艺术生活”。

而当谈到从艺经历,潘惊石神采飞扬,娓娓道来。

原来,潘惊石从艺初期被寿山石印钮雕刻吸引,在和一位台湾收藏家朋友的业务往来中,见识并临摹了上百方清代印钮。然而,作为印章顶部的造型与纹饰,寿山石印钮雕刻一般以古兽、龙、凤为主,潘惊石便希望能有所创新。

于是,他将文学诗歌等融入到雕刻技艺中,推出了“商颂”等系列印钮,令人眼前一亮。

据其介绍,“商颂”是根据《诗经》中的典故,雕刻的6件一个组合的印钮。借鉴商周青铜器的造型,以《关雎》创作的水鸟在沙洲上关雎求鱼;以“天命玄鸟,降而生商”及《庄子》“相濡以沫”的典故为背景来创作……潘惊石带着“商颂”参加了人生中的第一场寿山石雕刻作品比赛,并获得了一等奖,让他信心倍增。

随色赋形 指间“生花”

后来,他不断尝试和改进技法,尤其喜爱最具挑战性的俏色巧雕,讲究利用石材天然色彩来进行巧妙的雕刻,最大限度发挥有色玉种的天然美。

在创作天然俏色的寿山石作品时,潘惊石不仅注重“随色赋形”,还追求“借色入境”。了解石头的语言,解读内在色彩,在心中生出情境……他本着对每一块石头负责的态度,赋予作品恒久的艺术生命力。

在创作过程中,潘惊石注重灵感发挥,创作的作品更是新潮有趣。曾经用8年时间来构思创作的作品“猼訑”(bó yí)就惊艳众人,“‘猼訑’是出自《山海经》里样子像羊,有九条尾和四只耳朵,眼睛却长在背上的神异兽。前两个我都不是很满意,经过多年的学习、探索,创作水平有了提高,再结合脑子里乍现的灵感,总算雕刻出了心之所想。”潘惊石说道。

除了中国传统文化,潘惊石还乐于从自然万物中取材。为了更好地表现细节,潘惊石化身为“爬宠玩家”,曾在家里饲养过蛇、蝎子和各种昆虫,以随时观察它们的生活习性,挖掘创作灵感。

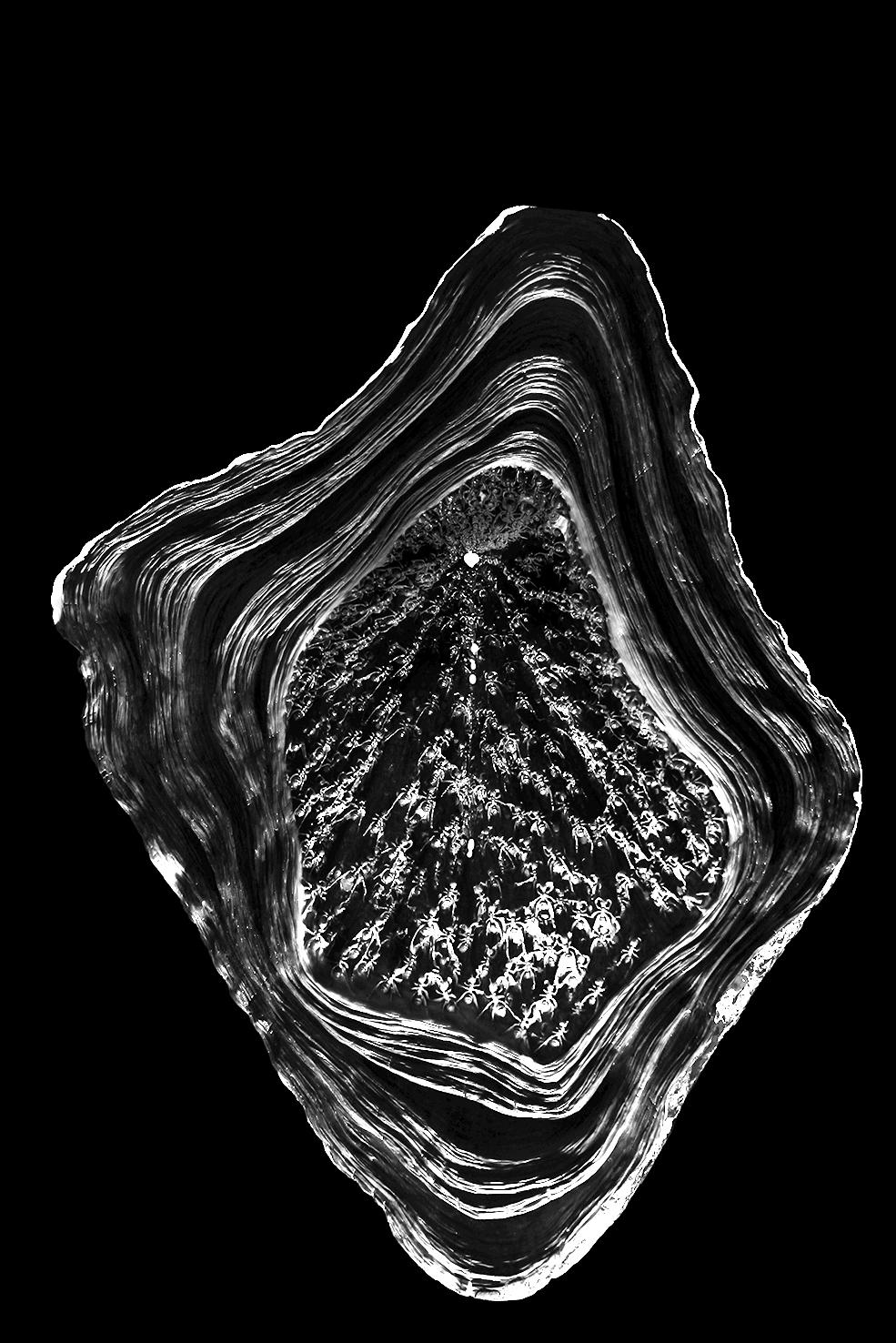

而为了将寿山石表达得更加现代,潘惊石又将自己的思想融入作品中。几百只蚂蚁被拘束在只开了一个天窗的小空间里的《城市蝼蚁》,人前人后各不同的《面具》……让人从“古石”中感受“新意”。

推陈出新 艺术“亲民”

然而,大部分传统的玉石雕刻类工艺美术品都具有较高的市场价值和收藏价值,使这类艺术品难以大众化。

如何让工业美术融入生活?现阶段,潘惊石正在做一个新的跨界尝试——开发文创产品。

茶具、花盆摆件等,他将传统手工艺与现代生活方式、审美趋势等有机结合,不仅拓宽传统手工艺的消费市场,也激发文创产品创新。

在一套白瓷茶具中,记者看到,每一只杯子上雕刻的鸟都形态各异,栩栩如生。原来,这是根据他的玉石雕刻作品《百鸟朝凤》定制而来,“我希望人们在品茶时也能感受到雕刻文化的魅力和文化特征,让大家感受到,艺术其实就在身边。”

不仅如此,潘惊石介绍,在产品的创造中不再仅限于他的手工制作,而是借助固定的设计模型进行批量生产,这样既能将他的作品中独特的艺术内涵表现出来,也能实现低成本的批量生产,满足大众的消费和收藏需求。

匠心传承 擦亮品牌

而除了潘惊石以外,在罗源县,雕工队伍也是人才辈出——5位中国工艺美术大师、26位省级工艺美术大师,数量之多为全国独有,全县玉石雕刻从业人员更是超万人。

为更好助力产业复兴,推动非遗文化更好地传承发扬,罗源县进一步创新建立了玉石雕刻人才培养模式,以擦亮“天下石·罗源工”品牌。

其中,罗源职业中学设立了雕刻中专班和成人班,2022年7月,潘惊石就在该校设立工作室,并受聘为客座教授。

作为福建寿山石雕技艺非遗传承人,潘惊石始终不忘传承与推广寿山石文化的使命。除了在多所院校做好传授技艺的活动,更是利用自己在行业内的知名度和影响力,号召更多同乡手艺人回乡,共同建设家乡。并与当地政府协商,共同探讨更适合当地发展的模式。

“罗源有许多大师级的玉石雕刻家,我们希望回到家乡,为家乡树立新形象,向世界讲好罗源的玉石故事、宣扬文化内涵。”潘惊石说道。