“我们正式结为夫妻,愿修百年之好,共赴白头之约!特此敬告亲友,亦作留念。”近期,结婚登报在一些年轻人中悄然兴起,不少新婚夫妻通过在报纸上刊登结婚启事宣布喜讯。短短几行字,让人们体味“纸短情长”的韵味,被网友赞为“复古的浪漫”。

结婚登报并非新生事物。在民国时期,由于当时婚姻法和婚姻登记制度尚不完善,而刊登在报纸上的结婚启事具有一定法律效力,结婚登报曾风靡一时。不少人登报将喜事公之于众,与远近亲友分享喜悦。

而在更早以前,古人结婚又是如何确定合法婚姻关系呢?今天的《史话》就来看看婚书那些事。

旧时“结婚证”长啥样?

从古至今,男女婚姻都是“终身大事”,口说无凭,得有证明,婚书就是证明。

唐代婚书十分讲究

若悔婚要“杖六十”

早在《周礼》中就有管理婚姻事务的“媒氏”负责颁发婚书的记载,说明周朝就已经有婚书出现了。

不过,一般民众所用《通婚书》在唐以前的文献中很少见到,而据《唐律》规定,男女缔结婚姻两家须互报婚书。在唐代开元、天宝时期的杜友晋《吉凶书仪》和《新定书仪镜》中,都有完整的《通婚书》或称《通婚函书》。《通婚书》的内容是男家向女家求婚,请求以自己的某某子配对方的某某女,当然女家也会有《答婚书》或《答婚函书》。

《通婚书》《答婚书》往来措辞十分讲究,不但要用敬语,而且要显示出双方官族并重的对等关系。

由于《唐律》规定,对已有婚书却反悔的要“杖六十”,所以婚书就是男女双方缔结婚姻的凭证和必须遵守的契约。

民国时结婚需纳税?

此后,宋、元、明直至清代,男女缔结婚姻须互报婚书的律条始终沿袭未改。

南宋孟元老《东京梦华录·娶妇》中,对婚书的记载非常详细:“凡娶媳妇,先起草帖子,两家允许,然后起细帖子,序三代名讳,议亲人有服亲田产官职之类。”婚书依照男左女右格式,分别写上男女姓名、生辰八字、籍贯以及祖宗三代名号等。可见古人对婚书是非常重视的。

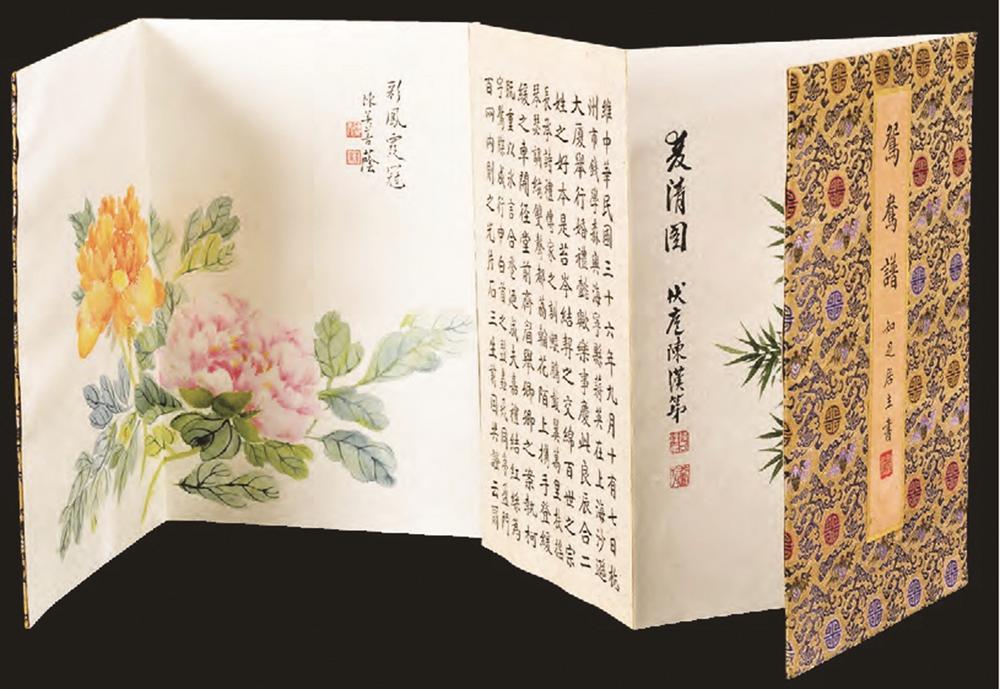

清朝的“结婚证”有龙凤帖、鸳鸯礼书、婚盟提法,整体较为简约,上面写有新人的生辰八字、聘礼,以及行礼的吉日吉时等,极似亲家之间的一份“礼单”。

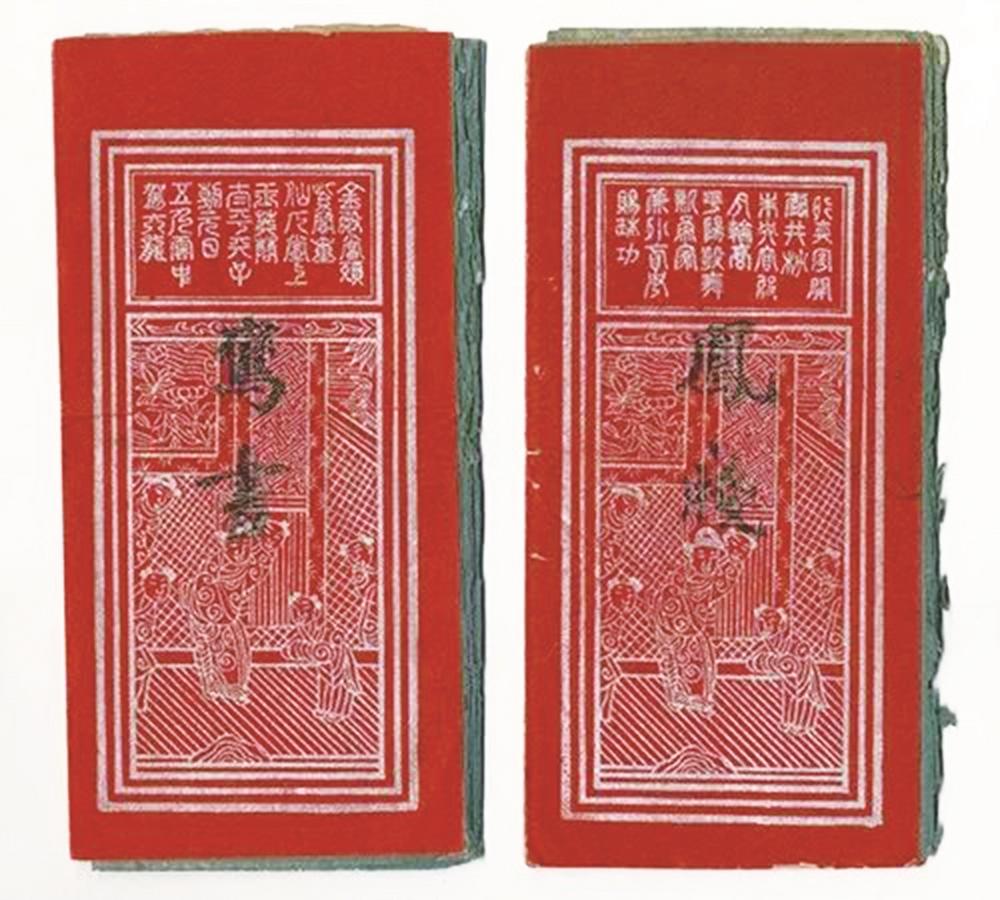

民国时期,沿海地区开始使用印刷的婚书模板,形式上开始注重“颜值”,婚书上普遍绘有龙凤呈祥、鸳鸯戏水、富贵牡丹等吉祥图案。

在民国时期结婚需要纳税,婚书上一般都贴有税票。到民国中后期,结合了中西合璧的思想,婚书上还绘有小天使等图案。

陶行知学问高

秀恩爱也很浪漫

当然有些人更喜欢“私人定制”的婚书,比如说著名学者、教育家陶行知先生,他与吴树琴的婚书上便放了一篇自己的散文:“天也欢喜,地也欢喜,人也欢喜,欢喜你遇见了我,我也遇到了你。当时是你心里有了一个我,我心里有了一个你,从今后是朝朝暮暮在一起。地久天长,同心比翼,相敬相爱相扶持,偶然发默脾气,也要规劝勉励……”

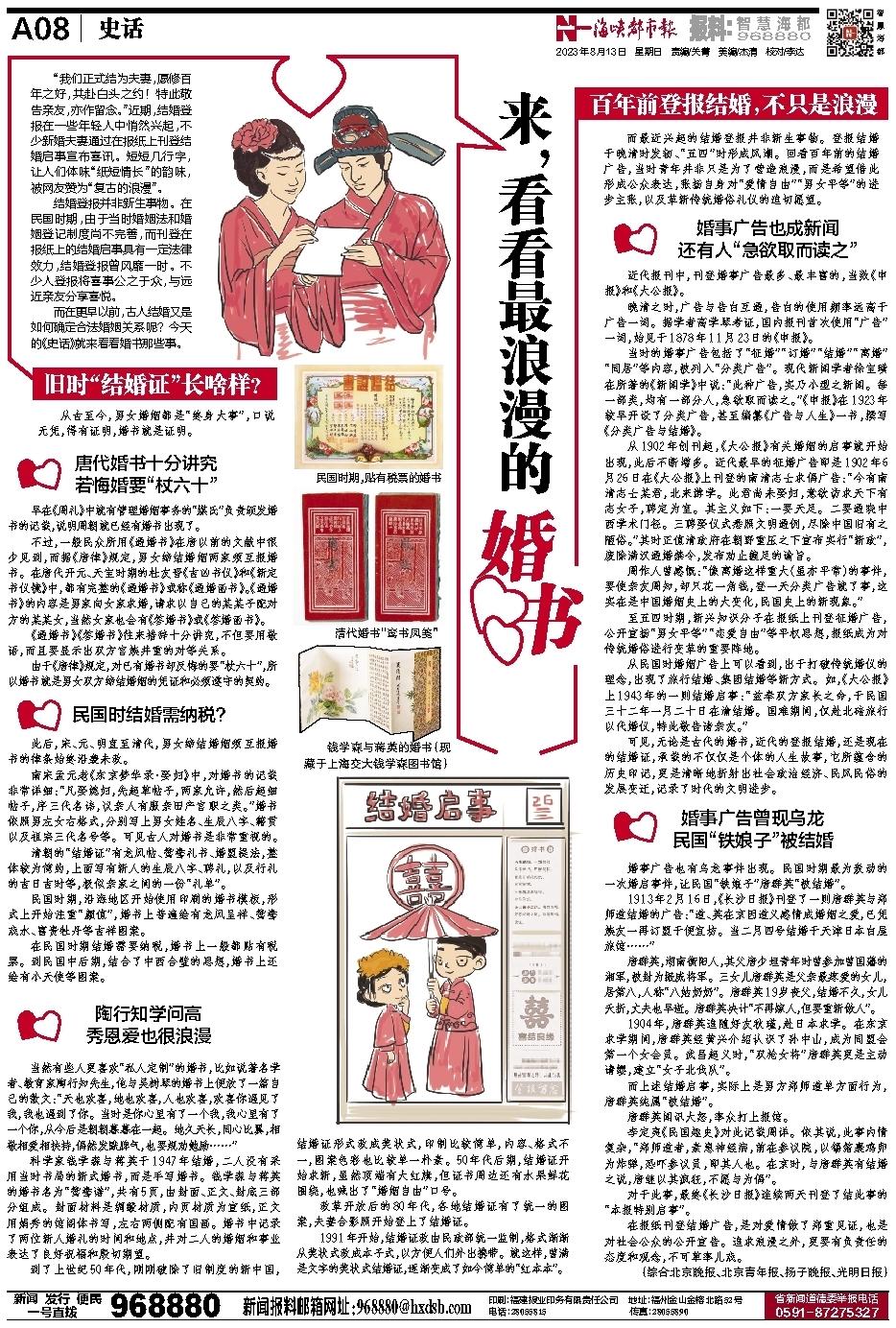

科学家钱学森与蒋英于1947年结婚,二人没有采用当时书局的新式婚书,而是手写婚书。钱学森与蒋英的婚书名为“鸳鸯谱”,共有5页,由封面、正文、封底三部分组成。封面材料是绸缎材质,内页材质为宣纸,正文用娟秀的馆阁体书写,左右两侧配有国画。婚书中记录了两位新人婚礼的时间和地点,并对二人的婚姻和事业表达了良好祝福和殷切期望。

到了上世纪50年代,刚刚破除了旧制度的新中国,结婚证形式改成奖状式,印制比较简单,内容、格式不一,图案色彩也比较单一朴素。50年代后期,结婚证开始求新,虽然顶端有大红旗,但证书周边还有水果鲜花围绕,也喊出了“婚姻自由”口号。

改革开放后的80年代,各地结婚证有了统一的图案,夫妻合影照开始登上了结婚证。

1991年开始,结婚证改由民政部统一监制,格式渐渐从奖状式改成本子式,以方便人们外出携带。就这样,曾满是文字的奖状式结婚证,逐渐变成了如今简单的“红本本”。

百年前登报结婚,不只是浪漫

而最近兴起的结婚登报并非新生事物。登报结婚于晚清时发轫、“五四”时形成风潮。回看百年前的结婚广告,当时青年并非只是为了营造浪漫,而是希望借此形成公众表达,张扬自身对“爱情自由”“男女平等”的进步主张,以及革新传统婚俗礼仪的迫切愿望。

婚事广告也成新闻

还有人“急欲取而读之”

近代报刊中,刊登婚事广告最多、最丰富的,当数《申报》和《大公报》。

晚清之时,广告与告白互通,告白的使用频率远高于广告一词。据学者高学琴考证,国内报刊首次使用“广告”一词,始见于1878年11月23日的《申报》。

当时的婚事广告包括了“征婚”“订婚”“结婚”“离婚”“同居”等内容,被列入“分类广告”。现代新闻学者徐宝璜在所著的《新闻学》中说:“此种广告,实乃小型之新闻。每一部类,均有一部分人,急欲取而读之。”《申报》在1923年较早开设了分类广告,甚至编纂《广告与人生》一书,撰写《分类广告与结婚》。

从1902年创刊起,《大公报》有关婚姻的启事就开始出现,此后不断增多。近代最早的征婚广告即是1902年6月26日在《大公报》上刊登的南清志士求偶广告:“今有南清志士某君,北来游学。此君尚未娶妇,意欲访求天下有志女子,聘定为室。其主义如下:一要天足。二要通晓中西学术门径。三聘娶仪式悉照文明通例,尽除中国旧有之陋俗。”其时正值清政府在朝野重压之下宣布实行“新政”,废除满汉通婚禁令,发布劝止缠足的谕旨。

周作人曾感慨:“像离婚这样重大(虽亦平常)的事件,要使亲友周知,却只花一角钱,登一天分类广告就了事,这实在是中国婚姻史上的大变化,民国史上的新现象。”

至五四时期,新兴知识分子在报纸上刊登征婚广告,公开宣扬“男女平等”“恋爱自由”等平权思想,报纸成为对传统婚俗进行变革的重要阵地。

从民国时婚姻广告上可以看到,出于打破传统婚仪的理念,出现了旅行结婚、集团结婚等新方式。如,《大公报》上1943年的一则结婚启事:“兹奉双方家长之命,于民国三十二年一月二十日在渝结婚。国难期间,仅赴北碚旅行以代婚仪,特此敬告诸亲友。”

可见,无论是古代的婚书,近代的登报结婚,还是现在的结婚证,承载的不仅仅是个体的人生故事,它所蕴含的历史印记,更是清晰地折射出社会政治经济、民风民俗的发展变迁,记录了时代的文明进步。

婚事广告曾现乌龙

民国“铁娘子”被结婚

婚事广告也有乌龙事件出现。民国时期最为轰动的一次婚启事件,让民国“铁娘子”唐群英“被结婚”。

1913年2月16日,《长沙日报》刊登了一则唐群英与郑师道结婚的广告:“道、英在京因道义感情成婚姻之爱,已凭族友一再订盟于便宜坊。当二月四号结婚于天津日本白屋旅馆……”

唐群英,湖南衡阳人,其父唐少垣青年时曾参加曾国藩的湘军,被封为振威将军。三女儿唐群英是父亲最疼爱的女儿,居第八,人称“八姑奶奶”。唐群英19岁丧父,结婚不久,女儿夭折,丈夫也早逝。唐群英决计“不再嫁人,但要重新做人”。

1904年,唐群英追随好友秋瑾,赴日本求学。在东京求学期间,唐群英经黄兴介绍认识了孙中山,成为同盟会第一个女会员。武昌起义时,“双枪女将”唐群英更是主动请缨,建立“女子北伐队”。

而上述结婚启事,实际上是男方郑师道单方面行为,唐群英纯属“被结婚”。

唐群英闻讯大怒,率众打上报馆。

李定夷《民国趣史》对此记载周详。依其说,此事内情复杂,“郑师道者,素患神经病,前在参议院,以锡箔裹鸡卵为炸弹,恐吓参议员,即其人也。在京时,与唐群英有结婚之说,唐继以其疯狂,不愿与为偶”。

对于此事,最终《长沙日报》连续两天刊登了结此事的“本报特别启事”。

在报纸刊登结婚广告,是对爱情做了郑重见证,也是对社会公众的公开宣告。追求浪漫之外,更要有负责任的态度和观念,不可草率儿戏。

(综合北京晚报、北京青年报、扬子晚报、光明日报)