最近不少学校都公布了秋季学期开学时间。距离开学还有不到半个月,不少家长纷纷吐槽被暑假“折磨得要崩溃了”,“神兽”终于要回笼了。那么,古人带娃也这么崩溃吗?

攻略之一

送娃去劳动

释放精力吧

我们都背过《孟子》里这样一段著名的篇章:故天将降大任于斯人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤……

没错,古人带娃首先让娃“劳其筋骨”,这在很多古诗中都有所描写:如范成大《四时田园杂兴》中的“童孙未解供耕织,也傍桑阴学种瓜”;如袁枚《所见》中的“牧童骑黄牛,歌声振林樾”……

从这些诗句上来看,似乎描写的是普通百姓人家的孩子,但有个大官也曾写过自家孩子劳动的场景,那就是辛弃疾的《清平乐·村居》,他在词里这样写道:“大儿锄豆溪东,中儿正织鸡笼。最喜小儿无赖,溪头卧剥莲蓬。”

你看,连分工都这么明确。

若你认为辛弃疾描述的这幅劳动画面只是“摆拍”,那么你就大错特错了,辛弃疾带孩子最注重的就是让他们劳动,并且对此狠下一条心,很有心得。

史学家赵翼曾在《廿二史札记宋制禄之厚》中介绍过南宋俸禄“给赐过优”。按照辛弃疾的正三品官职来进行换算,他的年薪应该在200万左右,雇些丫鬟小厮来做这些闲杂事务,那是再正常不过,但辛弃疾偏不。

他对孩子要求颇为严格,关于劳动这件大事,还专门给孩子们写过一首词,词牌名为《最高楼》。在这首词的序中,他毫不避讳地写了创作缘由:“吾拟乞归,犬子以田产未置止我,赋此骂之。”大意是:我打算辞职了,但我的孩子们却不同意,认为我还没给他们置办好田地豪宅,对于这种打算啃老的行为,我非常不爽,于是我写了一首词狠狠骂他们。

在这首词里,辛弃疾主要强调了一个观点,那就是再奢华的豪宅田亩也会瞬间化为乌有,唯有知足常乐,靠自己的双手,好好劳动。

攻略之二

送娃上兴趣班 能消失多久就消失多久

古人送孩子去的兴趣班,绝对不会是亲近大自然的抓鱼摸虾、骑竹马放风筝。

我们先谈艺术培养。

古人为了给孩子提升艺术修养,会带孩子去看戏,普通的戏剧自然是不值一提,你听说过骷髅么?

没错,南宋画家李蒿就曾画过一张名为《骷髅幻戏图》的画像,小小的骷髅全身的关节都有悬丝,连脚趾头都能活动,精细程度绝不亚于如今的高达模型,大人看了都要吓得掩面,而小婴儿却好奇得很,想扑上来看个究竟,这也给孩子们日后创作“魔幻现实主义”文学艺术作品启了个蒙。

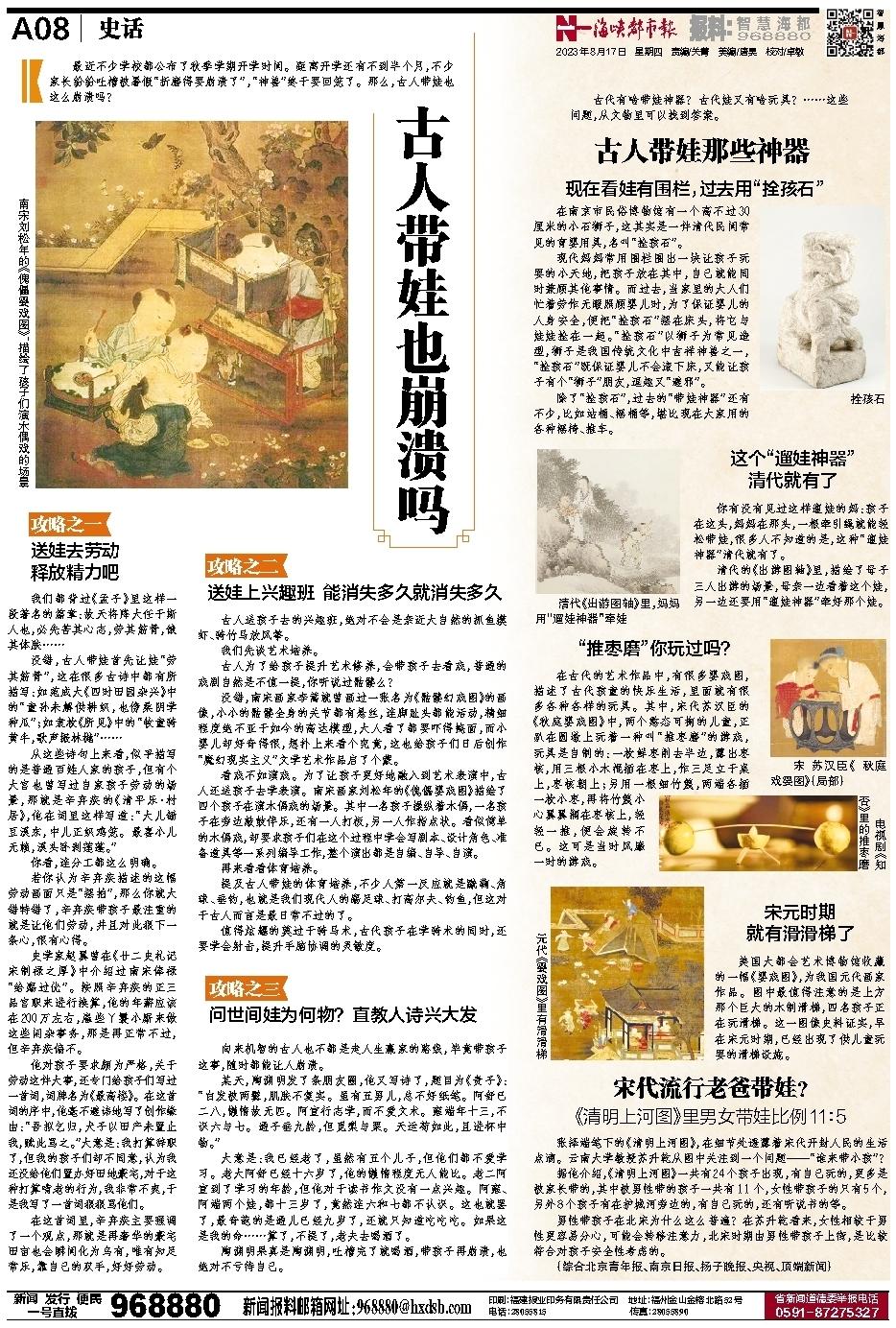

看戏不如演戏。为了让孩子更好地融入到艺术表演中,古人还送孩子去学表演。南宋画家刘松年的《傀儡婴戏图》描绘了四个孩子在演木偶戏的场景。其中一名孩子操纵着木偶,一名孩子在旁边敲鼓伴乐,还有一人打板,另一人作指点状。看似简单的木偶戏,却要求孩子们在这个过程中学会写剧本、设计角色、准备道具等一系列编导工作,整个演出都是自编、自导、自演。

再来看看体育培养。

提及古人带娃的体育培养,不少人第一反应就是蹴鞠、角球、垂钓,也就是我们现代人的踢足球、打高尔夫、钓鱼,但这对于古人而言是最日常不过的了。

值得炫耀的莫过于骑马术,古代孩子在学骑术的同时,还要学会射击,提升手脑协调的灵敏度。

攻略之三

问世间娃为何物?直教人诗兴大发

向来机智的古人也不都是走人生赢家的路线,毕竟带孩子这事,随时都能让人崩溃。

某天,陶渊明发了条朋友圈,他又写诗了,题目为《责子》:“白发被两鬓,肌肤不复实。虽有五男儿,总不好纸笔。阿舒已二八,懒惰故无匹。阿宣行志学,而不爱文术。雍端年十三,不识六与七。通子垂九龄,但觅梨与栗。天运苟如此,且进杯中物。”

大意是:我已经老了,虽然有五个儿子,但他们都不爱学习。老大阿舒已经十六岁了,他的懒惰程度无人能比。老二阿宣到了学习的年龄,但他对于读书作文没有一点兴趣。阿雍、阿端两个娃,都十三岁了,竟然连六和七都不认识。这也就罢了,最奇葩的是通儿已经九岁了,还就只知道吃吃吃。如果这是我的命……算了,不提了,老夫去喝酒了。

陶渊明果真是陶渊明,吐槽完了就喝酒,带孩子再崩溃,也绝对不亏待自己。