N海都记者 董加固 杨江参 文/图

谈起泉州永春的土楼,人们最先想起的往往是位于五里街镇仰贤村的清代土楼“巽来庄”。很少有人知道,永春县湖洋镇溪东村西卿园也有一座土楼,名曰“西园堡”。近日,在一个炎热的午后,记者从泉州市区出发,前往探访这座别具一格的土楼。

土楼已残缺破败 只剩古建筑遗址

我们此行的向导是溪东村村委会副主任郑友余以及村委郑振良。走过一段村路,再沿着仙溪而行,我们在仙溪桥畔见到了“西园堡”。这是一座呈“正方形”分布,面积约1000平方米的土楼。此时,在蔚蓝的天空下,土楼与蓝天白云相映成趣,四周的黄花菜也盛情绽放着。

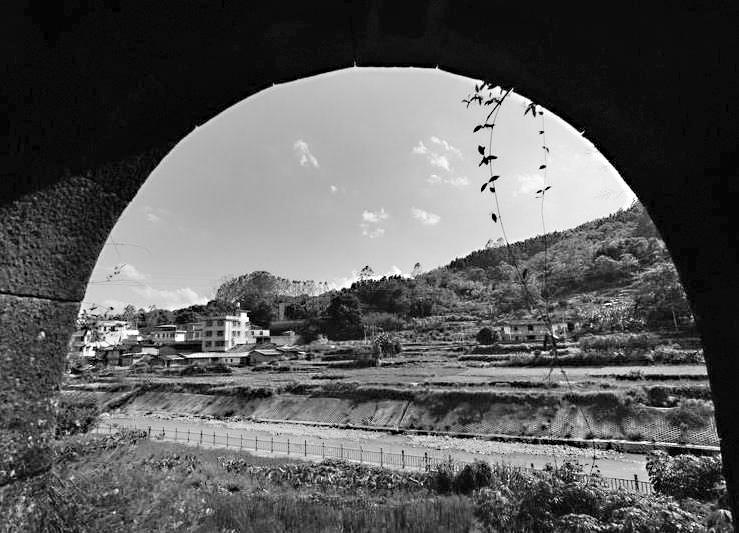

历经数百年沧桑的土楼如今已经残缺破败,只剩古建筑遗址——土楼围墙。据介绍,土楼的围墙用溪石精致雕砌而成,高约3米,厚约2米;土楼的正大门则是一个用青石砌成的拱形石门,石缝里头长出了蜿蜒的藤条,透过拱形石门望去,流水潺潺的仙溪即映入眼帘。郑振良向我们介绍:“从大门的方位来看,这座土楼的朝向是坐北朝南。”

郑友余告诉记者,据村里的老人介绍,这座土楼据说是明万历年间,也就是公元1600年左右,用大大小小的溪石、山石堆砌而成的,其中大的石头可达数百斤之重。另外,土楼的地基有2米多宽,历经数百年光阴的石基依然被很完整地保存下来,流水口也依旧完好。

在土楼堡内西南角,一棵见证了土楼历史的古樟树傲然挺立,绿意盎然。这棵古木高大且粗壮,一个成年人也难以将其树干环抱。树的旁边则是土楼的侧门,在这里依然可以看到一些老旧碎碗的构件。

“据村里老人说,现在这里的水稻田,以前是土楼里的庭院。”郑友余不无惋惜地说,在动乱年代里,村民没有保护文物建筑的意识,土楼遭到了严重的破坏。时过境迁,荒废的土楼,成为后人的农田。

如今,土楼内已经变成一方良田,种着水稻、地瓜、芋头等作物。但通过这些剩下的基石围墙,依稀还能看见土楼当年宏伟的气势。据介绍,近年来村两委以及上级部门对此处古建筑非常重视,加大了宣传保护力度,待到时机成熟,可能会模仿旧制加以修复。

饱含历史沧桑 承载着美好回忆

土楼位于溪东村的“狮坑园”角落。听老人们讲,先前此处只叫“坑园”,但因为以前这附近的人善于舞狮,还常常到各地进行表演,渐渐地,人们一说起“坑园”这个地方就会习惯性地加上“狮”字,“狮坑园”之名也由此而来。

据了解,从前“狮坑园”的人舞的是南狮,每逢佛生日之类的庆典,总少不了一番南狮表演。那狮子与舞着十八般武艺的拳师们你来我往,好不热闹。“狮坑园”舞狮也成了湖洋镇的一道乡村特色文化。

光阴荏苒,这座古色古香的土楼古堡饱含历史的沧桑,它的一石一木都阅尽世间风雨,也承载着当地人的美好回忆。“我小时候曾在土楼里放牛,当时就把牛绳系在这棵古樟树上。”73岁的余阿婆回忆道,那时这棵树还不太大,直径大约15厘米,现在已有70厘米了。

“土楼里的这棵古樟树,我们小时候也常爬上去玩。”今年60岁的郑振镯告诉记者,他小时候曾无数次在土楼里“捉迷藏”嬉戏,厚厚的石墙前面有一个拱形石门,只要把这个门一关,就有一种“一夫当关,万夫莫开”之威势。从前面石拱门进去,还可发现一些错落有致的房子地基遗址。

郑振镯还说,土楼正门上方曾有一块石匾,上书“西园堡”。遗憾的是,如今这块石匾已不见踪迹。