N海都记者 柳小玲/文 田米/图

走进泉州开元寺,在大雄宝殿西廊一处门边,常会看见一位坐在小板凳上的老人在写生。他叫张和平,今年71岁,是地地道道的老泉州人,过去37年,只要一有空,他就会穿梭在泉州古城大街小巷,用手中的画笔记录古城的烟火气。

“客串”讲解员,高兴时还喜欢把画送客人

“你们看,月台须弥座束腰处,有一个很神奇的东西,那就是七十三方石雕组成的装饰纹带上的人面狮身像……”19日上午,在开元寺大雄宝殿月台须弥座前,张和平正在为广东游客陈先生一家讲解造型独特的辉绿岩浮雕。随后,在张和平的带领下,陈先生一家开启了沉浸式游览体验。

“我小时候就跟玩伴在这里摘过桑葚吃,跟吃到了仙果一样,吃得满嘴乌黑。”张和平带着游客从千年古桑树下走过,一边讲述“三断三生”“树生白莲”的传奇,一边分享自己的儿时记忆。作为老古城人,张和平对开元寺再熟悉不过了,他的讲解生动又接地气,还会时不时唱个应景的小曲儿,来个当下流行的段子,风趣幽默,很受年轻人喜爱。

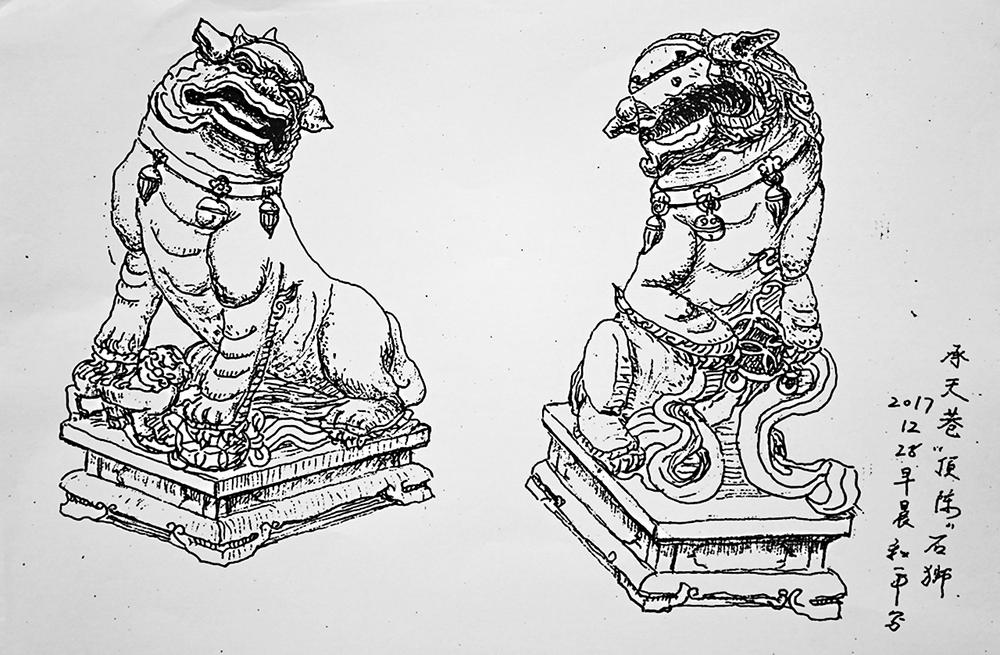

两个小时的讲解结束,张和平累得满头大汗,坐在阴凉处歇息时,还继续热情地向游客介绍泉州古城游玩攻略。他从包里掏出一叠叠工整的A4纸,上面画满了他的写生作品,有东西塔、西街、钟楼、清源山,也有传统牌坊、旧道路等,还有以前的金鱼巷、金鱼桥、涂门水关、五里亭的十八台阶等。

“来,送给你们。”张和平把手里一张描绘东西塔的画像,送给了陈先生一家人。这是张和平一贯的风格,在向游客推介泉州历史文化时,讲到高兴处,喜欢把自己的画送给客人,留个纪念。

张和平对古城的热爱是与生俱来的,给游客讲解是“客串”,最常做的是用笔画古城。

常出现在游客的镜头里,画画的他也成了一道风景

“我没有学过画画,但我从小就爱画,一支笔,一个画夹,一个布包,一辆自行车,每周都会有两三天,在古城里画画。”张和平说,他爱看小人书,就照书上的图画画,小学每次画画比赛他都得第一,但是家庭条件太差,他自嘲是拜“小人书”为师。

15岁那年,张和平的父母双双离世,无法继续学业,他到五金厂谋生。工作很累,画画成了他的业余爱好。因为自小很喜欢泉州文史,他画的第一幅作品,是泉州凤山东岳村的“急公尚义坊”,这是泉州仅存的为数不多的老牌坊。

34岁开始,看到古城改造,很多老街巷逐渐消失,他开始利用闲暇时间,骑着自行车环绕古城的大街小巷寻找“画点”,用铅笔绘画记录下来。他画笔下的很多地方已经消失了,比如,西门街上用石头建的金鱼桥、涂门街上回族的民宅、西街孝感巷的石敢当等。

就这样,张和平一直坚持用铅笔在A4纸上作画,37年过去已画了上千张,至今都保存着。“随着年岁渐长,体力跟不上,疫情结束后,我就没再往外奔波,没事就来开元寺画画。”张和平分享道。他一周会来开元寺4天,每天清晨8点会准时出现在开元寺内,跟朋友聊会儿天后,搭上一把椅子,掏出画板、白纸、铅笔,坐在某个角落安静地画东西塔,一画就是一两个小时。因此,他也时不时会出现在各地游客的镜头里,宛如一道独特的泉州风景。

“画了一辈子,只是想跟大家分享记忆中的那些泉州老街巷。”张和平说道。