N海都记者 陈逸之

海都见习记者 林雅璇

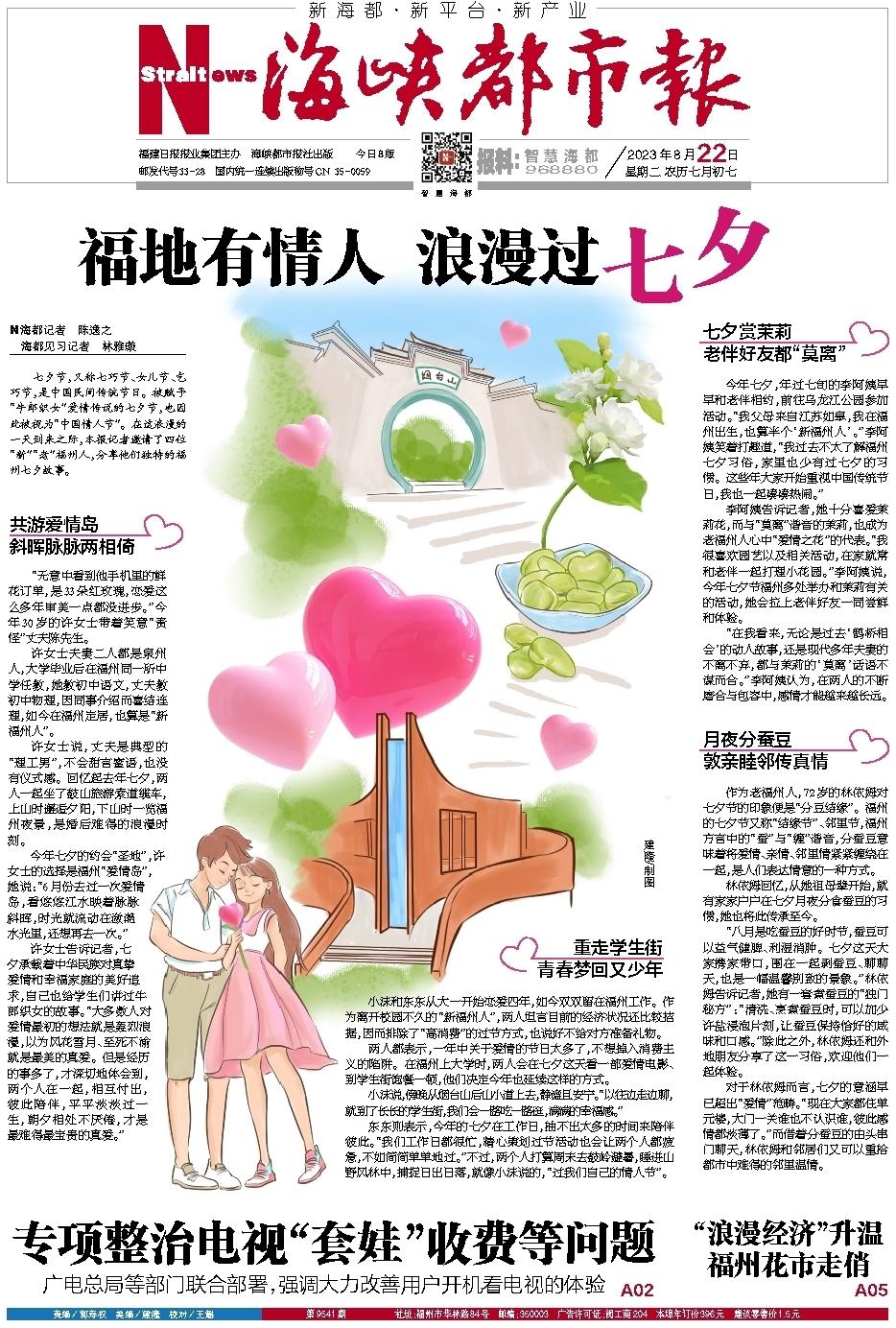

七夕节,又称七巧节、女儿节、乞巧节,是中国民间传统节日。被赋予“牛郎织女”爱情传说的七夕节,也因此被视为“中国情人节”。在这浪漫的一天到来之际,本报记者邀请了四位“新”“老”福州人,分享他们独特的福州七夕故事。

共游爱情岛

斜晖脉脉两相倚

“无意中看到他手机里的鲜花订单,是33朵红玫瑰,恋爱这么多年审美一点都没进步。”今年30岁的许女士带着笑意“责怪”丈夫陈先生。

许女士夫妻二人都是泉州人,大学毕业后在福州同一所中学任教,她教初中语文,丈夫教初中物理,因同事介绍而喜结连理,如今在福州定居,也算是“新福州人”。

许女士说,丈夫是典型的“理工男”,不会甜言蜜语,也没有仪式感。回忆起去年七夕,两人一起坐了鼓山旅游索道缆车,上山时邂逅夕阳,下山时一览福州夜景,是婚后难得的浪漫时刻。

今年七夕的约会“圣地”,许女士的选择是福州“爱情岛”,她说:“6月份去过一次爱情岛,看悠悠江水映着脉脉斜晖,时光就流动在潋滟水光里,还想再去一次。”

许女士告诉记者,七夕承载着中华民族对真挚爱情和幸福家庭的美好追求,自己也给学生们讲过牛郎织女的故事。“大多数人对爱情最初的想法就是轰烈浪漫,以为风花雪月、至死不渝就是最美的真爱。但是经历的事多了,才深切地体会到,两个人在一起,相互付出,彼此陪伴,平平淡淡过一生,朝夕相处不厌倦,才是最难得最宝贵的真爱。”

重走学生街

青春梦回又少年

小沫和东东从大一开始恋爱四年,如今双双留在福州工作。作为离开校园不久的“新福州人”,两人坦言目前的经济状况还比较拮据,因而排除了“高消费”的过节方式,也说好不给对方准备礼物。

两人都表示,一年中关于爱情的节日太多了,不想掉入消费主义的陷阱。在福州上大学时,两人会在七夕这天看一部爱情电影、到学生街饱餐一顿,他们决定今年也延续这样的方式。

小沫说,傍晚从烟台山后山小道上去,静谧且安宁。“以往边走边聊,就到了长长的学生街,我们会一路吃一路逛,满满的幸福感。”

东东则表示,今年的七夕在工作日,抽不出太多的时间来陪伴彼此。“我们工作日都很忙,精心策划过节活动也会让两个人都疲惫,不如简简单单地过。”不过,两个人打算周末去鼓岭避暑,睡进山野风林中,捕捉日出日落,就像小沫说的,“过我们自己的情人节”。

七夕赏茉莉

老伴好友都“莫离”

今年七夕,年过七旬的李阿姨早早和老伴相约,前往乌龙江公园参加活动。“我父母来自江苏如皋,我在福州出生,也算半个‘新福州人’。”李阿姨笑着打趣道,“我过去不太了解福州七夕习俗,家里也少有过七夕的习惯。这些年大家开始重视中国传统节日,我也一起凑凑热闹。”

李阿姨告诉记者,她十分喜爱茉莉花,而与“莫离”谐音的茉莉,也成为老福州人心中“爱情之花”的代表。“我很喜欢园艺以及相关活动,在家就常和老伴一起打理小花园。”李阿姨说,今年七夕节福州多处举办和茉莉有关的活动,她会拉上老伴好友一同尝鲜和体验。

“在我看来,无论是过去‘鹊桥相会’的动人故事,还是现代多年夫妻的不离不弃,都与茉莉的‘莫离’话语不谋而合。”李阿姨认为,在两人的不断磨合与包容中,感情才能越来越长远。

月夜分蚕豆

敦亲睦邻传真情

作为老福州人,72岁的林依姆对七夕节的印象便是“分豆结缘”。福州的七夕节又称“结缘节”、邻里节,福州方言中的“蚕”与“缠”谐音,分蚕豆意味着将爱情、亲情、邻里情紧紧缠绕在一起,是人们表达情意的一种方式。

林依姆回忆,从她祖母辈开始,就有家家户户在七夕月夜分食蚕豆的习惯,她也将此传承至今。

“八月是吃蚕豆的好时节,蚕豆可以益气健脾、利湿消肿。七夕这天大家携家带口,围在一起剥蚕豆、聊聊天,也是一幅温馨别致的景象。”林依姆告诉记者,她有一套煮蚕豆的“独门秘方”:“清洗、烹煮蚕豆时,可以加少许盐浸泡片刻,让蚕豆保持恰好的咸味和口感。”除此之外,林依姆还和外地朋友分享了这一习俗,欢迎他们一起体验。

对于林依姆而言,七夕的意涵早已超出“爱情”范畴。“现在大家都住单元楼,大门一关谁也不认识谁,彼此感情都淡薄了。”而借着分蚕豆的由头串门聊天,林依姆和邻居们又可以重拾都市中难得的邻里温情。