N北京日报

目前已进入处暑节气,处暑意为“出暑”,却并不代表暑气会即刻全消——高温和秋燥常两面夹击。“处暑吃鸭,无病到家”。处暑时节,我国各地有吃鸭的传统,以鸭的味甘性寒,润燥滋补。虽然谚语源自何时已无从考证,但作为中国三大家禽之一的鸭,被驯化的历史却有迹可考。

野鸭为“凫” 鸭曾经也是翱翔天空的飞鸟

见多了步态摇摆、体态肥硕的家鸭,我们几乎忘记了鸭曾经也是翱翔天空的飞鸟。在被人类驯化圈养前,野鸭在古代中国有自己专属的名字——“凫”(fú)。

《诗经·郑风·女曰鸡鸣》里,一对新婚夫妇一早醒来,丈夫便计划着要去射猎野鸭与大雁:“将翱将翔,弋凫与雁”。《礼记·曲礼下第二》中有“野鸭曰凫,家鸭曰鹜,不能飞腾,如庶人之终守耕稼也”。翅羽退去的家鸭只能与农人固守同一片耕地家园,而野鸭的辽阔旅程,则流传在那些诗情画意里。“雁叫疑从清浅惊,凫声似在沿洄泊。”唐代诗人欧阳詹的《赋得秋河曙耿耿送郭秀才应举》中,野鸭与大雁同飞共栖,鸣声相和。

明代著名医药学家李时珍眼中的野鸭更是成群结队,飞起来声势浩大、遮天蔽日——《本草纲目》集解:“凫,东南江海湖泊中皆有之,数百为群,晨夜蔽天,而飞声如风雨,所至稻粱一空。”

家鸭为“鹜” 福建武平出土的新石器陶鸭,证实我国鸭驯养史至少3000多年

最早将野鸭驯化成家鸭的人在中国。

据考古发现,早在1500万年前的中新世中期,我国境内就有过远古鸭的踪迹。北京周口店旧石器时期遗址及浙江河姆渡等新石器时期遗址,都有野鸭的考古发现。可以想象,先人们曾捕猎野鸭,来一顿美美的烤鸭大餐。吃不完的野鸭则被笼养起来,生下鸭蛋孵化成小鸭,渐渐驯化成了家鸭。但不是所有的野鸭都能够被驯化,至今我国仍有丰富的野鸭资源,诸如针尾鸭、绿翅鸭、花脸鸭、白眉鸭、罗纹鸭、斑嘴鸭、绿头鸭等,其中只有绿头鸭被驯化成功,成为目前绝大多数家鸭的祖先。

绿头鸭广泛分布于亚欧美非各洲,公鸭头颈处的绿色羽毛呈金属光泽,颈部有鲜亮的白色领环,十分具有辨识度;母鸭身体黄褐色,缀有暗褐色斑点,又被称为“麻鸭”。被驯化后失去飞翔能力的绿头鸭有了一个新名字:专用来指家鸭的“鹜”。

“士三食不得餍,而君鹅鹜有余食”,这是来自《战国策·齐策四》里管燕对齐王说的话,意思是读书人三餐都难以保证,而你的鹅、鸭却吃不完。这里的“鹜”即指被饲养用来食用的家鸭。

《尔雅》和《说文》里有“舒凫为鹜”的记载。“凫”为野鸭,“鹜”为家鸭,“舒凫”又该怎么理解呢?解释一是“舒”为“舍”,舍养的“凫”即是家鸭,称为“鹜”。另有一种对“舒”的解释,用来形容家鸭心宽体胖、舒缓而行的姿态。

从发掘的西周铜质鸭形尊来看,其身肥腿短的样子确实与今天的家鸭已经十分相似,可以推测公元前1000多年的西周时就已有家鸭饲养。

而福建武平岩石门丘山出土的新石器陶鸭,河南安阳殷墟和妇好墓出土的玉鸭、石鸭等,都证实我国鸭的驯养史至少有3000多年。

农业大国向来重视家禽饲养,不仅农家散户养鸭,官府也组织家禽饲养。《周礼·夏宫》记载,战国时宫中有专管饲养“鹅鹜”的官职。

到了秦汉时期,鸭已经成为中国三大家禽之一,饲养规模位居鸡之后,在鹅之前。尤其到了唐宋时期,民间有了养鸭专业户。

到了明清时,水稻产区还有“稻鸭”这一生态养殖模式。嘉靖《吴江县志》有“岁既获,水田多遗穆,又产鱼虾。绍兴人多养鸭,千百为群,收其卵以为利邑,人呼为鸭客”。稻鸭养殖最有利的一点,是可以鸭除虫防害,蝗虫又是鸭子的天然饲料,鸭的粪便更为水稻田自然增肥,形成一个完美的生态闭环。正如明代《几亭全集》所说:“乡民有畜鸭者,放之田间见其抢蝗而食,因捕蝗饲之其鸭极肥大。”稻田养鸭绝对称得上是一种智慧,当然,在吃鸭这件事上,中国人自古也更有想象力。

“无鸭不成席”

《齐民要术》里说,家鸭养到六七十天时肉质最佳

最早关于食鸭的记载,来自《楚辞·招魂》里的“鹄酸臇(音juǎn)凫”与《楚辞·大招》里的“炙鸹烝凫”,前者是野鸭羹,后者是蒸野鸭。春秋战国时的《吴地记》里有“驻地养鸭”“人人裹饭,炊米煮鸭”的记录,烹煮的是家鸭。

北魏贾思勰所著《齐民要术》里特别说明,家鸭饲养到六七十天时,肉质最佳——“供厨者,子鸭六七十日,佳。”这本书还有最早的关于“烤鸭”的文字记录,即“肥鸭炙法”,做法是将肥鸭洗净后去骨切成小块的肉,以酒、鱼酱汁、姜、葱、橘皮、豉汁混合调味,腌制一顿饭的工夫即可上火烤。

唐朝人早早发现了食鸭的养生之道。唐代《食疗本草》认为鸭肉可以“补虚,消毒热”。明代《本草纲目》也认为,食鸭利于“除水肿,消胀满,利脏腑,退疮肿,定惊病”。

北京烤鸭、金陵盐水鸭、广东烧鸭、扬州三套鸭、上海八宝鸭、四川樟茶鸭、湖南炒血鸭、台湾东门当归鸭、泉州姜母鸭……我国南北各地都有代表性的鸭肴,“吃鸭地图”上百花齐放。

俗话说:无鸭不过秋。秋季,是鸭肉最肥美的季节,天干物燥的秋天,味甘性凉的鸭肉也是润胃祛燥的滋补品。从翱翔天空的“凫”,到房前屋后的“鹜”,再到大规模养殖带来的各色鸭肴乃至“全鸭席”,中国人的饮食文化里少不了鸭所带来的精彩。

□国宝寻迹

以鸭形做酒樽 劝诫别贪杯?

“人生得意须尽欢,莫使金樽空对月。”李白《将进酒》的一句吟唱,引出了曾经的酒器——樽。酒樽是古代人用来醒酒或温酒的器皿,通常金属制,腹深,下部有三足。李白所持的酒樽或许与今天的醒酒器已较为相似,但如果回到商周时期,青铜质地的尊却可爱得多——象尊、豕尊、鸮尊、龙虎尊、鸟尊、犀牛尊……商周人喜爱以动物形象制成酒器,而鸭子作为生活中常见的家禽“鹜”,以及自在飞翔的“凫”,也被制成了青铜酒樽。

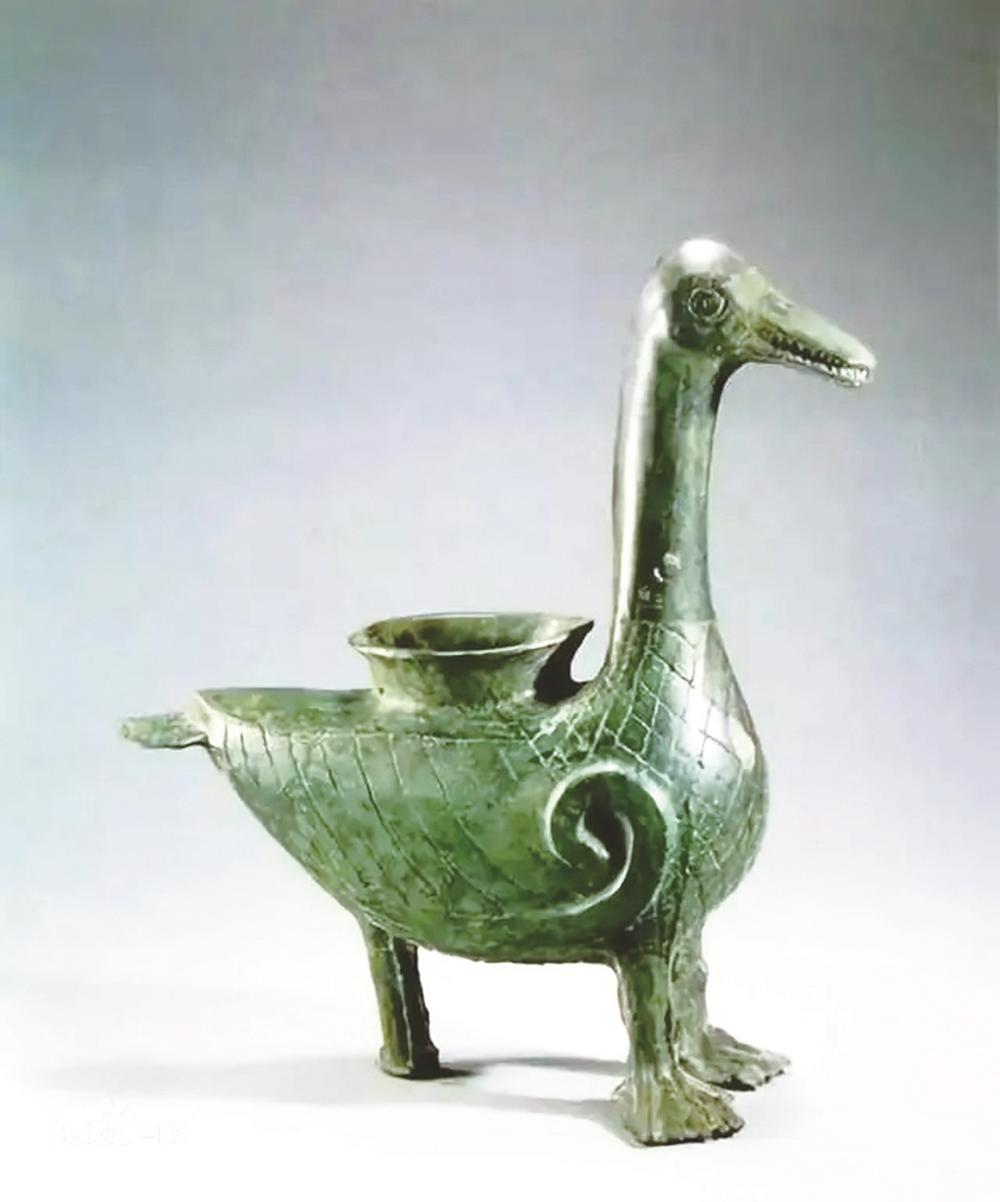

1955年,在热河凌源海岛子营村马厂沟出土了一具青铜鸭尊。这是一只来自西周早期,高44.6厘米、长41.9厘米的“鸭子”,昂首伫立,活灵活现。青铜的工艺已相当精细,不仅突出了鸭子的矫健体态,连羽毛和肌肉都栩栩如生。鸭尊的鸭背上有可以开启的活盖,由此注入美酒;鸭尊腹部为空,是用来存酒的容器;扁扁的鸭嘴微张,酒从这里被倾倒出来。

这种别致的青铜酒器,在商周时是所有者身份地位的象征,普通百姓家不曾拥有。至于为什么会有鸭子形象的酒樽,有种说法是为了劝诫贪杯——鸭喜潜水,有名“沉凫”,又善游不溺,在水里十分稳当。以鸭形做酒樽,或许意在提醒饮酒者切勿沉溺纵饮,要能控制自己的酒桌言行、不失体面。