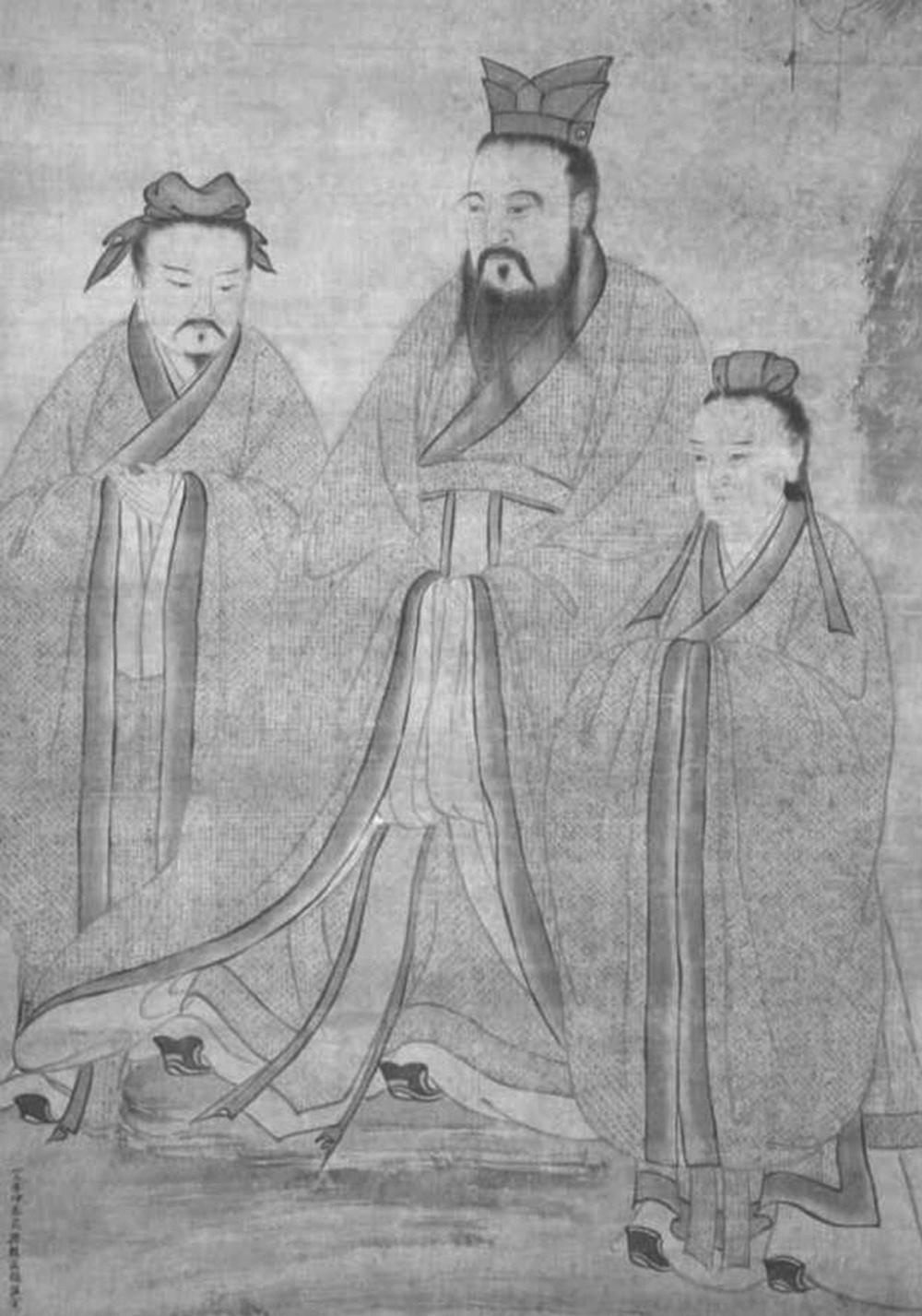

历史上,孔子以“有教无类”的态度首创私人讲学的风气,从当时社会各阶层中广泛接收学生、传授学问。司马迁描述了孔子一生收徒授业的奋斗情况:“孔子以诗书礼乐教,弟子盖三千焉,身通六艺者七十有二人。”这就是孔子门下三千徒相立、七十二贤人的情形。

这些在历史上留名的弟子,都具备独特的才能,因而留有言行闻于后世。他们之中,既有贵族、商人、官吏,也有平民、贫民和农民。那么这些参与了春秋时期思想争鸣和军事、政治活动的孔门弟子,难道个个都不求富达、安于贫困吗?今天的《史话》,来看看谁是孔子弟子中最有钱的那个。

孔子弟子们的经济状况

孔子门下弟子三千,首席大弟子当属颜回。他名回,字子渊,鲁国人,比孔子小30岁。颜回一生未曾做官,也没有留下传世之作,其生平我们所知甚少。但从《论语》中有关颜回的只言片语中,我们能确定他一直过着贫穷的生活。

《史记·仲尼弟子列传》记载,颜回的父亲颜无繇,是孔子刚在阙里设立杏坛教学时早期的弟子,面对儿子早逝,他想厚葬儿子,但无奈家境贫困,最终未能达成,可见颜家一直都很清贫。

史书上明确记载过家庭经济状况的,除了颜回,还有“孔门十哲”德行科之一的仲弓,他姓冉名雍,字仲弓。《论语·雍也》写“仲弓父,贱人”,春秋时期的“贱人”一般是与卿、大夫、士和庶人等组成的居住在城市里的“国人”相对的,可见冉雍出身贫贱,父母很可能是住在郊野以耕牧为生的农人,冉雍也有“犁牛氏”的别称。

如果说颜回和冉雍“出淤泥而不染”,从小不曾被贫困的家境拖累高远心志,那么“孔门十哲”之一的子路同样家徒四壁,但他的求学历程就完全是“街头混混迷途知返变儒家大学者”的逆袭模式。

子路名仲由,比孔子小9岁,他出身微贱,家境贫寒,是孔子最早招收的学生之一。这位儒家大师兄在入门之前,画风是这样的:“子路性鄙,好勇力,志伉直,冠雄鸡,佩豭豚,陵暴孔子。”他不仅头戴雄鸡毛做的帽子耍威风,佩戴着公猪装饰的宝剑显示自己的无敌,甚至好勇尚武、不拘礼仪,还暴揍过设礼以教的孔子。

后来,子路听了孔子的教诲后被折服,并随孔子周游列国,做孔子的侍卫。在《论语》中,子路出场41回,几乎一半都是在被老师批评,但子路闻过则喜,能虚心接受。

细数到这里,我们可能会发现,孔子门下的弟子,别说家财万贯了,就连丰衣足食都很难做到,不过他们都能甘于清贫。而说到安贫乐道,又不得不提到孔子的另外一个弟子——原宪。

原宪字子思,比孔子小36岁。孔子在鲁国出任大司寇时,原宪任邑宰。孔子去世后,他退隐到卫国,不再出仕。有一天,原宪的老同学子贡在卫国做了官,就身骑骏马、身着华服去乡野间拜访原宪。没想到原宪身穿破旧的衣帽接待子贡,子贡见了觉得很不光彩,就问他:“你是不是病了?”原宪坦然答道:“我听说,一个人没有钱叫贫;学了一身道术而不能去实行才叫病。像我现在这个寒酸样子,只是贫,并不是病。”

这个故事里,还真不能怪子贡故意在老同学面前炫耀财富,因为严格说来,子贡的确是富裕惯了,他是孔子弟子中那个难得的“有钱人”。当原宪还在吃糠咽菜时,子贡已经在曹国与鲁国之间跨国经商发家致富,成为孔门最富有的弟子。

“带薪上学”的孔子学生

子贡名叫端木赐,他的家庭出身算得上“春秋名流”。父亲端木巨曾辅佐卫灵公“匡君泽民”,被尊称为“卫之贤丈夫”,往来于诸侯各国易货经商,积累下万贯家财;祖父端木广单被卫献公聘为客卿;外祖父蘧伯玉是卫国四朝元老,在朝中享有很高的威望。

公元前495年,子贡(约25岁)拜孔子为师,而这时的他,已经是一个能文会商的青年才俊。作为出身显赫的“富二代”,子贡曾自视甚高,在刚开始师从孔子时并没有觉得老师的学问有多渊博。

东汉王充《论衡·讲瑞》记载,子贡在向孔子学习不满一年时,还觉得自己的学问在孔子之上;到了第二年,子贡不再认为自己的学问超过孔子,但也觉着自己与孔子基本相当;到了第三年,子贡才发现自己的学问离孔子确实差得太远。学习的层次越高,子贡越觉得孔子的思想浩如烟海、没有尽头。子贡本人后来也说:“夫子之不可及也,犹天之不可阶而升也。”意思就是,他的知识永远不可能达到孔子那样渊博,就好像是登天无路一样。

后来的子贡非常尊重孔子,深受其学的社会公德心影响,大力推奉其学。他的举措有二:一是自身为老师宣传。子贡富甲天下,身居高位,每到一处,就与别人讨论孔子思想,这在无形中增加了别人对儒学的了解;二是为孔子提供游学资助,甚至在险境中“捞人”。

《史记·孔子世家》记载了一个故事:孔子迁居到蔡国三年,楚国派人去聘请孔子。陈国和蔡国的大夫怕孔子被楚国重用后对抗陈蔡两国,就派遣了一些服劳役的犯人在野外把孔子围困起来。孔子和他的弟子们无法动身,粮食也断绝了,随行的弟子饿坏了,没一人能站起来。于是“子贡使楚,楚昭王与师迎孔子,然后得免”。如果没有善辩的子贡为其解围、没有富有的子贡为其提供财力上的支持,孔子周游列国恐怕会更加艰难。

子贡怎么发财的?

旧时,商人们往往称道自己的事业是“陶朱事业,范蠡生涯”,有的商人还在自己的商店门口贴上“生涯宗子贡,贸易效陶朱”这样的春联。在《史记·货殖列传》中,司马迁也将子贡列入先秦著名商人的行列中。那么,子贡是如何经商的,乃至于超越祖辈积累下的财富,达到富可敌国、诸侯国国君“分庭与之抗礼”的程度呢?

子贡能发财,非常重要的原因是他早早把握了市场规律。子贡本人曾说:“有美玉于斯,韫匵而藏诸?求善贾而沽诸?”意思是说,有了美玉,不要老是把它锁在柜子里,若碰到好价钱,就要很快把它卖出去,否则,等到美玉多了,再卖就便宜了。这个经商经验可比西方的供求规律早了上千年。

在经商生涯中,子贡一方面不断践行孔子的“义利”思想,绝不见利忘义,做到“君子爱财,取之有道”。另一方面,子贡也发扬儒家“言必信,行必果”的美德,正如《论语·先行》中记载的,子贡问:“如何做才能成为君子?”孔子说:“先行其言,而后从之。”

子贡离开孔子身边后游走于各国之间,但他始终记得当年孔子的教诲,坚守为富当仁,富而知礼,从不取不义之财,堂堂正正地经营致富,也为儒商留下千古美名。

(综合国家人文历史)