N综合新华网、北京晚报、广州日报、央视

开学伊始,“神兽”归笼。而本周天将迎来一年一度的教师节。“桃李不言,下自成蹊”“师者,所以传道授业解惑也”……自古以来,尊师重教是中华民族的传统美德,今天的《史话》就让我们开启“时空穿越”之旅,看古人如何让“神兽”归笼,感受古人尊师的礼仪和故事。

“老师”一词原来是这么来的

老师是人们对从事教书育人的工作者的统称。“老”字在古代是对某方面富有经验者的尊称;“师”字早见于甲骨文,起初为军队编制单位,后指官名,引申指教师。《史记·孟子荀卿列传》:“田骈之属皆已死齐襄王时,而荀卿最为老师。”意思是田骈等人在齐襄王时都已去世,此时荀卿年最长,是资历最深的老师了。此后,“老”和“师”合称使用。先秦时期师傅、师资、博士、先生等都有老师的含义。

神兽归笼,夫子:心好累?

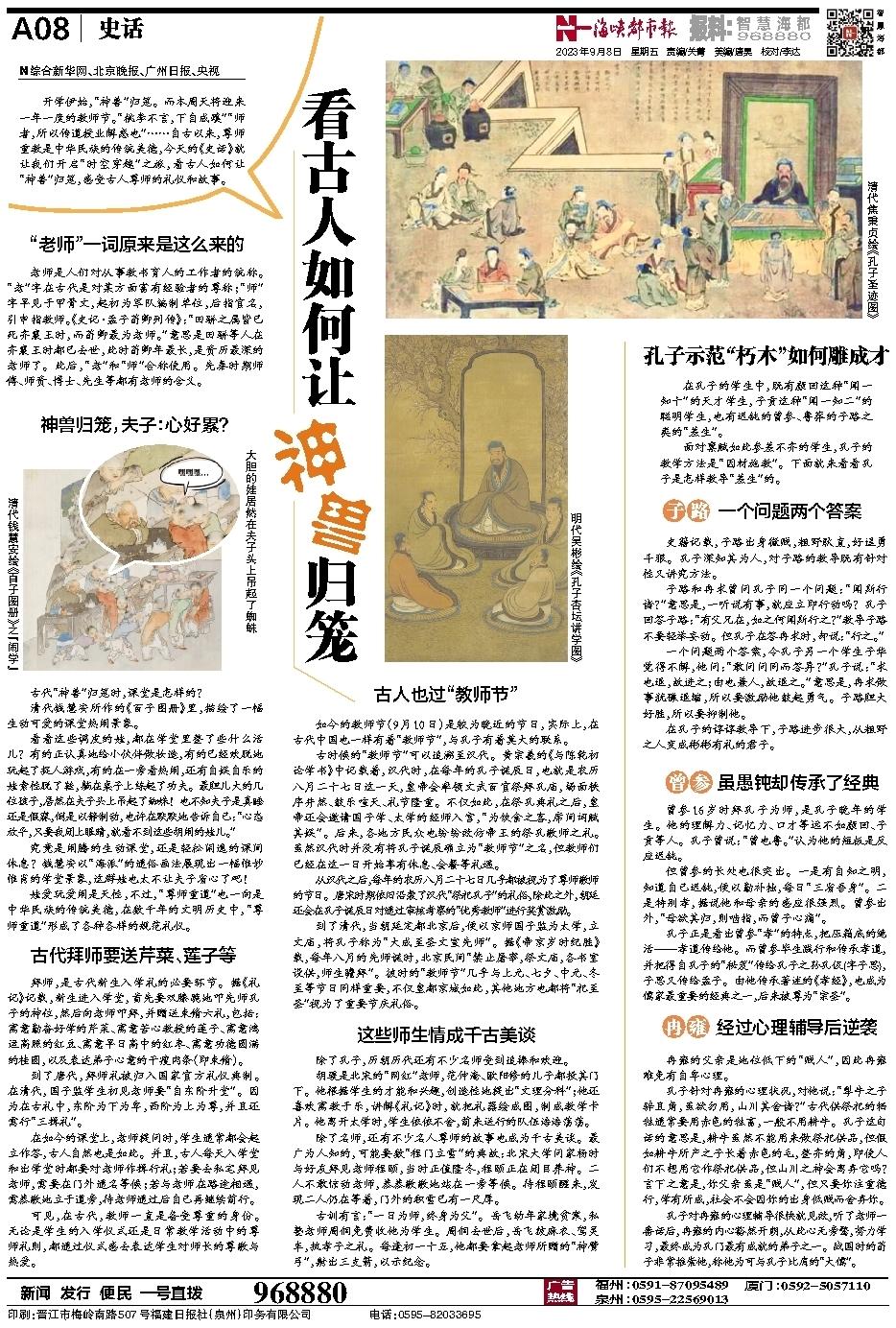

古代“神兽”归笼时,课堂是怎样的?

清代钱慧安所作的《百子图册》里,描绘了一幅生动可爱的课堂热闹景象。

看看这些调皮的娃,都在学堂里整了些什么活儿?有的正认真地给小伙伴做妆造,有的已经欢脱地玩起了捉人游戏,有的在一旁看热闹,还有自娱自乐的娃索性脱了鞋,躺在桌子上练起了功夫。最胆儿大的几位孩子,居然在夫子头上吊起了蜘蛛!也不知夫子是真睡还是假寐,倒是以静制动,也许在默默地告诉自己:“心态放平,只要我闭上眼睛,就看不到这些胡闹的娃儿。”

究竟是闹腾的生动课堂,还是轻松闲逸的课间休息?钱慧安以“海派”的通俗画法展现出一幅惟妙惟肖的学堂景象,这群娃也太不让夫子省心了吧!

娃爱玩爱闹是天性,不过,“尊师重道”也一向是中华民族的传统美德,在数千年的文明历史中,“尊师重道”形成了各种各样的规范礼仪。

古代拜师要送芹菜、莲子等

拜师,是古代新生入学礼的必要环节。据《礼记》记载,新生进入学堂,首先要双膝跪地叩先师孔子的神位,然后向老师叩拜,并赠送束脩六礼,包括:寓意勤奋好学的芹菜、寓意苦心教授的莲子、寓意鸿运高照的红豆、寓意早日高中的红枣、寓意功德圆满的桂圆,以及表达弟子心意的干瘦肉条(即束脩)。

到了唐代,拜师礼被归入国家官方礼仪典制。在清代,国子监学生初见老师要“自东阶升堂”。因为在古礼中,东阶为下为卑,西阶为上为尊,并且还需行“三揖礼”。

在如今的课堂上,老师提问时,学生通常都会起立作答,古人自然也是如此。并且,古人每天入学堂和出学堂时都要对老师作揖行礼;若要去私宅拜见老师,需要在门外通名等候;若与老师在路途相遇,需恭敬地立于道旁,待老师通过后自己再继续前行。

可见,在古代,教师一直是备受尊重的身份。无论是学生的入学仪式还是日常教学活动中的尊师礼则,都通过仪式感去表达学生对师长的尊敬与热爱。

古人也过“教师节”

如今的教师节(9月10日)是较为晚近的节日,实际上,在古代中国也一样有着“教师节”,与孔子有着莫大的联系。

古时候的“教师节”可以追溯至汉代。黄宗羲的《与陈乾初论学书》中记载着,汉代时,在每年的孔子诞辰日,也就是农历八月二十七日这一天,皇帝会率领文武百官祭拜孔庙,场面秩序井然、鼓乐喧天、礼节隆重。不仅如此,在祭孔典礼之后,皇帝还会邀请国子学、太学的经师入宫,“为饮食之客,席间词赋其娱”。后来,各地方民众也纷纷效仿帝王的祭孔敬师之礼。虽然汉代时并没有将孔子诞辰确立为“教师节”之名,但教师们已经在这一日开始享有休息、会餐等礼遇。

从汉代之后,每年的农历八月二十七日几乎都被视为了尊师敬师的节日。唐宋时期依旧沿袭了汉代“祭祀孔子”的礼俗,除此之外,朝廷还会在孔子诞辰日对通过审核考察的“优秀教师”进行奖赏激励。

到了清代,当朝廷定都北京后,便以京师国子监为太学,立文庙,将孔子称为“大成至圣文宣先师”。据《帝京岁时纪胜》载,每年八月的先师诞时,北京民间“禁止屠宰,祭文庙,各书室设供,师生瞻拜”。彼时的“教师节”几乎与上元、七夕、中元、冬至等节日同样重要,不仅皇都京城如此,其他地方也都将“祀至圣”视为了重要节庆礼俗。

这些师生情成千古美谈

除了孔子,历朝历代还有不少名师受到追捧和欢迎。

胡瑗是北宋的“网红”老师,范仲淹、欧阳修的儿子都投其门下。他根据学生的才能和兴趣,创造性地提出“文理分科”;他还喜欢寓教于乐,讲解《礼记》时,就把礼器绘成图,制成教学卡片。他离开太学时,学生依依不舍,前来送行的队伍浩浩荡荡。

除了名师,还有不少名人尊师的故事也成为千古美谈。最广为人知的,可能要数“程门立雪”的典故:北宋大学问家杨时与好友拜见老师程颐,当时正值隆冬,程颐正在闭目养神。二人不敢惊动老师,恭恭敬敬地站在一旁等候。待程颐醒来,发现二人仍在等着,门外的积雪已有一尺厚。

古训有言:“一日为师,终身为父”。岳飞幼年家境贫寒,私塾老师周侗免费收他为学生。周侗去世后,岳飞披麻衣、驾灵车,执孝子之礼。每逢初一十五,他都要拿起老师所赠的“神臂弓”,射出三支箭,以示纪念。

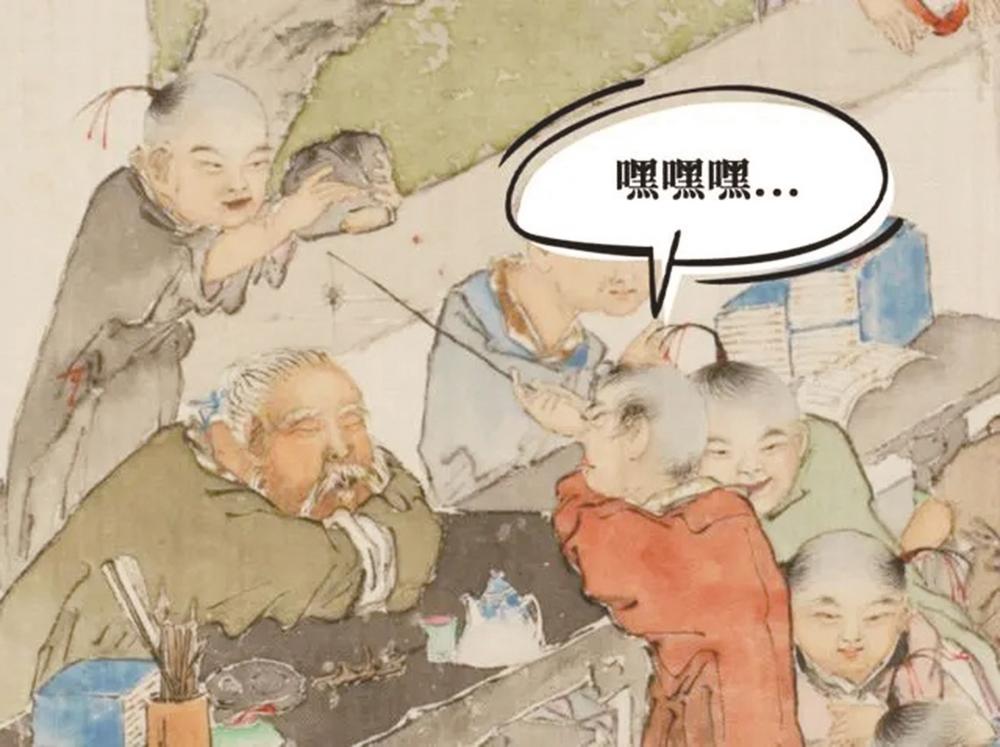

孔子示范“朽木”如何雕成才

在孔子的学生中,既有颜回这种“闻一知十”的天才学生,子贡这种“闻一知二”的聪明学生,也有迟钝的曾参、鲁莽的子路之类的“差生”。

面对禀赋如此参差不齐的学生,孔子的教学方法是“因材施教”。下面就来看看孔子是怎样教导“差生”的。

子路 一个问题两个答案

史籍记载,子路出身微贱,粗野耿直,好逞勇斗狠。孔子深知其为人,对子路的教导既有针对性又讲究方法。

子路和冉求曾问孔子同一个问题:“闻斯行诸?”意思是,一听说有事,就应立即行动吗?孔子回答子路:“有父兄在,如之何闻斯行之?”教导子路不要轻举妄动。但孔子在答冉求时,却说:“行之。”

一个问题两个答案,令孔子另一个学生子华觉得不解,他问:“敢问问同而答异?”孔子说:“求也退,故进之;由也兼人,故退之。”意思是,冉求做事犹豫退缩,所以要激励他鼓起勇气。子路胆大好胜,所以要抑制他。

在孔子的谆谆教导下,子路进步很大,从粗野之人变成彬彬有礼的君子。

曾参 虽愚钝却传承了经典

曾参16岁时拜孔子为师,是孔子晚年的学生。他的理解力、记忆力、口才等远不如颜回、子贡等人。孔子曾说:“曾也鲁。”认为他的短板是反应迟钝。

但曾参的长处也很突出。一是有自知之明,知道自己迟钝,便以勤补拙,每日“三省吾身”。二是特别孝,据说他和母亲的感应很强烈。曾参出外,“母欲其归,则啮指,而曾子心痛”。

孔子正是看出曾参“孝”的特点,把压箱底的绝活——孝道传给他。而曾参毕生践行和传承孝道,并把得自孔子的“秘笈”传给孔子之孙孔伋(字子思),子思又传给孟子。由他传承著述的《孝经》,也成为儒家最重要的经典之一,后来被尊为“宗圣”。

冉雍 经过心理辅导后逆袭

冉雍的父亲是地位低下的“贱人”,因此冉雍难免有自卑心理。

孔子针对冉雍的心理状况,对他说:“犁牛之子骍且角,虽欲勿用,山川其舍诸?”古代供祭祀的牺牲通常要用赤色的牲畜,一般不用耕牛。孔子这句话的意思是,耕牛虽然不能用来做祭祀供品,但假如耕牛所产之子长着赤色的毛,整齐的角,即使人们不想用它作祭祀供品,但山川之神会离弃它吗?言下之意是,你父亲虽是“贱人”,但只要你注重德行,学有所成,社会不会因你的出身低贱而舍弃你。

孔子对冉雍的心理辅导很快就见效,听了老师一番话后,冉雍的内心豁然开朗,从此心无旁骛,努力学习,最终成为孔门最有成就的弟子之一。战国时的荀子非常推崇他,称他为可与孔子比肩的“大儒”。