编前:52岁校长成功考博,与8名学生一同进入北大;为鼓励女儿备考,妈妈重拾课本和女儿一起学习,考研上岸,母女俩考入四川农业大学相同学院;幼年被确诊为先天性脑性瘫痪,但他凭借惊人的毅力,考入清华大学计算机系……随着各高校的陆续开学,一系列励志故事被媒体披露、流传,不同的经历,相同的坚韧、努力,打动千千万万的网友。网友们惊呼,为梦想努力,果然了不起。

52岁校长与学生一同考入北大

日前,在北京大学2023年开学典礼上,52岁的博士新生廖中扬与自己的学生一同上了“开学第一课”。廖中扬是北京一所民办学校的校长,今年他与8名学生一同考入北大,从师生变同窗,携手开启人生新阶段。

伴着绵绵细雨,北大开学典礼如期而至,新生齐聚五四操场,冒雨聆听校长龚旗煌的“开学第一课”。他以“梦想从学习开始”为题,希望新生学以报国,以天下为己任。他寄语新生:心怀家国理想,勤奋耕耘学业,做新时代的奋斗者,让中华民族伟大复兴在青春的奋斗中梦想成真。

“青年要走好自己的路,方能无愧于青春。”听了校长的这句话,台下的本科新生何昱衡连连点头。“我来自生命科学学院,选择专业时,曾有人劝我,说这个专业不好找工作,未来少有‘钱途’。”何昱衡话锋一转:“但我认为,选择一门真正热爱的专业比选择一门只是就业前景好的专业更重要。我热爱生物,我也相信在这条自己选择的路上,我一定会走好、走远,无愧于我的青春!”

哲学系博士新生廖中扬也听得格外认真。廖中扬今年52岁,鬓角已冒出白发。在结束高考的34年后,他重拾梦想,经历重重考核后,成为了北大哲学系一名全日制博士生。“我想完成青年时期进入北大读书的梦想,想让自己和父母都没有遗憾。”

在廖中扬身边,还有8名本科新生,一口一个“廖校长”地呼唤着他。原来,廖中扬是北京一所民办学校的校长,而在开学典礼上遇到曾经的老师,也让学生们倍感亲切。“这是一种很奇妙的缘分!廖校长是我的榜样,他的经历激励我更加努力学习。”本科新生李笑语说。

廖中扬也笑着表示,不仅要和学生们成为互相帮助的同学,还要像家长一样关心、照顾他们,“我想用自身经历告诉他们:学习什么时候都不晚,学习这件事充满了价值!”

(北京日报)

母女考入相同高校相同学院

日前,四川农业大学2023级新生报到,该校园艺学院迎来了两位特殊的新生——一对母女。女儿贺睿是该校园艺学院园艺专业大一新生,妈妈达庆波则是该校园艺学院农艺与种业非全日制研究生。

另外值得一提的是,四川农业大学也是贺睿的爸爸贺光伦的母校,20多年前他毕业于该校同一学院。

爸爸贺光伦是四川农业大学园艺学院果树专业1995级校友,妈妈达庆波是同专业1997级校友,毕业后长期在农业系统从事专业技术工作。贺光伦和达庆波都是泸州人,家乡出产荔枝、龙眼、柑橘等水果,当年他们不约而同选择了果树专业。

在贺睿进入高三紧张的复习备考阶段时,一方面为了鼓励女儿备战高考,一方面也为了继续提升自己的专业知识技能,已经离开校园20多年的达庆波决定重拾课本,和女儿一起全力以赴投入学习备考。“专业课掌握得扎实不是问题,最担心英语。”达庆波说,“忘记了的就向女儿请教。”

填写志愿前,贺睿一家坐在一起讨论过报考专业。从小家庭氛围的耳濡目染让她毫不犹豫选择了园艺专业。

在女儿贺睿记忆中,从小跟着父母看过了许多果园的春华秋实,尝过不少有着科技含量的新品种瓜果蔬菜,也听了不少充满“酸度”“含糖量”“果香浓郁”“果肉细腻”等专业词汇的话题讨论,感到很有趣。

“很开心!很期待!”对于未来的学业,贺睿已经有了很多憧憬和想法。她笑着道:“不知道我以后是不是也能选育出一些新品种什么的。”

当天,报到现场出现更为巧合的一幕:贺光伦还遇见了同样来送孩子就读的同窗老同学王光华,他们惊喜地发现各自的孩子又成了同班同学。

在贺睿报到后不久,她的同班同学王晨宇涵也来了,送他们来的两位父亲竟然是老同学。毕业24年后,他们又在这样的场景下再次重逢。

和贺睿一样,王晨宇涵也是自己选的专业。“我喜欢做能静下来的事,也想和爸爸一样从事脚踏实地有价值的工作。”

(中国青年报)

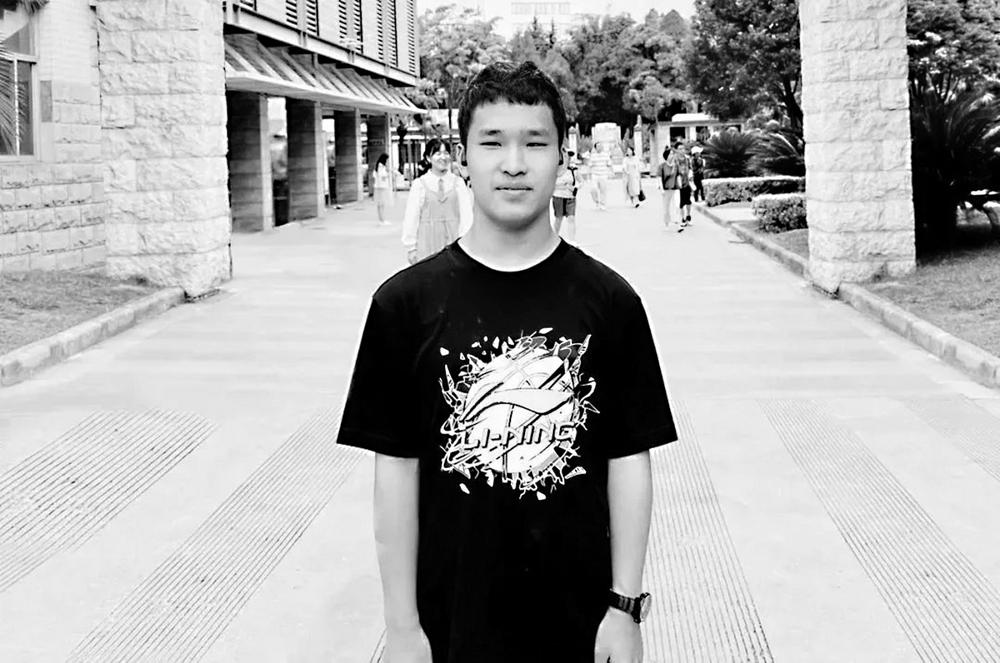

脑瘫男孩

考入清华计算机系

幼年时,赵子康被确诊为先天性脑性瘫痪,导致肢体残疾无法正常行走,但命运的不公并没有将他击垮。他凭借惊人的毅力,从逆境中重生,在今年的高考中,以697分的优异成绩,被清华大学计算机系录取。

赵子康已经记不清,具体是哪一年开始生病的。从幼时起,烙印在他记忆里的,都是父母带他在各大医院奔波求诊的情景。

“这个孩子是脑性瘫痪,将来可能一辈子都无法走路……”赵子康原本是个活泼开朗、爱笑爱闹的小男孩,病魔的煎熬,却让他到了上小学的年纪,仍无法去学校上学。

好在,赵子康的认知意识和手部力量都是正常的。为了圆他的读书梦,到了小学三年级时,父母把他送到学校,但为了康复训练,他不得不只上半天课。被命运“抛弃”过的孩子,更懂得学习机会来之不易。他无比珍惜那半天的时光,努力从课堂上汲取着知识的甘露。

而为了尽可能地站起来走路,赵子康每天都坚持做数百次的康复训练动作,抬腿、伸腿、踢腿、放腿……父母是赵子康最坚强最温暖的后盾,爱的力量,让他一点点地消化了负面情绪,5米,10米,20米,100米,500米……虽然每个步子都踉踉跄跄,但他终于能走路了。

初中时,赵子康对清华有了“一种模糊的神往”。那时他每天都还要花费很多时间在康复训练上,考上清华对他而言有点遥不可及,高中以后,他的考试成绩经常名列前茅,而这背后是他付出了比常人更多的勤奋。

“妈妈经常早上6点多,就把我送到学校了,晚上在家学习到11点,雷打不动。”即使体力无法坚持上晚自习,赵子康依然坚持在家中保持跟同学们一样的复习节奏。

今年6月25日,赵子康查询到自己的高考成绩是697分,在填报志愿的时候,他坚定地选择了清华大学。

拿到录取通知书那天,妈妈眼含热泪地说:“这么久的努力终于有了回报!”而爸爸发布了一条朋友圈,附文:“人生最值得骄傲的时刻!”那一天,全家人都激动地落泪了……

如今,赵子康已在清华园开始学习生活。对于未来四年的大学生活,赵子康充满期待:“计算机是一门充满魅力的学科,我希望用所学的计算机知识,来探索这个美好的世界,在清华园体验更加丰富多元的人生,将来为国家和社会的发展,尽一份自己的微薄力量。”

这位自强不息的少年,愿你在大学校园开启更加丰富的人生。

(人民日报)