N海都记者 宋晖 吴雪薇 文/图

暑期档电影《长安三万里》掀起一股唐诗热,而文物界的“长安三万里”是什么呢?一周后,在福建博物院,或许你能寻到答案。

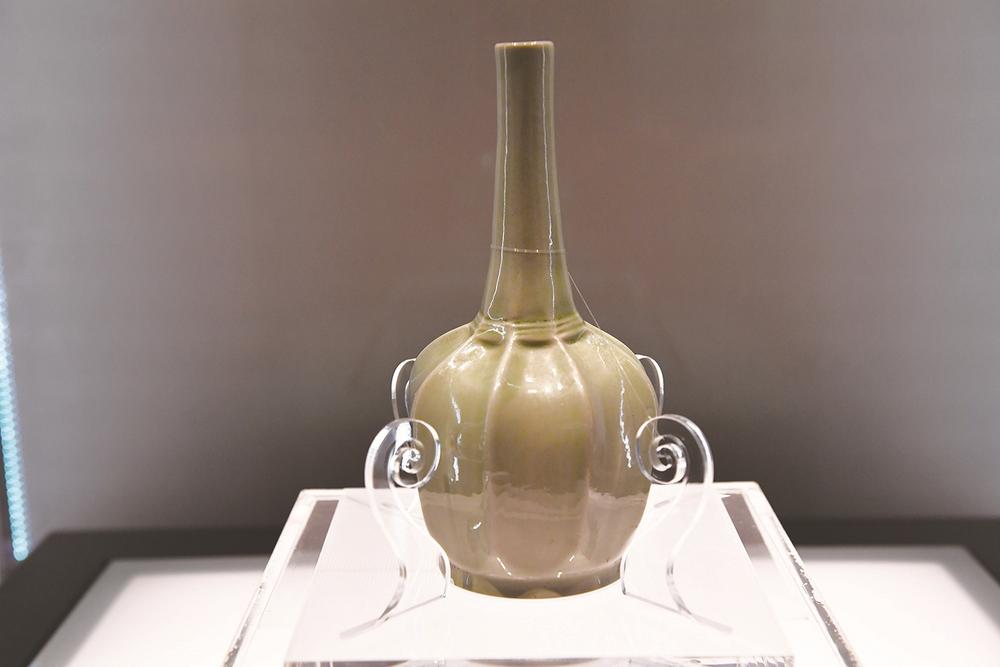

9月22日,“大唐盛世 法门珍宝——唐代文物精品特展”将在福建博物院开展。世界上最精美、层数最多的珍贵宝函,千年前大唐皇室虔诚供奉的宝器,各类唐宫御用器具,乾隆皇帝遍寻不得的“千峰翠色”唐代秘色瓷等,众多珍宝将在特展上集中亮相。

此次特展由福建省文物局指导,福建博物院、法门寺博物馆主办,陕西怡宇文化传媒有限公司承办,海峡都市报为此次特展的独家协办媒体。近日,海都记者来到陕西扶风法门寺博物馆,探访即将来闽的盛唐珍宝。

法门寺地宫一开

便是“半个盛唐”

据法门寺博物馆文博专家权飞主任介绍,据文献记载,古印度阿育王分舍利84000份,于全世界进行供养,其中有19枚舍利传入了中国。但由于战乱变迁等原因,大部分佛塔与舍利消失在历史的长河中,只有法门寺塔得以保存。

作为皇家寺院,法门寺在唐代专供皇家使用,在唐朝200余年中一直延续着供养舍利的习俗:地宫每30年一开启,将舍利迎往长安或洛阳供养。自唐高宗李治起,唐朝6次奉迎舍利供养。

每逢迎奉舍利,上自皇族,下至士民百姓都会参与,自法门寺到长安,信徒跪拜的队伍绵延300里。人们献上珍贵的财物,表示自己的虔诚。因此可以说,法门寺是因舍利而置塔,因塔而建寺。公元874年,唐王朝完成最后一次供奉后,佛指舍利连同数千件唐皇室稀世珍宝一同被封入地宫。

1981年,陕西省宝鸡市扶风县一夜暴雨后,坐落于此的法门寺佛塔坍塌。1986年经国家文物部门批准,决定重修佛塔,1987年在清理塔基时,考古工作人员意外在塔基下发现了法门寺地宫。地宫大门打开,2499件大唐皇室重宝簇拥着沉寂了1100多年的佛指舍利重现世间,大唐盛世气象万千的物质文明和精神文明震惊了世界。

作为中国百年百大考古发现之一、20世纪中国十大考古发现之一,法门寺地宫是世界上已发现的年代最久、规模最大、等级最高的佛塔地宫,2004年被联合国教科文组织评为“世界第九大奇迹”。

唐代文物大集结

市民将大饱眼福

如今,惊艳世人的法门寺唐代宫廷珍宝即将来到福州。

此次特展中,除了可以见到法门寺文物之外,观众们还可以看到来自宝鸡青铜器博物院、宝鸡市陈仓区博物馆、宝鸡市凤翔区博物馆、麟游县博物馆、洛阳博物馆、昭陵博物馆、镇江博物馆馆藏的众多唐代文物。

此次特展共展出127组152件文物,其中一级文物达58件,让市民在家门口就可以一览大唐风华。

特展中,还有法门寺博物馆送来的象首金刚铜熏炉、鎏金双蛾团花纹银香囊、八瓣团花纹蓝色琉璃盘、八棱净水秘色瓷瓶等珍贵文物。

记者要特别剧透的是,观展者可以看见盛放佛指舍利的五件宝函,其中三件宝函为“禁止出国(境)展览文物”,可谓“国宝中的国宝”。

□特展关键词

宝函

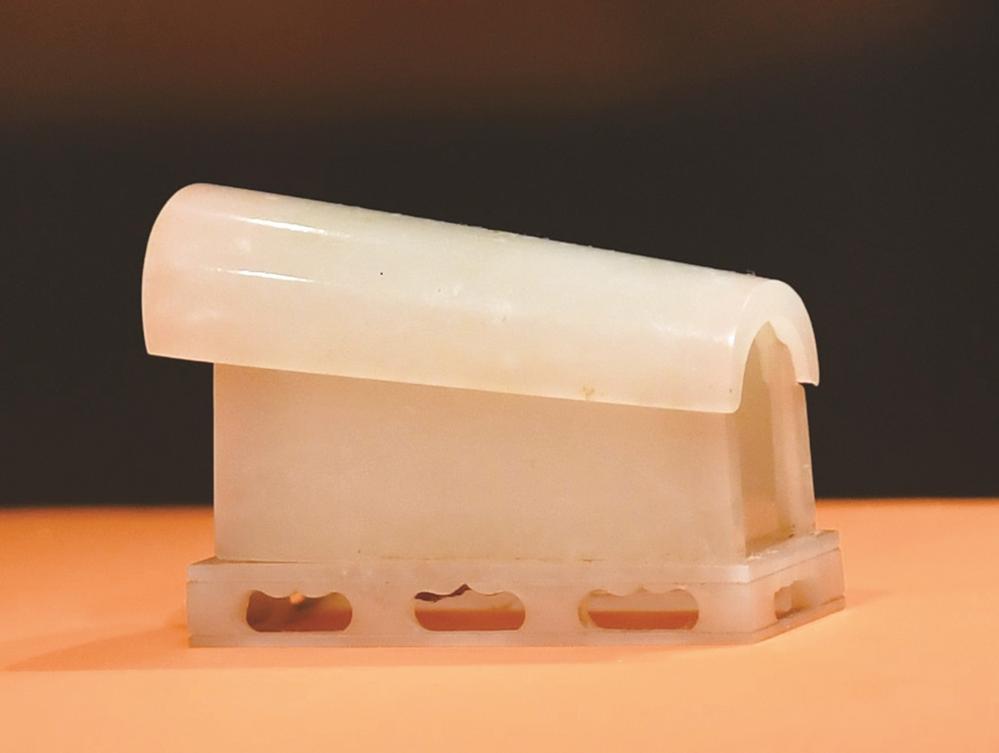

自东汉以来,法门寺因安置佛祖释迦牟尼指骨舍利成为佛教圣地。1987年出土了四枚舍利,根据专家鉴定和器物上的铭文记载,得知其中一枚为“灵骨”,释迦牟尼真身佛指舍利,也称金骨,是佛教世界至高无上的圣物;其余三枚为“影骨”,是佛家为了保护真身舍利和提供给人们供养而特制的影射之骨,同样也是佛界灵物。

出土时的四枚舍利分别安置于地宫四个系列的宝函内,并辅以香料,象征佛教世界的香域宝地。

宝函以八重宝函、五重宝函为极致,装饰华丽,佛义精深,极尽舍利供养之神圣与庄严。2002年国家文物局发布的《首批禁止出国(境)展览文物目录》中,八重宝函以其独特的历史和艺术价值位列首批禁止出国(境)展览文物。