N国家人文历史

中国国家博物馆

中国作为世界上第一个使用纸币的国家,早在宋代便出现了最早的纸币——“交子”。而元代更是世界上最早以统一的纸币作为基本货币制度的国家。目前世界上现存最早的纸币实物,便是元世祖忽必烈执政的中统元年发行的“中统元宝交钞”。

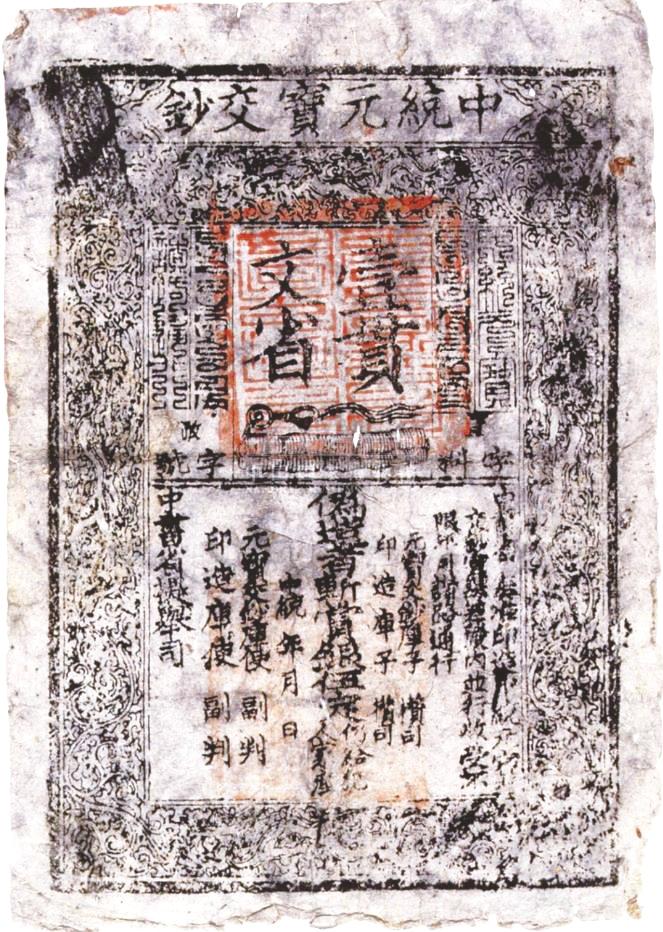

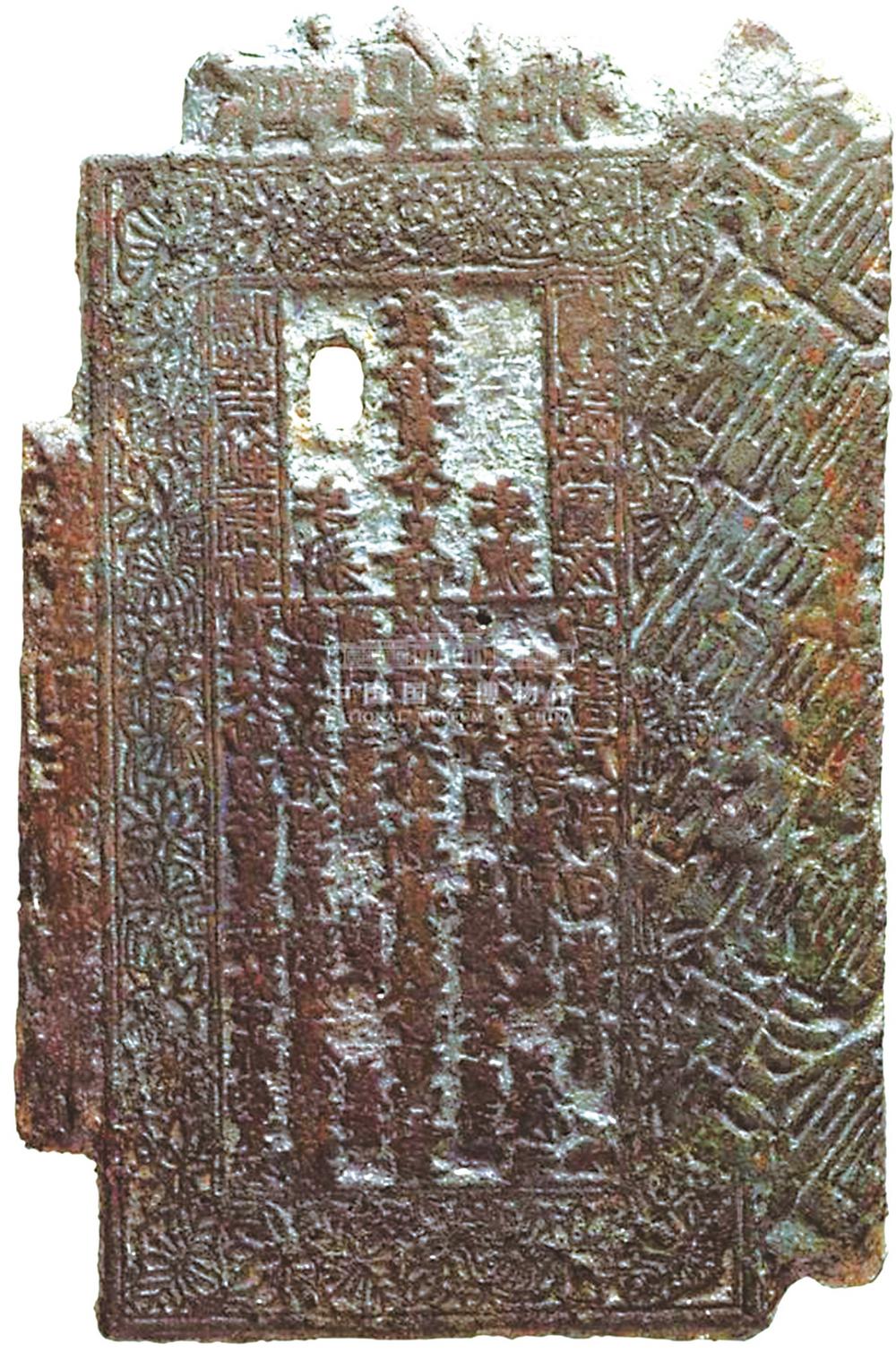

这张中统元宝交钞长164毫米,宽93毫米,使用桑麻皮等原材料制作成造钞专用纸,颜色发灰、质地较薄,具有柔韧性。上方横印“中统元宝交钞”字样,下方为缠枝花纹边框。看到这张“钞票”,我们不禁要问,在元代,纸币是如何流通的?它的出现又给经济生活带来了哪些便利?

元代为什么要发行纸币?

元代之所以会发行纸币,很大程度是受其所征服的金国的影响。随着耶律楚材等原本效忠于金的职业官吏改投门庭,他们在金的纸币制度的基础上加以改进,给蒙古人制定了以纸币为主的货币制度。早在忽必烈称帝之前,蒙古就曾在华北地区至少三次发行过纸币。

这个时期发行的纸币,主要是出于军事战争与财政支用的需要,蒙古辖属的地方汉人世侯势力及蒙古领主为了经营地方,试图印行纸钞来促进商品流通、获取财利。元宪宗三年,领主忽必烈在京兆地区立交钞提举司印造交钞“以佐经用”。这一时期,各道多发行地方性纸钞,限于特定区域流通,两三年一换,货币分割状态明显,如王恽所说:“各所领发行纸币,交易买卖,纸币皆不出所领。”

为了改变这种货币割据的局面,地方世侯率先出台相关措施,以河北真定路兵总管史楫于宪宗元年所立“银钞相权”法最为重要。所谓“银钞相权”,指的是由于蒙古沉重的包税银负担,故元代官员史楫奏请以实物来折银,并减少实物、白银的数额。这个方法很快取得了明显的效果。至宪宗末年,真定行用的银钞在燕、赵、唐、邓等地区流通的数额已有8000余贯,可见当时白银发挥了重要作用。值得一提的是,蒙古帝国时期这些地方行用的纸钞大多依托丝、银为本。

从蒙古帝国形成至元建立前这段时期,中国北方地区货币的流通格局呈现多样性和复杂性:赋税折征银确立了白银的某种法偿地位,铜钱虽在流通却日渐消退,呈现银进钱退之局面。局部地区丝绢恢复了货币地位。同时,依托斡脱信用或实物基准出现了三种地方性的纸币:一是依托斡脱信用的交钞;二是以丝为本的纸钞;三是兑付金银、行“银钞相权”的真定钞。

金以来,华北地区的铜钱以及铜料严重不足,铸钱成本巨大。作为称量货币的白银,主要于上层流通,底层民众难有机会接触到。白银价值高,使用时又需要称重验色,完全不适合百姓的日常小额交易。印造纸币的成本低廉,便于操作,且民众也已普遍接受;同时也便于收兑华北地区各个割据势力所发行的纸币,实现货币统一。

因此,忽必烈在称帝当年便颁旨印造纸币。在此后不及一百年的历史中,元廷曾先后发行过四种纸币,它们分别是:忽必烈即位后发行的“中统元宝交钞”(简称“中统钞”)和“至元通行宝钞”(简称“至元钞”);武宗时期发行的“至大银钞”,时间非常短暂;最后一次是顺帝时期发行的“至正通行宝钞”(简称“至正钞”)。

其中,最初由王文统主持发行的中统钞最为重要。王文统很受忽必烈赏识,被任命为中书平章政事,实际负责政务。王文统认真总结了金发行纸币的经验教训,提出了发行中统钞应该遵循的原则,大致有五条:一是中统钞没有时间和地域限制,可以在境内各处长期使用;二是各路原来发行的旧钞,限期尽数收换,不再流通;三是各种赋税,都收中统钞;四是以银作钞本,可以随时兑换白银;五是印钞只限于流通,不许挪作他用。

元代纸钞曾影响世界

元代纸币制度在意大利旅行家马可·波罗的游记中有详细记载。虽然马可·波罗的书被认为“掺杂了待证实的事实”,但书中很多生动的细节可以与正史印证,尤其是关于纸币的部分,甚至从时间点来看,欧洲正是在马可·波罗的书之后才出现纸币雏形。

整个元代都以中统元宝交钞为主,各种支付和计算均以之为准。元时来华外商与外宾,看到仅一张纸钞可以购得各种商品,与金银无异,都深感奇特新鲜。元代纸钞不仅通行于中原,也通行于边疆各少数民族地区,今西藏、新疆、云南、东北各地无不流通。对此,不仅有古代文献可证,还有许多有关元代的出土经济文物可证。

中统钞更是由于政权信誉强,流通领域更加广泛,扩展到当时的印度、朝鲜、日本、越南等邻近国家。这些国家纷纷与元代纸钞建立了兑换比率关系,中统钞和本地货币均定有一定比值,作为现金使用,畅通无阻。在东南亚许多地区,直到明代仍有流通。可见,元纸币在当时的国际商业交往中已成为通用货币。当时的波斯伊利汗国在公元1294年乞合都汗时采用中国钞法,纸钞的形制也完全模仿中国,甚至连上面的文字都印上了汉字“钞”字。此类情况在亚洲各国家、地区中出现过,足见其世界影响之大。

重启金属货币是元代亡国根源之一

经济繁荣,发行纸币;经济继续繁荣,滥发纸币,纸币开始贬值;继续滥发纸币,经济没落,王朝灭亡,纸币退出。这几乎是宋、金、元三代货币发行的循环特征。随着海外扩张以及国内靡费,明末清初思想家顾炎武曾感叹元代赏赐金银之数为历代最多(其中白银数量超过黄金)。

元代钞票好景不长,最开始币值稳定,甚至在各地设立平准行用库,贮备金、银、丝等准备金作为钞本,纸币可以兑换。随着元代中后期时局混乱,钞票准备金集中回收至京城,但民间其实无法兑换,钞票仍走向无本发行,滥发局面并未改善。自元武宗海山执政以来,元代便出现纸币发行猛增、不断贬值的情况。以后历代大量印钞,给元顺帝妥懽帖睦尔政权造成了巨大的压力,再加上伪钞横行,钞法已经败坏不堪。

随着钞票的贬值,银开始在中国繁茂,不仅多数钞票以银作为票面价值,本位也多与金银挂钩,民间用银亦广泛。元廷最终在14世纪宣布停止发行至大钞,并且取消了对黄金白银的禁令。

有趣的是,重新启用金属货币也被视为元代亡国的根源之一。因为据说设立之初,忽必烈曾和刘秉忠讨论过国家的货币制度。刘秉忠以阴阳玄学的角度提出:“钱用于阳,楮用于阴。华夏,阳明之区;沙漠,幽阴之域。今陛下龙兴朔漠,若临中夏。宜用楮币。俾子孙世守之,若用钱,四海且将不靖。”

所谓“楮”,原意是制造桑皮纸和宣纸的落叶乔木,在这里用来指代纸币。忽必烈接受了刘秉忠的建议,一度在元代统一采用纸币作为流通货币。但到了元灭亡的元顺帝时期却不得不发行金属货币,最终导致亡国。因此,后世对刘秉忠这一建议的评价是:“此虽术数谶纬之学,然验之于今,果如所言。”但客观地说,元最终的经济崩溃,正是源于大量地超发纸币以及失败的货币改革。

如今,作为世界上留存最早的纸币“中统元宝交钞”,早已远离它流通的年代。它静静地陈列在民族文化宫“铸牢中华民族共同体意识文物古籍展”中,仿佛在为我们讲述元代纸币如何在世界货币制度史上发挥重要作用、如何促进世界货币的变革。“中统元宝交钞”已成为中华民族共同历史的载体,见证了中华民族共同体意识如何在漫长岁月中越铸越牢。