在《三国演义》中,诸葛亮兵出乌戈,七擒孟获。此“乌戈国”据言有“藤甲军”,“其藤生于山涧之中,盘于石壁之上;国人采取,浸于油中,半年方取出晒之;晒干复浸,凡十余遍,却才造成铠甲;穿在身上,渡江不沉,经水不湿,刀箭皆不能入”。对战时,蜀军箭弩难以穿透盔甲,最后还是诸葛亮以诱敌深入之法,于盘蛇谷火烧破之。

虽然这是明代的罗贯中在小说中虚构的情节,但藤编作为我国传统手工技艺,如今依旧活跃在我们的生活中。从战争甲具到居家日常,这根生于中华大地的青藤,是如何攀爬过祖先的手心,蔓延于泱泱千年时光的?

织藤为笠、以藤为甲

藤编,我国古老编织技法的一种,主要以各类藤本植物为原材料。因藤条柔韧、具有弹性且中心多孔,相比于竹编、木编等其他材料的编织品,藤编产品要更轻便、透气且有弹性。

我国藤编历史悠久,早在陕西西安半坡遗址出土的陶器器物上,就能发现编织物留下的印记。春秋战国时期的楚国地区铜绿山古矿井中,出土了多件藤篓,且在矿井两壁背板后发现有藤编的“蓆”,用以封闭井道。可见当时的古人已熟练掌握了编织技术,并在生产、生活中有针对性地对藤加以利用。

虽然藤编对藤的种类没有特定的要求,但所使用的藤蔓必须足够长且有韧劲,而这类藤本植物大多生长在湿热地区,因此在很长一段时间里,藤编制品都只出现在有关南方地区的记载里。而在古代,南方多是少数民族聚居地,这些藤编物便也多少带上些“异族色彩”。

《北史》记载,当时的流求国(今中国台湾及琉球群岛区域),“所居曰波罗檀洞,堑栅三重,环以流水,树棘为藩”,即住在山洞里,营地周围有流水,以树木和荆棘为藩篱。这里的人们还会“织藤为笠,饰以毛羽”,也就是用藤编帽子,用羽毛装饰。在《旧唐书》《新唐书》中,又记位于今天越南地区的小国“林邑国”,这个国家的军队“以藤为甲,以竹为弓,乘象而战”,用藤编织成铠甲,用竹子做弓箭,乘着大象作战。

是不是觉得这些描写很眼熟?是的,罗贯中在《三国演义》中写的“七擒孟获”,只是出于《三国志》裴松之注引《汉晋春秋》中一段极简短的记载:亮至南中,所在战捷。闻孟获者,为夷、汉所服,募生致之。既得,使观于营阵之间,问曰:“此军何如?”获对曰:“向者不知虚实,故败。今蒙赐观看营阵,若只如此,即定易胜耳。”亮笑,纵使更战,七纵七擒,而亮犹遣获。

而此间诸如“火烧藤甲兵”的情节,其实都出自罗贯中个人的想象。或许《北史》中住在山洞、以流水护卫住所的流求国,以及《旧唐书》和《新唐书》中“以藤为甲”的林邑国,正是罗贯中笔下“其洞无宇舍,皆居土穴之内”“又有桃叶恶水”,还有三万藤甲精兵的“乌戈国”的原型。

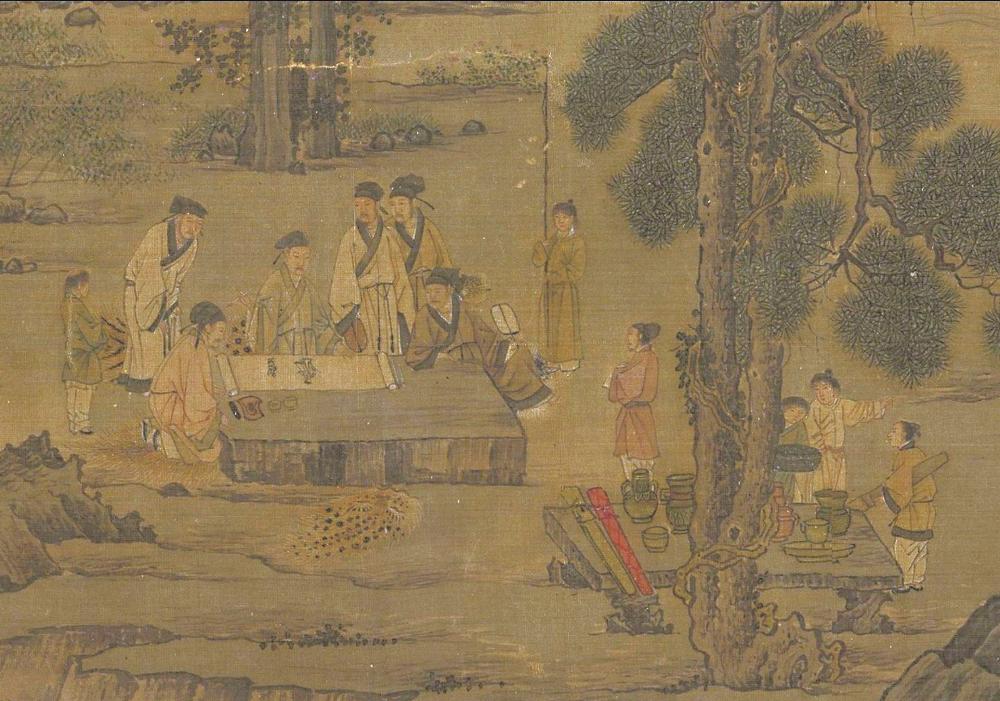

藤器颇受皇家、贵族偏爱

在唐代,史册可见的藤编物品极大丰富起来。据《新唐书》地理志的记载,岭南道广州南海郡、宾州岭方郡、循州海丰郡等地都有藤编制品进贡。其中广州南海郡进贡的是“藤簟”,也就是藤席;循州海丰郡和振州延德郡进贡的是“五色藤盘”;宾州岭方郡、象州象郡等地进贡的则是“藤器”,可见当时藤编物的种类要更多样。

虽然藤编物的产地依旧是当时尚属偏远的地区,但藤编物早已走进唐代贵族生活。武则天及唐中宗时期的宰相韦嗣立,在得到唐中宗的封爵和为住所赐名后,便进献“木杯、藤盘数十物”,以做承领圣恩的回报。如此重要的场合,“藤盘”却赫然在列,足见藤器已是一种贵族生活中常见的奢侈品了。

到了宋代,藤编物甚至成为皇家礼仪中的一部分。《宋史·仪卫志》中,便记有一种叫“驾头”的帝王出行仪仗。这是一种礼节性坐具,又名“宝床”,主体由香木制成,但坐面部分需要“用藤织云龙,四围错采,绘走龙形”,不仅要用藤编织坐面,还要有精美的龙纹和丰富的色彩,足以见得宋代的藤编技艺已发展到极高的水平。

除了“驾头”以外,帝王舆驾中还出现了一种“藤舆”,即用藤编织的轿子。在《北史》中尚属少数民族服饰的藤编帽子,走进了宋代士民的生活。旧时已有的貂蝉冠和幞头,在宋时都以藤编织成骨架穿戴,真可谓人人“织藤为笠”。不过,后来人们发现只需以漆处理就可使幞头牢固,因此藤幞头逐渐废弃,而以铁代替做必要的支撑了。

藤器不仅在宋朝地位显要,同时期的辽政权同样对藤器有独特的偏爱。《辽史》记载的皇家仪仗中,有一“四望车”,需织藤为油壁。大约也是知晓辽皇帝对藤器的重视,宋末童贯出使辽时,便投其所好地搜刮了“两浙髹藤之具”,辽天祚帝果然满意。新罗向辽的进贡记录中,也有“藤造器物五十事”,足见当时藤编工艺之精。

明清时期,藤编制品更加多样。藤编坐面和床面几乎成为坐具和床具的标配,一些精致的藤编物,也被作为生活用品和摆件使用。清初,陕西地区的民间藤编作坊便已有良好的发展。从地理位置看,陕西相较于云贵、闽粤等传统的藤编产区纬度较高,气候也不够湿热,但汉中地处陕西南部,深居秦岭、巴山山脉环抱之中,气候湿润、山高林密,有非常丰富的藤本类植物资源,具有得天独厚的发展藤编的条件。随着各地经济交流的频繁,藤编技艺终于跨越千山万水,自四川、湖北一路北上,来到这一地区生根发芽。

传承千百年

编织家的回忆

传统的汉中藤编材料主要以秦岭常见的过山藤、大青藤等为主,辅以竹、木,用以制作骨架。随着经济全球化的发展,产自东南亚地区,产量更高、透气性更好的大型黄藤逐渐成为藤编的首选。这些远道而来的黄藤虽非汉中地区“原住民”,却经由汉中藤编艺人的妙手,重塑成符合当地所需的一筐一椅、一篮一屉,无声融入千家万户的生产生活中。

汉中藤编工艺复杂,技法精湛。以汉中南郑地区的藤编为例,光是编法就有100余种,一件藤编物的完成需要经过36道工序。单是藤条的处理就有选料、打藤(平整藤面,削去节疤)、拣藤、洗藤、晒藤、拗藤、拉藤(刨藤)、削藤、漂白、染色等十余道工序,编织完成后,还需由专人对藤编物进行打磨和上漆,保证藤器的表面光滑、持久耐用。如是繁复的工艺之下,才能产出一件藤编制品。这不仅考验编织匠人的技艺,更是人手与藤条间的相互配合,是人与自然的交感与共通。

串编、缠扣、盘结编花……千回百折间,独一无二的纹路缠绕出返璞归真之美。2021年,历经千年传承的汉中藤编被列入第五批国家级非物质文化遗产保护名录。鞋柜、茶几、床……藤编品在人们现代化的家中不仅没有消失,反而带着一股复古风潮,为更多中国人继续编织着家的回忆。

(综合国家人文历史、新华社、中国网)