N新华社 科技日报

据美国航天局网站消息,美国“毅力”号火星车搭载的制氧设备近日完成在火星上最后一次制氧实验,相关技术被验证是能为未来登陆火星的宇航员提供氧气和返程火箭推进剂的可行技术。

美国航天局介绍,自登陆火星以来,该设备已完成16次制氧实验,总共成功产生了122克氧气。该设备的表现表明从火星大气层中提取氧气是可行的。氧气可供未来到达火星的宇航员呼吸,也可用作火箭推进剂。开发能够让人类利用月球和火星资源的技术,对于在月球建立长期居住基地、创造强劲的月球经济,以及支持人类首次火星探测活动至关重要。

国际宇航联合会空间运输委员会副主席杨宇光对记者表示:“利用上述方法在火星大规模制造氧气仍面临不少困难。此外,人类要想在火星上生存,除氧气外,还需要解决很多问题。”

制氧实验完成

新进展新希望

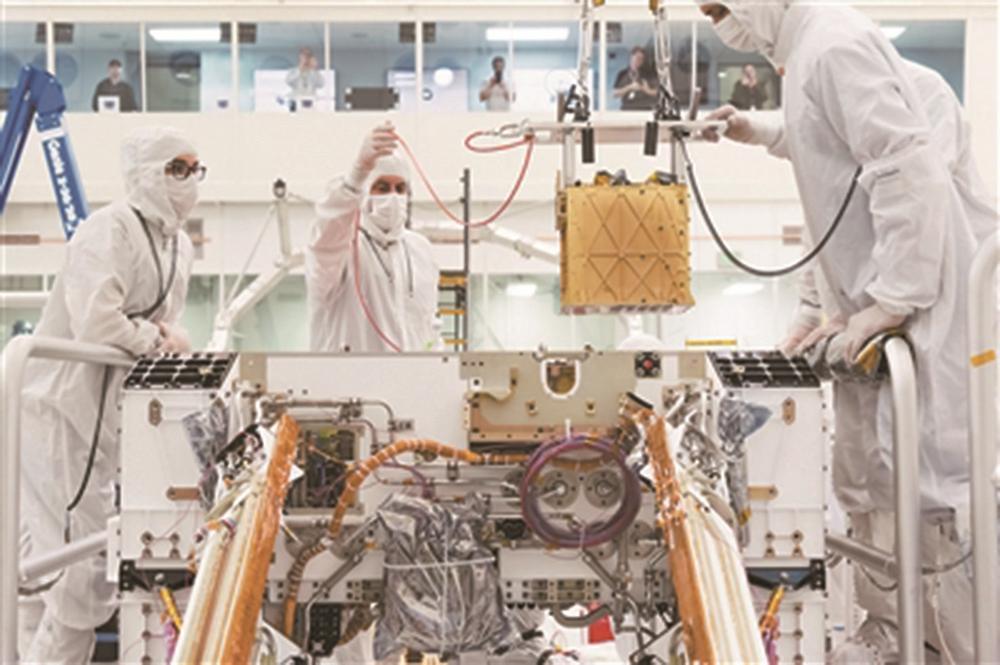

这台名为“火星氧气就地资源利用实验(MOXIE)”的设备是一个微波炉大小的装置,随“毅力”号火星车于2021年登陆火星。其工作原理是通过电化学过程产生氧气分子,即从火星稀薄的大气中提取二氧化碳,从二氧化碳分子中分离出氧原子,最终生成氧气。系统通过分析气流,可以测算出制氧量和氧气纯度。

美国航天局介绍,自登陆火星以来,该设备已完成16次制氧实验,总共成功产生了122克氧气,相当于一只小狗呼吸10小时所需氧气量。在最高效情况下,该设备每小时能够产生12克纯度不低于98%的氧气,这个制氧量是美国航天局最初设定目标的两倍。8月7日,该设备在第16次制氧实验中产生了9.8克氧气,足够一名宇航员呼吸3个小时。这些进展给科学家们带来了希望:人类有朝一日或许可以在这个不适宜居住的星球上生存。

美国航天局相关任务负责人克尔泰什说,相关设备和技术能够就地取材,将火星当地资源转化为未来空间探索任务所需的产品,通过在现实条件下验证这项技术,我们距离让宇航员在火星“以当地资源为生”又近了一步。

据介绍,美国航天局在MOXIE任务后的下一步计划是研发在制氧外还包括液化和储存氧气等功能的系统。

可供人类呼吸

也是火箭燃料

杨宇光说:“这样的制氧系统用途广泛,除供宇航员呼吸外,还可以作为火箭推进剂的来源,对未来的火星探索任务大有裨益。”

未来的宇航员可以依靠在火星表面找到的材料生存,而不是将大量氧气从地球带到火星。这一概念被称为原位资源利用,目前也已经成为热门研究领域。

MOXIE首席研究员、美国麻省理工学院的赫奇特表示,下一步,他们并不打算创建MOXIE 2.0,而是计划制造一个全尺寸系统,包括一个像MOXIE这样的氧气生成器,以及液化和储存氧气的设施。

赫奇特也希望看到其他技术在火星上发挥作用。他表示,美国航天局必须决定哪些东西需要在火星上进行验证,这个名单上有很多技术,但他很高兴MOXIE是第一个。

火星规模制氧

仍是“海市蜃楼”

杨宇光指出:“MOXIE首次展示了有助人类在火星上生存和离开的技术,但在火星上大规模制氧仍面临不少困难。”

他进一步解释说,首先是环境适应性问题。火星的环境非常恶劣,温度很低,平均温度约为-62℃。其次,火星的大气层非常稀薄,而火星没有磁场的保护,因此火星表面所受辐射的剂量和强度非常高,可能会对设备的性能产生一定的影响。此外,火星距离地球非常遥远,将物体送往火星极其困难,目前只有中国和美国成功完成,且成本非常高昂。如果想大规模生产氧气,将相关设施送往火星需要付出极大的代价。除非人类拥有能够低成本向火星运送物资的技术,否则,在火星上大规模制造氧气目前来讲还只是“海市蜃楼”。

尽管能在火星制造出可供人呼吸的氧气,但人类想要在火星上生存,仍要应对很多挑战。美国趣味科学网站稍早时间报道中指出,除了上述提到的火星非常寒冷,火星上的气压非常低,也会给在其上生活的人带来极大的健康威胁。而且,人类还需要考虑前往火星旅行所导致的骨骼密度极端损失的问题。

“人类在火星上生存面临的问题很多,尤其是火星没有一个全球性的保护性的磁场,各种辐射可以直达火星表面,给人类健康带来极端不利的影响。”杨宇光强调。

“人类登陆火星,对火星开展深入研究,可以更好地了解太阳系的历史和地球未来的命运。同时,人类也可以利用火星上的各种物资资源,进一步向太阳系深处进发。”杨宇光表示,“火星制氧实验的成功让人类朝着这个方向迈出了坚实的一步。”

□链接

火星北部曾经存在海洋

今年5月,记者从中国地质大学(武汉)获悉,该校地球科学学院肖龙教授领衔的联合研究团队,通过综合分析“祝融号”火星车搭载的多光谱相机获取的科学数据,首次在火星表面发现海洋沉积岩的岩石学证据,证明了火星北部曾经存在海洋。

目前的火星缺乏流水与生命痕迹,但数十亿年前的火星环境或许大不相同。过去的研究已证明,早期火星曾存在大量液态水,并通过地貌分析和数值模拟提出过古海洋假说,但是缺少探测数据的支持。因此,火星北部平原是否存在过海洋一直存在争议。

“我们查看火星车车载相机传回的照片,发现这些裸露的岩石发育层理构造,显著不同于火星表面常见的火山岩,也不同于风沙沉积形成的层理构造,这些层理知识指示的双向水流特点,与地球滨—浅海环境中的低能潮汐流一致。”肖龙补充解释,研究中识别的底形和沉积构造还具有支持其为流水沉积而不是风成沉积的证据。

本研究中的观测结果成为支持火星北部平原古海洋存在的直接性原位探测证据。“祝融号”着陆点的位置也表明,观察到的沉积构造可能形成于北部平原古海洋的海退过程中。

□点击

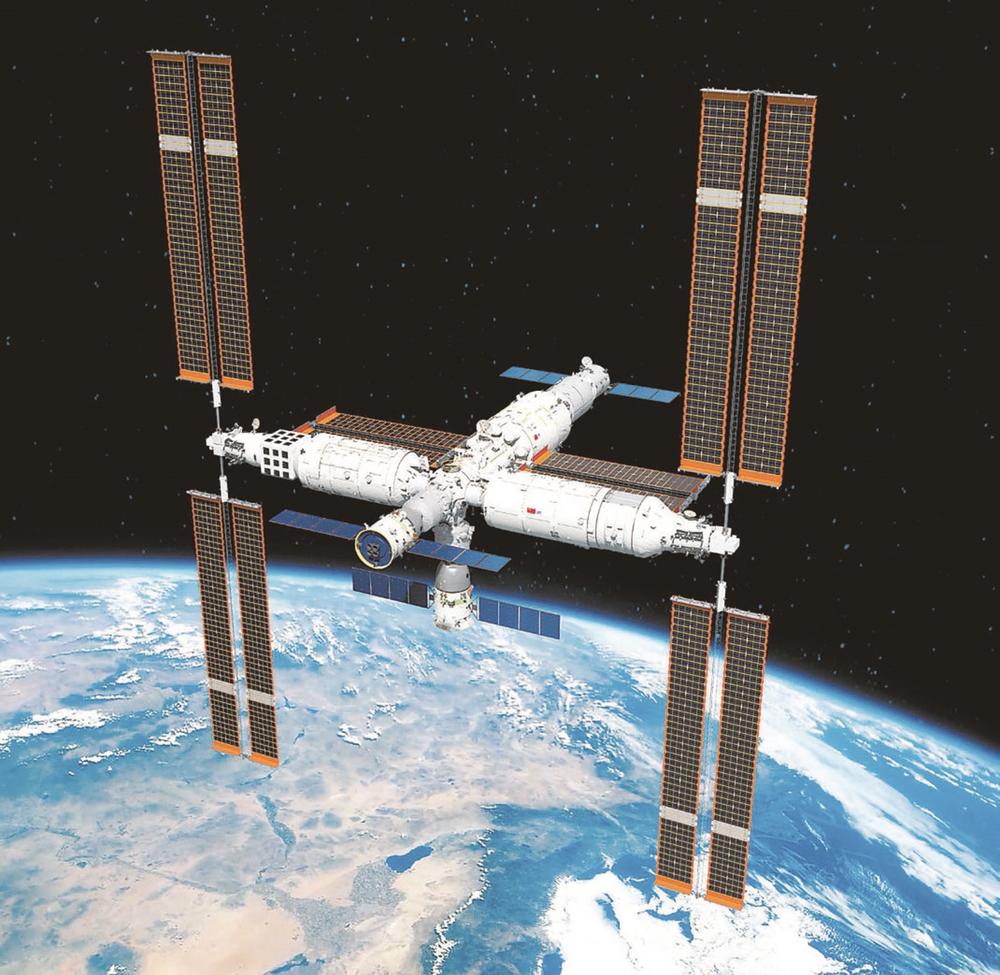

中国空间站

氧气资源100%再生

在今年4月召开的第三届全国载人航天环境控制与生命保障技术大会上,记者了解到,我国载人航天环控生保系统已实现由“补给式”向“再生式”根本转换,空间站氧气资源100%再生,水资源闭合度提升到95%以上,每年减少上行补给6吨,主要技术指标达到世界领先水平。

环控生保系统是在太空密闭环境中为航天员创造一个基本的生活条件和适宜的工作环境,保障航天员身体健康和生命安全,被誉为航天员的生命“保护伞”。

中国航天员中心是我国唯一从事载人航天器环境控制与生命保障系统研制的科研单位。据中心环控生保工程室主任卞强介绍,55年来,他们成功研发载人航天器三代环控生保系统,圆满完成神舟飞船、“飞天”舱外航天服以及空间站三舱组合体等环控生保产品研制任务。特别是空间站任务启动以来,他们相继攻克电解制氧、二氧化碳去除、微量有害气体去除和水处理、尿处理等技术难题,实现环控生保系统成功由“补给式”向“再生式”根本转换,为我国空间站建设作出了贡献。

“目前,中国空间站环控生保六大再生系统稳定运行,空间站氧气资源100%再生,水资源闭合度提升到95%以上,每年减少上行补给6吨,主要技术指标达到世界领先水平。”卞强说。