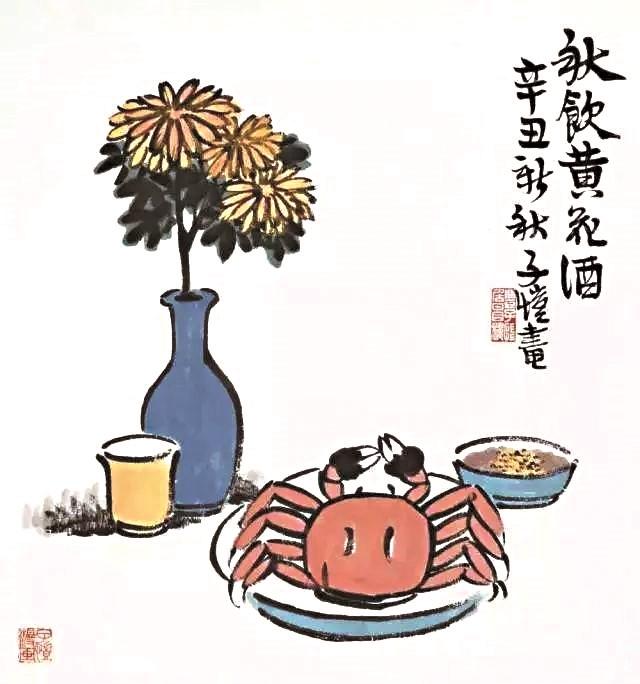

“秋风起,蟹脚痒。”金秋时节,正是螃蟹最肥美的时候。

鲁迅先生曾说过:“第一个吃螃蟹的人是很令人佩服的,不是勇士谁敢去吃它呢?”的确,螃蟹看起来比较凶恶且难以食用。那么,中国古代到底谁是“第一个吃螃蟹的人”呢?在几千年的漫长食蟹史里,古人又是如何将螃蟹进化成为一种可口的食材?文人墨客诗词里的螃蟹,又是一种怎样的存在?

今天的《史话》就从延续数千年的这份风雅趣味里,来看看古代吃货的“修养”。

初尝滋味 第一批吃蟹的人

人类最早接触的蟹当为海蟹,在《山海经》中,是一种生活在海中的神秘生物:“姑射国在海中,属列姑射,西南山环之,大蟹在海中。”而其得名亦与此有关,《尔雅·翼》中解释“蟹”字来源时,同样注意到了螃蟹的生活习性与大海潮汐之间的关系:“以随潮而解甲也。”可见,海蟹很早便进入了初民的视野,成为他们密切关注的对象。

到了祭祀仪式相对完备的周代,沿海地区俨然有了吃蟹的先例,海蟹甚至因为稀缺,成为祭祀用的珍馐。郑玄在为《周礼·天官·厄人》作注时称:“谓四时所为膳食,若荆州之酢鱼,青州之蟹胥,虽非常物,进之孝也。”“胥”的意思是剁碎加酱料煮熟食用,海蟹虽然奢侈,但到底腥气过重,在当时调料与烹饪方法都还比较简单的情况下,人们还不能掌握去腥烹调的精髓,因此往往是将其作为蟹酱来吃。

汉时,人们食蟹的方式仍然是制作成肉酱,但技法上与周代相比更为成熟。汉代人多将蟹制成蟹酱或蟹齑(jī,细、碎的意思)食用:“蟹胥,取蟹藏之,使骨肉解之,胥胥然也。蟹齑,去其筐,熟捣之,令如齑也。”

但与皇室贵胄频频食用螃蟹相左的是,这一时期的典籍却很少有夸赞蟹肉味美的话语,多为细致交代食用场合,尽言地位之尊赫与用度之豪奢。可见,当时食蟹的妙处未必在于“其味”,很可能在于“其位”,作为一种稀有难得的食材,能够食蟹本身表明的是一种身份与地位。

“螃蟹第一代言人” 非他莫属

螃蟹正式成为古人眼中的时髦珍馐,需要等到一个人的出生,他就是东晋的毕卓。他以一己之力推动螃蟹变身“文艺范”,成为古代当之无愧的“螃蟹第一代言人”。

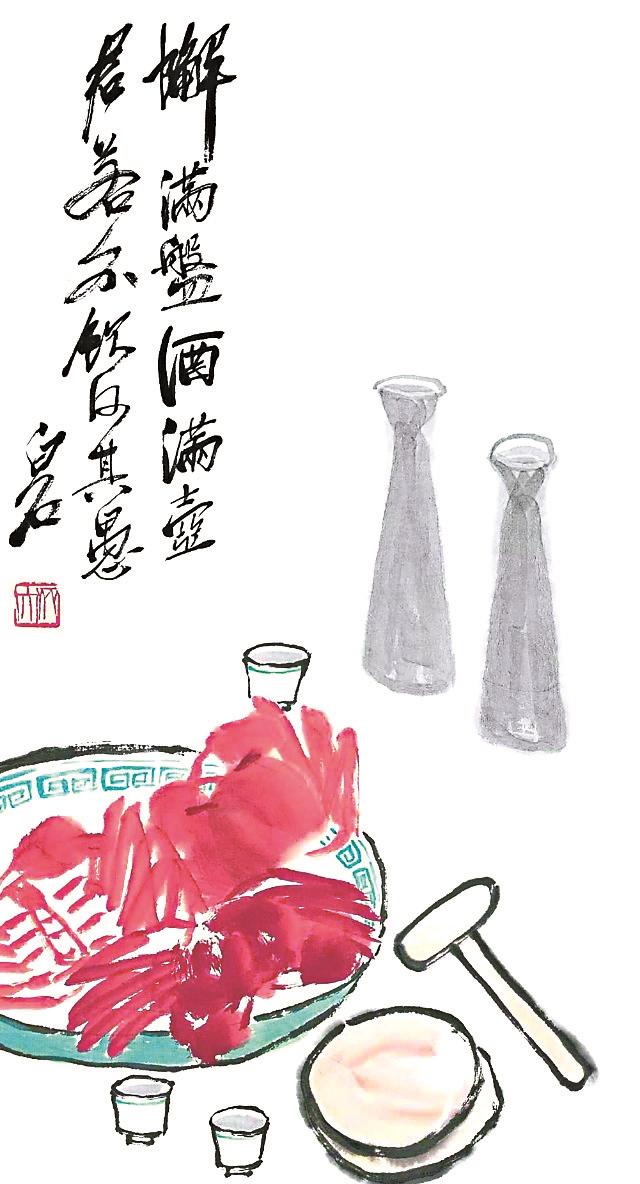

毕卓平生有两大爱好,一好饮酒,二好吃蟹,在任职吏部郎的时候,还干过醉酒后去百姓酒瓮中偷酒被抓的荒唐事。而他之所以成为螃蟹代言人,主要是因为南朝刘义庆《世说新语》里的一条记载——毕茂世(即毕卓)云:“一手持蟹螯,一手持酒杯,拍浮酒池中,便足了一生。”

看看,一手拿蟹腿,一手拿酒杯,喝一口酒,吃一口蟹,多么独特的姿势,多么深刻的人生感悟!由此,螃蟹配酒一举成为后世人眼中潇洒风流的经典象征,引起了很多文人墨客的模仿。

毕卓一代言就是1700年,后世的文人雅士,只要想表达畅快诗酒尽兴娱情,模仿毕卓的“一手蟹螯,一手酒杯”就是必备的基本操作。

毕卓的后世粉丝中不乏超级大咖,比如李白。李白有四首《月下独酌》诗流传于世,其中一首就写道:“蟹螯即金液,糟丘是蓬莱,且须饮美酒,乘月醉高台。”这里的“金液”指的是美酒,蟹螯搭配美酒,美上加美,醉眼蒙眬中,李白感觉自己仿佛走进了蓬莱仙境。

“一手蟹螯,一手酒杯”发展到后来又有了更明确的动作要领——左手拿蟹,右手举杯。比如南宋人辛弃疾在《水调歌头·再用韵答李子永》一词中说:“断吾生,左持蟹,右持杯。买山自种云树,山下斸烟莱”,抒写了作者失意愤世的情怀。

大诗人陆游也是吃蟹高手,《病愈》诗中云:“蟹肥旋擘馋涎堕,酒渌初倾老眼明。”身体稍有好转的陆游持螯把酒,刚动手掰开蟹壳,口水就淌了下来,接着喝一口酒,顿时感觉昏花的老眼也亮了起来。是真爱粉没错了。

螃蟹没吃上 闹出了笑话

历史上因为吃螃蟹而出圈的名人挺多,但东晋名臣蔡谟在吃螃蟹这件事上有点冤。

据《世说新语》载,蔡馍渡江的时候,见到彭蜞,特别兴奋。他想起自己曾经在书中看到过一句:“蟹有八足,加以二螯。”于是蔡馍高高兴兴地把这个他坚信是螃蟹的生物抓来煮了吃,却没想到,在吃完没多久后,就开始上吐下泻。这个时候,蔡馍才意识到:这压根不是螃蟹!

后来,东晋名士谢尚听说了这件事,立马补刀:“卿读《尔雅》不熟,几为《劝学》死!”意思是蔡馍没有将《尔雅》读熟,但却差点被《劝学》害死。因为蔡馍只读到了《劝学》里的“蟹二鳌八足”,却没读到《尔雅》中的“螖蠌(huá zé),小者蟧”,即彭蜞也,似蟹而小。于是,蔡馍成为历史上唯一一个没吃上螃蟹,却因螃蟹出了名的人。看来,读书还是得精。

吃蟹界“骨灰级”大咖 “以蟹为命”

随着螃蟹产业的发展,古人在吃螃蟹方面越来越精细,唐宋时期出现了多种多样的烹饪蟹肉的方法,比较流行的吃法有糖蟹、糟蟹等,比如宋代苏舜钦《小酌》“霜柑糖蟹新醅美,醉觉人生万事非”,经霜的芦柑、糖腌的螃蟹、新酿的美酒,诗人觉得有了这些美味,人生就都满足了。

此外在两宋时期诞生了大批的螃蟹菜品,比如风行的炒蟹、渫蟹、酒蟹、赤蟹、白蟹、五味酒酱蟹、酒泼蟹等。

到了清代,吃蟹界又横空出世了一位骨灰级大咖——李渔。据李渔所著《闲情偶寄》中记载,他对螃蟹的爱简直到了“以蟹为命”的地步。每年,当螃蟹未出时,他就开始存钱,称之为“买命钱”。到了蟹上市日起,每晚必吃,从不间断一日,而且常常一顿吃上二三十个。螃蟹下市了怎么办?人家早就打算好了,用家里的两个大瓮倒上绍兴花雕酒,腌制醉蟹。等上市鲜蟹吃尽,先取瓮中醉蟹过瘾,而后腌蟹的酒也不会浪费,称为“蟹酿”,一直喝到来年螃蟹上市。

吃蟹工具曾有六十四件

食客得看“说明书”

虽是内蕴精华,然则蟹壳实在太硬,蟹肉又细碎难取,兀自低着头“撕咬”姿态,实在有伤文雅之态,于是有那胆大心细之人,发明了“蟹八件”。自此,吃蟹便焕然一新,成了赏心乐事的风雅,连李渔都忍不住赞道:“美食不如美器。”

据记载,最先发明食蟹工具的是明代一个叫做漕书的人,只是他的目的是为了咬食方便,因此只创制了锤、刀、钳三件工具来对付蟹壳,后在此规模上不断改进,终于形成了一套兼有垫、敲、劈、叉、剪、夹、剔、盛等多种功能的完整吃蟹工具,俗称“蟹八件”(小方桌、腰圆锤、长柄斧、长柄叉、圆头剪、镊子、钎子、小匙),后来又发展为十件、十二件,鼎盛时期,甚至有六十四件之多,将器物之精细发挥到了极致。

因六十多件器物的操作过于复杂,以至于开动之前,食客们不得不先看一眼“说明书”,在后世的传闻中,漕书于是顺势开设了“培训班”,专门教授人们用“蟹八件”享用螃蟹之道。只是,这样的风雅,也只有那些个富贵闲人才得空细细咂摸吧!普通人吃蟹,仍以直接上手剖食为主流。

宋代泉州吃货 创意菜谱“蟹酿橙”

那么,古代福建人是如何吃蟹的?南宋泉州籍的林洪,在他的吃货秘籍《山家清供》里给出了答案。

林洪认为,蟹的烹饪应以清淡为主,只要酒、醋、葱、芹简单搭配即可,否则易喧宾夺主。

如今福建人吃蟹,大多以清蒸为主,一碟子拌好的酱料蘸取调味,很有几分宋人遗风。不过,如今我们吃蟹,大多已经忘记了当年林洪最推崇的调味料——橙。按林洪的说法,“但以橙醋”,便可以激发螃蟹的天然味道,滋味美得无可比拟。他提供的创意菜谱“蟹酿橙”,便以橙为烹蟹的容器:将橙子截去顶部,剜去橙瓤,留下少许橙汁,然后将肥美的蟹膏肉填入掏空的橙子之中,然后盖上之前截去的橙顶,放入蒸锅之中,再加酒、醋、水蒸熟后,蘸以醋、盐即可食用。

之所以选取蟹肉与橙子的结合,是因为当时宋人吃蟹常常以橙汁调味,因为橙味不但能够去腥,还会与蟹味汇合出一种别样的鲜味。宋人评价这种“蟹酿橙”说,这一道菜就可以让人品尝出新酒、菊花、香橙、螃蟹诸种味道。

(综合北京晚报、北京青年报、扬子晚报、国家人文历史)