近日,关于拼音字母“o”的读音问题,引起广泛关注和讨论。有网友发现,自己记忆中“o”读“窝”,但是现在的老师都读成“喔”。

如今的小孩子从咿呀学语开始,就要通过汉语拼音识字。可是你知道吗,在中国古代是没有拼音的,在长达几千年的文明里,古人是如何“识字”的?拼音是何时出现的,这些熟悉的字母到底经历了怎样的演变?今天的《史话》就来聊一聊拼音的前世今生。

热点事件

窝?喔?欧?

拼音“O”到底咋念

近年来,随着“80后”“90后”的孩子开始上学,家长们发现老师教的拼音读法和自己当初学习的内容完全不一样了:原先的拼音“o”读“窝”,现在却要读成“喔”。

9月27日,有人在山东省教育厅网站“留言咨询”栏目中,提出了自己的疑问:现在的小学生语文“a o e”中间这个“o”为啥读“ao”?

9月28日,山东省教育厅内设机构——省语言文字工作委员会办公室对该问题进行了回复:根据汉语拼音方案,单韵母“o”可以参考“喔”的发音。同时,回答者还提醒,“喔”是多音字,可以通过百度搜索“喔”,点击第二个拼音“ō”听一下发音。

针对此事,记者采访了山东师范大学语言学及应用语言学专业教授邵燕梅。她表示,根据《汉语拼音方案》的规定,“o”是单元音韵母,发音时舌头的位置和嘴唇的形状都不能发生变化。她介绍,“喔”在《现代汉语词典》中有两个音:一个是等同于“噢”,读“ō”,另一个是“形容公鸡叫的声音”,读“wō”。显然,作为“公鸡叫的声音”的“喔”是个复元音韵母(复韵母)“uo”,而不是单元音韵母(单韵母)“o”。

邵燕梅说,为什么有很多人认为《汉语拼音方案》中的“o”读音是“uo”呢?原因应该有两个:一个是《汉语拼音方案》中“o”标记的汉字是“喔”,这种情况就导致汉语拼音教学把“wō”(uo)音误认为是“o”;另一个原因则是在教学中长期以来所形成的“习非成是”(对某些错误事情习惯了,反以为本来就是对的)。

关于“o”的读音问题,此前一直有探讨。据北京市教委此前发布的消息,在现行的教育过程中,绝大部分老师都教孩子“o”读“欧”。教育部语言文字信息管理司工作人员表示,这个问题他们经常接到家长和老师的来电咨询。目前,学界对于“o”的读音也一直有争论,没有一个特别统一的共识。而现在教学中老师的读音,是根据教育主管部门每年下发的教学标准来设定的,目前的标准就是认定“o”为单元音,发音念“欧”。

史海钩沉

拼音出现以前 古人怎么注音?

拼音是近百年才出现的。那么,在拼音出现以前,古人是怎么注音的?

周朝时,朝廷官员们发现,无论是战争、进贡,抑或是其他,不少时候都会因为语言不通而造成许多问题。所以,他们创造出了一种全国通用的普通话——雅言。

在汉朝时,中国人还没发明汉语拼音,朝廷为了推广统一的官话,发明了三种学习雅言的读法,第一种叫“读若”,第二种叫“直音”,第三种叫“反切”。

“读若”法,即找一个读音相似的字来给原字注音,比如“珣,读若宣”。然而,这种方法只求近似,所标的音也不是十分准确。

真正的注音方法是从“直音”法开始的。所谓“直音”法,就是用一个同音字来注音。如“诞,音但”,“中,音忠”。但有些字无同音字或同音字较为冷僻,就往往注不出来。而且这适合已经会读一些字的人,对于满口方言的人基本没用。

而“反切”法就很像是我们现在的拼音,它是将两个字组合起来表示一个字的读音,一个表示声,一个表示韵,比如《广韵》中有这样的记载:“缓,胡管切”。就是取“胡”字的声(h),取“管”的韵和调(uan,三声),然后拼合成(huan=h+uan)。

后来,唐代僧人守温在分析汉语声母、韵母和声调的基础上,取“见、溪、群、凝、端、透、定、泥”等汉字为声母。

再之后,学者们又编制了韵书,模仿守温之法,用特定的汉字为韵母。比如,用“东冬钟江”来表示“东韵”的韵母,这相当于汉语拼音中的“ong”。

由此,反切法益为精密,成为最通行的注音法。然而,反切法使用起来也有不便之处。

比如,同一个声母或韵母可以用几个、十几个甚至几十个汉字表示,如用“t”作声母的字,就有“同、徒、贪、叹……”等,这样,用作反切的字不能划一,掌握起来非常繁难。

中国人首套拼音方案 创自一名福建青年

反切读音法在中国兴盛了近2000年。而把汉字改成拼音化文字的探索也从未间断。

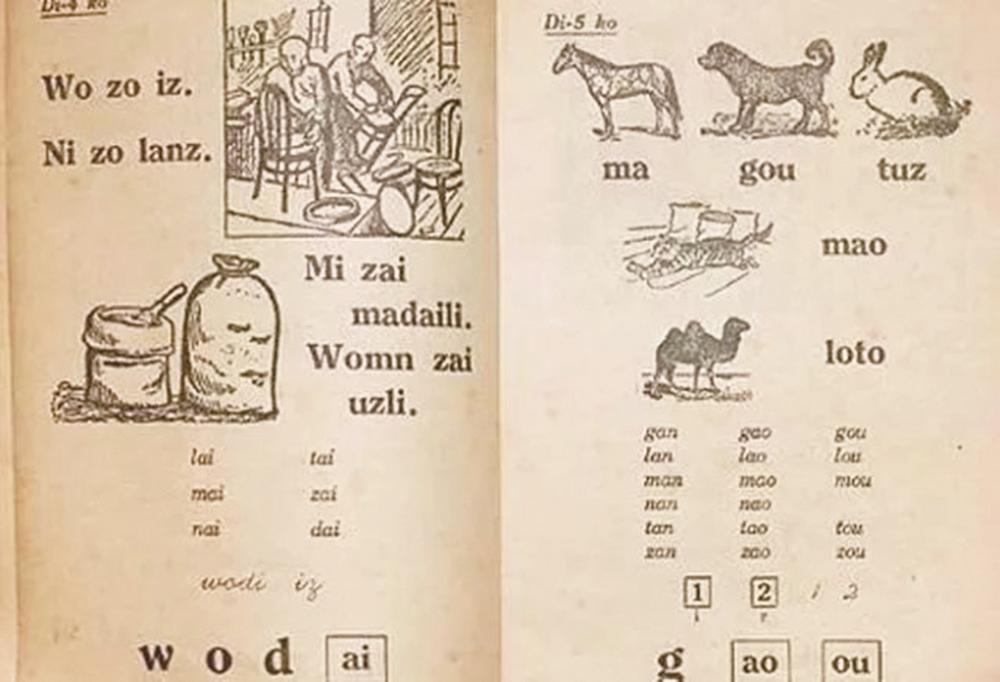

1892年,一个名叫卢戆章的福建青年,经过十年的努力,写成了一本名为《一目了然初阶》的书。这是第一套由中国人自己制订的汉语拼音方案,卢戆章把它称为“切音新字”,“用拉丁字母及其变体来拼厦门音,声韵双拼,左右横写,声母在右,韵母在左,另加鼻音符号和声调符号”。但当他把这套方案提交给清政府后,却遭到了众人的嘲笑。

1913年2月25日,北洋政府教育部“读音统一会”在北平召开,此次大会的宗旨明确:审定国音,采定字母。五年后,这次会议确定的“标准国音”与注音字母由教育部正式公布。

不过,由于自身的缺陷,这套官方字母方案从未得到学界的一致认可。

此后,又陆续诞生了许多方案,其中以黎锦熙、赵元任等人的国语罗马字和瞿秋白、吴玉章等人的北方拉丁化新文字影响最大。但这些拼音方案也都存在着缺陷。

汉语拼音65年 从扫盲工具到文化桥梁

新中国成立初期,国家的文盲数在80%以上,为了加速扫盲,中央考虑要加强汉字的教学,推广普通话。1949年10月10日,吴玉章、黎锦熙等人倡导成立“中国文字改革协会”。当时,制订汉语拼音方案成为亟待解决的问题。

1955年10月,全国文字改革会议召开,并提出了几年来的研究成果——《汉语拼音方案》。当时参与制订方案的,都是中国顶级的语言学家。

1956年初,中国文字改革委员会发布了《汉语拼音方案(草案)》。又经过两年的审定、修正,在1958年2月的全国人大会议上,《汉语拼音方案》得到正式批准。

《汉语拼音方案》采用世界上最通用的拉丁字母,笔画简单,构形清楚,利于连写,阅读和书写都非常方便,使用26个字母的组合并标注声调,就能够对汉语语音作准确的注音。

1958年秋季入学的小学生,成为中国第一批学习汉语拼音的人。

《汉语拼音方案》公布以后,当时全国的扫盲工作都上了一个新台阶。一个文盲通过学习15到20个小时就能够掌握汉语拼音,而且100个小时就能够识字1500个。

如今,汉语拼音经过65年的发展,其功能已经远远超出最初的设想。今年是共建“一带一路”倡议提出十周年,随着“一带一路”的发展,汉语拼音更加广泛地应用于对外汉语教学,成为国际文化桥梁。

(综合央视、北京日报、北京晚报、牛城晚报、文史博览)