第三届“一带一路”国际合作高峰论坛于10月17日至18日在北京举行,主题为“高质量共建‘一带一路’,携手实现共同发展繁荣”。

“一带一路”是“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的简称。谈及“丝绸之路”,人们会想到遥远的古丝绸之路。2100多年前,张骞带领一支百余人的驼队,一步一脚印踏出的小路,如今已经通达四方,成为一条走向繁荣美好的路。

今天的《史话》一起来穿越千年,探寻古代丝绸之路。

2100多年前 一次艰难的外交之旅

从长安出发,沿天水郡、金城郡、武威郡、张掖郡、酒泉郡、敦煌郡等郡县,过玉门关,经车师、尉犁、龟兹、疏勒等地,最终到达大月氏蓝氏城……在新疆维吾尔自治区博物馆内的一张古代中国地图上,一条西行路线格外醒目,这便是享誉中外的古丝绸之路。

2100多年前,一次艰难的外交之旅,开启了繁华的丝绸之路。

公元前138年,一位叫张骞的年轻人受汉武帝派遣,率领百人西汉使团,从长安向西,向目的地大月氏出发。

这个旅程非常危险。当时西北方通道都在匈奴手中,要寻找大月氏,必须穿过匈奴领土。匈奴怎么会同意汉使穿过国境呢?但张骞没有别的选择。他带着一百多名属下,从陇西离开汉境,偷偷进入匈奴领土。从那以后,他就和汉朝失去了联系。

张骞果然被匈奴扣留了。张骞在匈奴一待就是十来年,还娶了匈奴媳妇,生了孩子。就在匈奴人放松警惕之后,有一天,张骞忽然带着几个昔日手下向西逃亡,目的地依旧是大月氏。

历经十几年艰辛 张骞“凿空西域”

经过千辛万苦,张骞终于抵达了目的地。

大月氏当年被匈奴人赶出故土,辗转迁徙,在张骞到来的时候刚占领了大夏王国。不过,此时的大月氏似乎对与汉王朝合作犹豫不定。张骞在那儿停留了一年多,始终得不到准确答复,只能离开大月氏,回国复命。

从张骞出发到他返回长安,已经过去13年。一百多人跟着张骞前往西方,回来的只有张骞和堂邑父。但他们并没有失败,相反,这是汉朝历史上最伟大的一次外交活动。

这趟破冰之旅带回了西域各国的风土信息,中原与西域第一次联通起来。

公元前121年,汉朝军队驻扎在河西走廊,断匈奴右臂,为汉朝打开了通往西域的大门。两年后,张骞第二次出使西域,这次再也没有匈奴人能抓捕他了。张骞带着三百多名随员、数量巨大的财物,来到了乌孙,又派出副使前往大宛、康居、月氏、大夏等国。这次出使标志着汉朝和西域的外交联系正式确立。司马迁称之为“凿空西域”,所谓“凿空”,也就是开通大道之意。

数百年后,彼时联通的路越走越宽,唐朝尽享丝路便利,万国衣冠会长安。

当时,以跨国商贸为基础的丝绸之路上,流通着钱币、金银器皿、玻璃器、瓷器等精美器物。而通过对外交流,唐代科学技术也传播到海外,比如,中国先进的造纸技术在唐代开始传入日本等地。

此后,无论朝代如何更迭,丝绸之路依然活跃在历史上,把一个个遥远的国家缀结为一个互通互联的世界。

戈壁滩中没有导航 古人如何确定方向

严苛的自然环境、落后的交通工具,张骞是如何在这条满是危险的道路上“凿空西域”?

“古时生产力还不发达,人们主要还是依山建镇、逐水而居。张骞在出使西域的过程中,除了靠向导引路外,基本上是沿着这些古代城镇与河流走向前进的,这也是他所率领的使团在路上不会迷途的重要原因之一。”敦煌研究院学术委员会委员孙晓峰说。

茫茫戈壁滩,在西行的路上举目望去,除了沙土便是荒漠。古人在前行过程中,如何确定前进的方向?

“夫乘舟而惑者,不知东西,见斗极则寤矣。”西汉刘安编撰的《淮南子》中的这段内容,说的便是人们在旅途中迷路,利用北极星便能找到方向的故事。在古时,经过长年累月的观察积累,观察星象、分辨太阳位置等方法,成为古人在长途远行过程中的导航方式之一。

海上丝绸之路的福建印记

中国自古就是海洋大国,拥有一万八千公里的漫长海岸线和辽阔的海域。当张骞一路西行开辟丝路时,同时代的古代中国人船行海上,探索出一条通向外部世界的海上丝绸之路。

历史上,福建是海上丝绸之路的重要起点和发祥地。福建首府福州,更是丝路的重要一环。《后汉书·郑弘传》载:“交趾七郡贡献转运,皆从东冶泛海而至。”书中所载“东冶”就是福州。可见,早在汉代福州已是东方大港,在丝路中占有重要地位。

下面就通过几件文物,来看看海上丝绸之路的福建印记。

福州“南宋丝绸宝库” 揭秘古代“白富美”穿搭

纺织品的交流尤其鲜明地代表了“丝绸之路”的独特韵味。

宋朝时的丝织品,诗人陆游曾用“举之若无,裁以为衣,真若烟雾”来形容。在福建博物院的馆藏中,一批出土于南宋黄昇墓的服饰珍品,反映了南宋高超的纺织技艺。

1975年,福州曾经发掘了一座被誉为“南宋丝绸宝库”的黄昇墓。黄昇嫁于宋太祖赵匡胤第十一世孙赵与骏,是宋代宗族贵妇,她的父亲是福州状元黄朴。黄昇墓里出土宋代服饰及丝织品达354件,面料囊括绫、罗、绸、缎、纱、绢、绮,款式有袍、衣、背心、裤、裙、抹胸、围兜等20多种,织物丰富而精致,展现了当时女性衣物之优雅。

宋时福建丝织业空前繁荣,在服装缀饰上广泛运用泥金、印金、贴金、彩绘、刺绣等装饰技法,这在周边国家的丝织品中也有发现,足以证明福建是宋代外销丝绸的生产基地之一。

泉州漳州宋元沉船 沉睡的“海丝”遗珍

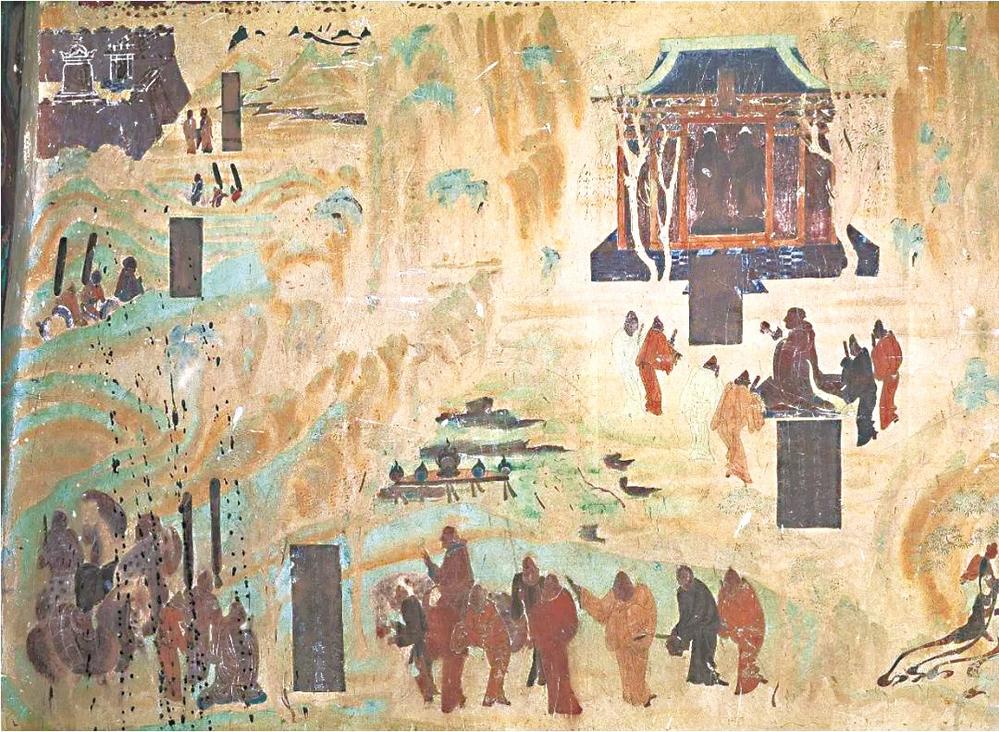

作为古代海上丝绸之路的重要节点,泉州在宋元时期是一个极其繁荣的国际大港,一艘艘满载精美瓷器、纸张、铁器、漆器、金银、麝香等货物的商船,从泉州起航出发,经印尼、印度,一路行至阿拉伯地区,再运回香料、药材、犀角、珠玉等货物。

说到泉州的海上贸易史,2007年在广东被整体打捞出水的“南海一号”宋代商船,最早便是从泉州出发,它是迄今为止世界上发现的海上沉船中,年代最早、船体最大、保存最完整的远洋贸易商船。

“南海一号”装了满满一船货,清理出的铁器总共约有130多吨,瓷器18万件(套),另外还有几万枚铜钱,以及金银、漆器、朱砂和丝绸等,生动地讲述着古代海上丝绸之路的盛况。

时间来到了元朝。700多年前,一艘满载陶瓷的中国商船在漳州圣杯屿海域沉没。在这处元代沉船遗址,发掘出水文物标本约1.7万件,主要为龙泉青瓷和陶罐、铅锤、印章等。

在古代中国,瓷器是外销的大宗产品,其重要性不下于丝绸,因此海上丝绸之路也被称为“瓷器之路”。圣杯屿沉船重现了元代晚期龙泉青瓷外销和海上丝绸之路的繁荣。

福州“孔雀”开“瓶” 有个传奇的身世

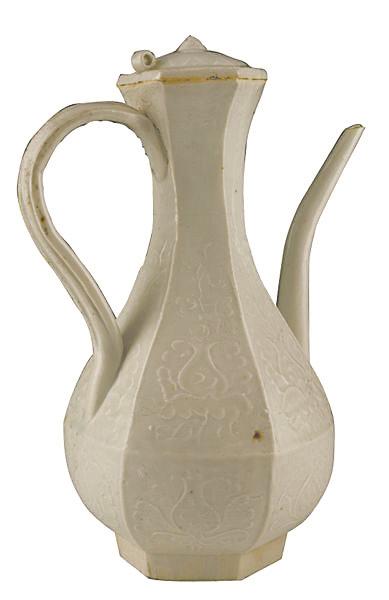

孔雀开屏大家都见过吧?这种羽毛间神秘而低调的“蓝”,就叫孔雀蓝。

孔雀蓝从古至今都是时尚圈的“宠儿”。福建博物院有件“镇馆之宝”,那就是五代十国时期的孔雀蓝釉陶瓶。它是国内迄今发现最完整的孔雀蓝釉类器物。

这件孔雀蓝釉陶瓶,1965年出土于福州北郊莲花峰五代闽国国王王延钧妻子刘华的墓葬中。当时一起出土的“同款”孔雀瓶共3件,除了福建博物院收藏的这件,另外两件目前分别在国家博物馆和泉州海外交通史博物馆。

专家根据器型、材质、纹饰推测,这些陶瓶不像是中国古代窑口的产品,而像是“进口产品”。

而伊朗、伊拉克等地就曾出土多件器物,和孔雀蓝釉陶瓶长得几乎一模一样。研究者也由此认定,福州挖出的这“三兄弟”,共同的故乡就是西亚的波斯地区。

那么,西亚“三兄弟”是如何跨越万里,来到中国的呢?答案就是:海上丝绸之路。

唐末五代时期,闽国与南亚、西亚等地区都有商业往来。《旧五代史·梁书·太祖纪》记载:“福州贡玳瑁琉璃犀象器,并珍玩、香药、奇品、色类良多,价累千万。”

这件闽国贵族墓葬中的孔雀蓝釉陶瓶,不仅反映出当时福建在“海上丝绸之路”的重要地位,也是中国与西亚地区人民友好往来的见证。2021年,它还曾代表福建博物院亮相《国家宝藏》系列节目。

(综合央视、国家人文历史、北京晚报、新华、人民日报、福建博物院)