N封面新闻 央视 光明日报 齐鲁晚报 大众考古

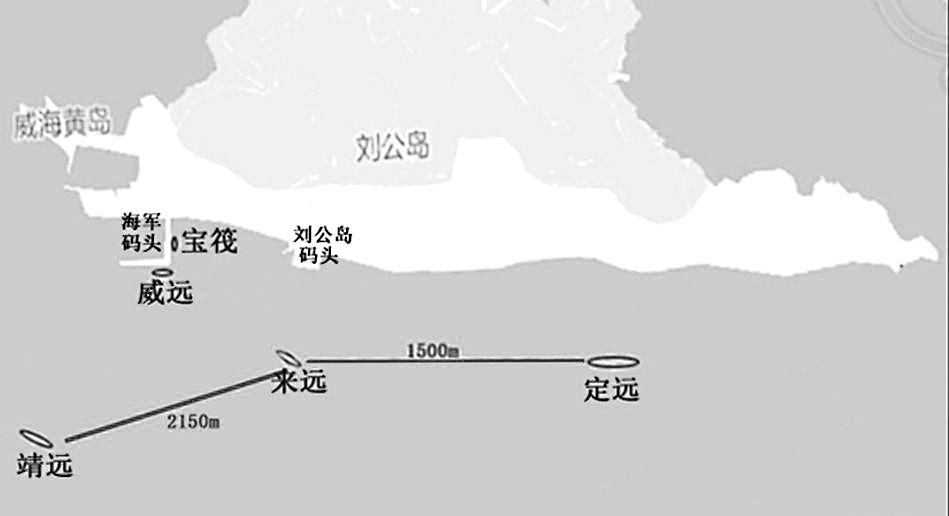

日前,国家文物局举行“考古中国”重大项目重要进展工作会,通报了南海西北陆坡一号、二号沉船遗址等3项重要考古成果。其中,备受福建人关注的威海甲午沉舰遗址水下考古工作取得重要收获。2017年以来,在威海湾原北洋海军基地附近,通过水下考古调查结合造船档案和战争档案等研究,陆续发现定远、靖远、来远三舰。

英烈埋骨深海底,战舰淹没波涛下。水下考古工作成果还原了一些甲午海战的细节,也再次印证战争的惨烈及北洋海军将士的英勇。

历史回顾

威海悲歌

三主力舰沉于海底

在1895年的中日甲午战争威海卫战役中,“定远”“来远”“靖远”等北洋舰队主力舰只沉没,北洋舰队全军覆没。

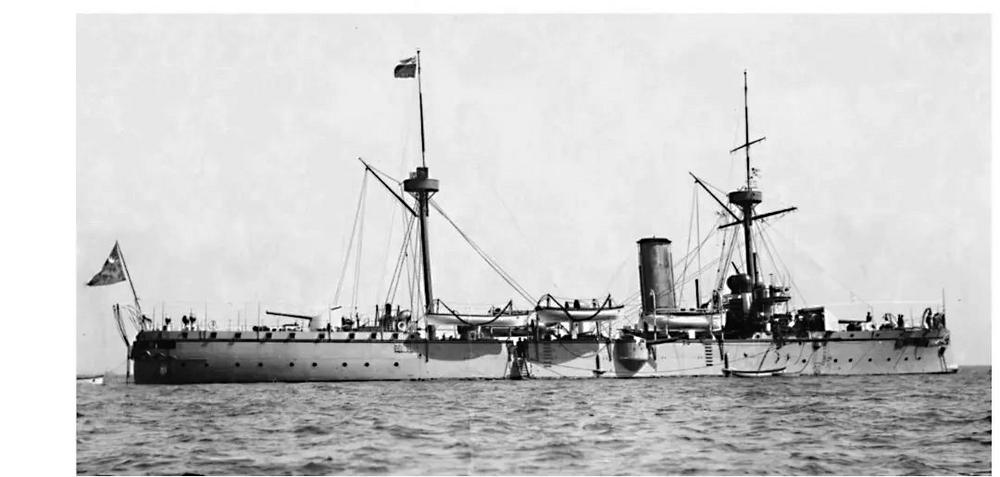

记者查询相关资料了解到,定远号战列舰于1885年回国入役,编作清政府北洋水师旗舰,号称“亚洲第一巨舰”。1895年2月,日军攻击北洋舰队的驻泊地——威海卫,定远舰被潜入军港内的日本鱼雷艇击伤搁浅。为了不使定远舰落入敌手,北洋海军统帅丁汝昌下令将战舰炸毁。甲午战后,定远舰被日军大肆拆卸,武器与舰材被当作战利品运去日本,剩余残骸沉于海底。

靖远舰1887年建成,同年11月加入北洋水师,是致远舰的姊妹舰,也是北洋水师中航速最快的战舰。1895年威海卫战役中,在定远舰、镇远舰相继受损后,丁汝昌在靖远舰挂起提督旗,指挥舰队坚持战斗。2月9日,靖远舰被日本陆军占领的鹿角嘴炮台发射的两发炮弹击中,航行至铁码头南侧搁浅,为免资敌,北洋高层指令广丙舰发射鱼雷将其击沉。

1887年建成的来远舰为经远舰的姊妹舰,同年12月加入北洋海军。1895年2月甲午海战中,日军鱼雷艇偷袭威海湾内北洋海军船只,来远舰中雷,舰身倾覆,沉没于刘公岛石码头南侧海域,舰上30人壮烈殉国。

考古现场

提取“定远”铁甲板

发现“来远”水手身份牌

长期以来,甲午沉舰遗址并不明确。在国家文物局的统一部署下,国家文物局考古研究中心联合山东、辽宁两省的文博单位,从2014年起持续开展甲午沉舰水下考古工作,在黄海北部甲午海战主战区确认致远、经远、超勇、扬威四舰。

2017年以来,国家文物局考古研究中心、山东省水下考古研究中心等单位,在威海湾原北洋海军基地附近进行水下考古。

据了解,威海湾内的甲午沉舰遗址水深6~10米,遗址分布面积850~2100平方米不等,埋于海泥下0.5~3米,均未发现完整舰体,仅存的遗物呈散落分布状态。发掘出水遗物包括船体构件、船员生活物品和武器弹药等,结合遗物种类能判断原舰体的艏、舯及艉部等位置。

其中,定远舰于艏部主炮区发现并成功提取整块重达18.7吨的防护铁甲板;靖远舰于舯部发现2箱完好的37毫米哈乞开司炮弹、艏部发现1枚210毫米主炮开花弹;来远舰发现錾刻“来远”的银勺、2块写有“来远”水手姓名的身份木牌。

海战还原

“炮弹掺杂沙子”

并无实证

国家文物局考古研究中心水下考古研究所研究馆员周春水在会上介绍,威海甲午沉舰考古为深入甲午海战研究提供了新的材料。

例如,史料记载,来远、经远尾后火力不足,战前有奏请加装武器,包括53毫米、120毫米炮。其中,120毫米炮是否加装一直无法确定,来远舰本次考古发现120毫米炮弹实物。此外,经远舰发现120毫米炮弹引信亦可佐证战前曾临时补充武器。

而来远舰遗址上发现的悬梯上,紧贴钢板一侧有火烧痕迹,再次印证战争的惨烈及北洋海军将士的英勇。

出水文物中有一块墨书“来远三等水手于盛元”的身份牌。上面提到的于盛元可在文献记载中找到记录,他曾得到四十两银子的抚恤。

山东省水下考古研究中心研究室主任王泽冰介绍:“我们其实发现现场并不是像之前传说的,有很多的炮弹里面掺杂沙子或者其他东西,反而大量的弹药其实是比较先进的,很多都是从英国直接订购的;另外我们在现场发现大量弹壳,说明在当时战争的过程中存在着大量的反击行为。”

有专家认为:“丰富的出水文物,让我们看到了北洋海军将士为国捐躯的真实历史,让历史学的研究走向更加有血有肉、极富细节乃至情感的方向。”

中法马江海战沉舰等

将纳入水下考古计划

国家文物局有关负责人表示,甲午沉舰系列考古工作探索总结了一套实践可行的近现代沉舰考古与保护工作方法,填补了中国海域近现代沉舰水下考古的空白。系列水下考古成果对于推进甲午战争研究、沉舰遗址原址保护等方面发挥了重要作用,也为爱国主义教育提供了生动的实物教材。

记者了解到,除甲午沉舰外(辽宁黄海北部、山东威海湾),我国境内还存在时代相近的沉舰密集区,诸如,旅顺口日俄战争沉舰、青岛湾日德战争沉舰、福州马尾中法马江海战沉舰等。民国舟山附近的沉舰(海天舰)。更晚还有抗日战争期间长江江阴、武汉(中山舰)等地的沉舰。此外,还有大量的不是战舰的近现代沉船遗址(太平轮、安平轮等)。

国家文物局考古研究中心水下考古研究所研究馆员周春水表示,上述钢铁沉舰(船)遗址在中国近代史上占据重要地位,值得继续调查与研究,纳入近现代沉船的水下考古工作计划。

(图源于国家文物局、央视)