昨日是传统的重阳节,这一天我国自古以来就有登高的习俗。

最近,“无痛爬山”火了。只需要一架电动扶梯,就可以直接把人送上山顶。“爬山”变“逛山”,汗水一点儿没流,景色一点儿没少。

那么,如果在古代,想偷懒又想上山,咋整?古人登山又有哪些神器?

今天的《史话》就来聊聊古人登山的那些逸闻。

不服老有雄心

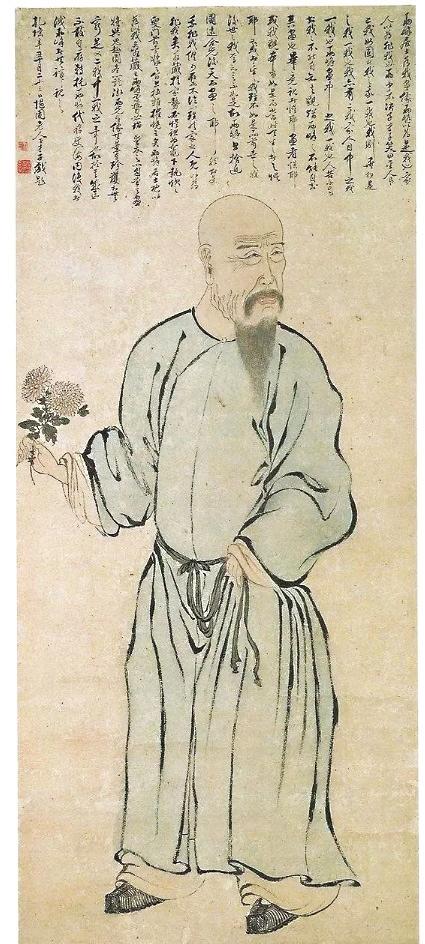

七旬袁枚变身“襁褓儿”

乘“海马”游黄山

今人有电梯“无痛爬山”,而古人如果想偷懒,最直接的做法,就是雇人背着或者轿夫抬着。清代的袁枚在《游黄山记》中,介绍黄山一带有一种职业,叫“海马”。

袁枚游黄山时,已经是古稀之年了,当时算是有记载的游山文人中年龄最高的一位。70岁的老文人游黄山,当时山径崎岖、磴道险仄,有些高峰绝壁还没有凿路,必须架木梯以登、攀松枝以上,步履就很艰难了,何况涉险登峰呢?但袁枚不服老,他拄着一根拐杖,涉险漫游黄山。袁枚老人年高体弱,虽然有一颗雄心、满腔热忱,但要全靠自己的力量,游完全山奇险景点和绝妙风光是不可能的,必须借助他人的帮助与支持。

这时一种被称为“海马”的人出现了。海马,就是有特殊登攀本领、运客登山涉险的人。黄山第一个被称为“海马”的人,是清初黄山樵民程社子,他背游客登峰如履平地,迅速若飞,犹如千里之马。黄山又名黄海,故名为“海马”。

“海马”的工作,就是驮着游客上山。为了安全起见,他们会用长布帛将客人紧紧缠在自己背上。这条布应该算是简陋版的“安全带”了。

袁枚就是“乘”着这种“海马”,遨游了黄山的天都、莲花诸高峰和百步云梯、鳌鱼洞、阎王壁、小心坡等险要风景。

当袁枚老人被数丈布匹裹到“海马”背上时,感到事儿新奇,遂自我讽刺说,“自笑赢老乃复作襁褓儿”,并对“海马”的神通特技非常敬佩,特地写了一首长诗以资歌颂。其中有这样几句:“云海横行力如马,个个身如着翅行。地虽无土总能踏,天若有阶亦可升。”

又菜又想玩

韩愈和毕沅“哭包”二人组

登华山吓到留遗书

话说回来,靠人背着走捷径,终究不是爬山的“正道”啊!但是,山路就这么好走吗?有人偏不信这邪,请看下面这两位。

《唐国史补》里记载了一件广为人知的登山糗事:唐代大诗人韩愈在三十多岁的时候,邀请了几位友人一起去登华山。爬到山巅时,韩愈看着下面万丈深渊,吓得走不动道了,于是取出随身携带的纸笔,写下遗书后号啕大哭。

韩愈也是彼时名人,当地县令得到消息,赶紧派出“救援队”把他从山上抬下来。从此,这里就有了“韩退之投书处”的胜迹。

明代有个杨嗣昌,是韩愈的“死忠粉”,他觉得这个传闻让偶像形象受损,专门写了一篇文章来辩解。他说韩愈痛哭,是因为山水太美啦,用语言表达不出来,只能用哭来形容啦!

1000年后,同样的地点,有人故地重游,“致敬”了一波偶像。他就是清代大学者毕沅。

据清人孙静庵的史料笔记《栖霞阁野乘》记载,老毕任陕西巡抚时,听说小韩来挑战华山是哭着走的。他偏不信这邪,放着好好的人力车不坐,偏要徒手攀爬,而且很狂,“舍乘舆攀援而上,尚不觉其险也”。然而到了山顶,老毕也不行了,“这这这……我怎么下去啊!完了,这辈子要交待在这儿了”。

华山顶上历史重现,毕沅是先爆哭,随后又给家人写遗书。有人建议他,别往两边看,看中间,慢慢下来就行。

怎奈此时,老毕已经迈不开腿了。同行朋友决定,先把他灌醉,醉得不省人事之后,把他裹进毯子里,一路用绳索垂吊下山。这一番折腾,才终于下了山。

对此,老毕并没有感到特别尴尬,他很坦然地对幕僚感慨道:“老夫今日得生还矣。”后来,毕沅还专门筹了一笔款,用来拓宽登苍龙岭的山路。

如果爬山有段位,那韩愈、毕沅老哥俩属于“人菜瘾大”。

艺高人胆大

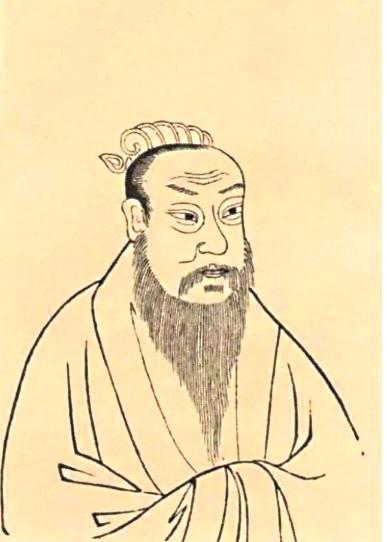

“山水诗”鼻祖谢灵运

穿着“高跟鞋”登山

有人“又菜又爱玩”,但有人却是不折不扣的“户外达人”,他们不仅艺高人胆大,而且装备齐全。

1600多年前,就有个自诩“才高一斗”的谢灵运,这可是位公子哥儿。小小年纪就“因父祖之资,生业甚厚”,平生最爱叫上三两好友去野外,搁古代叫浪迹山水,放现在就是纯玩深度游。

那一年,谢灵运到浙江永嘉做太守,他寄情于秀美的楠溪山水,写下了大量脍炙人口的诗句,由此开创了中国古诗坛的重要流派——山水诗。同时,为了方便自己游山玩水,他脑洞大开,发明了一双奇特的登山鞋。因为这双鞋太过火爆,被后人敬称为“谢公屐”。

《宋书》中说这鞋“上山则去前齿,下山去其后齿”。这双鞋奇特就奇特在,它是一种“活络齿屐”,上山时将鞋底的前齿卸下来,形如一个高跟鞋,这样上山时后脚吃劲,便于登山。下山时,将后齿卸下来,这样前脚吃劲,下山不容易打滑。

可拆卸登山鞋!你,值得拥有!

“脚著谢公屐,身登青云梯。”诗仙李白在永嘉楠溪登山时,就写下一首游仙诗《梦游天姥吟留别》,他在诗中说,要穿“谢公屐”,才能登“青云梯”。

徐霞客登山 没有最高只有更高

当然,一切技术、一切装备都只是辅助。要想突破极限,还要在心上用功。

徐霞客,一个从22岁爬到54岁的骨灰级玩家,搁现在,要是懂点运营,大抵会是个百万粉丝的自媒体大V吧。他的名言就是:“望险而趋,必登群峰之巅。”

于他而言,他要攀登的,不只是眼前的高山,更是心中的高山。

崇祯十二年(1639),徐霞客52岁,眼前的峭壁仍令他向往。

他奋力向上爬,发现脚下没有立锥之地,抓住草根,草根很快就要扯断,手边的石头一抓就掉。这时候,他只能像壁虎一样,“绷足挂指,如平贴于壁”,等到头上的砂石掉光后,再找新的落点……

这样的场景他见过太多。吊绳、木屐、竹杖……这些装备他也都用过。但是对他而言,“衣碍则解衣,杖碍则弃杖”,没有什么东西是必需的。装备很重要,但更重要的,是有一颗敢于攀登的心。

古人旅行

也有攻略

现代人都想来场说走就走的旅行,古人也不例外,那么,他们出门会带哪些装备呢?

身份证和护照不能少

古人旅行也不是说走就能走的,也需要“身份证”和“护照”。早在东周就有的“符传”,类似现在的身份证,出门时不管是过城门还是遇到宵禁,都要出示“符传”,否则就会被当成流民抓起来,而出国则需要“通关文牒”。

古时路上店少,常常方圆百里没有人烟,这时就需要自带炊具了。有炊具傍身,方便随时在外DIY美味。

一说到古代的交通,很多人会想到骑马。战国时,骑马可是要考“驾照”的,士人骑马要进行五项考试,平民百姓虽然没有那么严格,但流程也差不多。

唐朝有一种可供多人同时出行的油壁车,堪比现在的大巴,以马匹为动力,车内铺上垫褥,挂上窗帘,观光休息两不误。

出门前也看各种攻略

哪里最适合打卡拍照?谁家的盐水鸭最好吃?小店招牌爆款是什么?其实,古代也有这些出行攻略。古人出游推崇看前人写的各种游记,从中找经验、方法和安全措施。

魏晋南北朝时期,“山水游”兴起,一大批“模山范水”的作家记录了很多出行线路,比如郦道元的《水经注》就是一部丰富多彩的地理著作。

明朝“游圣”徐霞客,在50多年的生涯中,游历了包括今天的江苏、安徽、浙江、山东、河北等19个省市在内的区域,其间写下了60多万字的游记。

(综合广州日报、央视、北京青年报、北京晚报、齐鲁体育文化博物馆)