N都市快报 扬子晚报

国家人文历史 央视

近日,在第四届中国考古学大会上,秦始皇帝陵陵西墓葬考古发掘项目负责人蒋文孝透露,在对该墓陪葬车马坑进行发掘时,发现了羊车实物,这在中国考古史上实属罕见。从2011年开始,秦始皇帝陵博物院的考古队员们,对秦始皇陵外城西侧的陵区展开了详细的考古调查与勘探,发现一处属于秦始皇陵园有规划的高等级陪葬墓区。

墓葬多采用壕沟及自然河流合围,形成相对独立的墓园。据考古工作者介绍,这次陪葬车马坑中6只绵羊的骨骼一字排开,车身部分虽已朽化不存,但羊骨上依然留存着用来拉车的配饰。据专家推断,应该是羊车实物。

那么,历史上是从什么时候开始有“羊车”的?

古人真会

用温顺的羊拉车吗?

所谓“羊车”,顾名思义,多数人自然会解释为羊力车。

在今人的想象认知里,古人出行打仗,均是隆隆前行的马车,比如秦始皇帝陵所出土的铜车马实物,其次是牛车。

这是一桩历史悬案,从古吵到今:古人真会用温顺的羊儿,拉车出门远行吗?

东汉刘熙在《释名·释车》中这样解释,“羊车。羊,祥也;祥,善也。善饰之车。”羊车,一种是取其吉祥之义的“善饰之车”,实际并不是由羊来拉。

而隋朝的典籍指出:羊车就是马车。《隋书·礼仪志五》著述说,“(羊车)其制如轺车,金宝饰……驾以果下马,其大如羊。”“果下马”是一种古老的矮马种群,分布于贵州、广东、云南等地,因遗传变异而身材矮小。

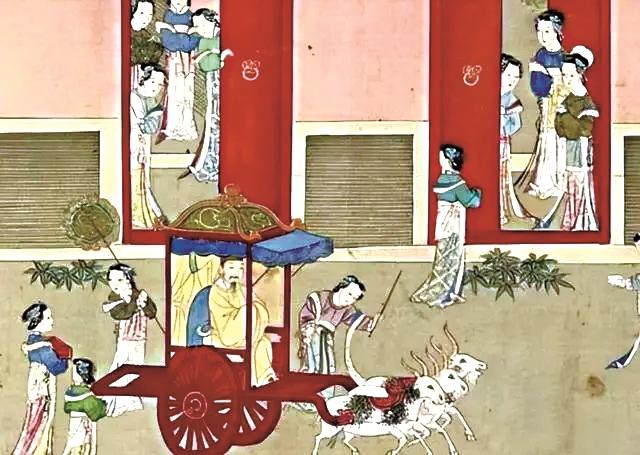

关于羊车,到了晋代有个知名典故,叫“卫玠羊车”,说的是晋代男子的风采出行。卫玠是史上著名的美男子,“乘羊车入市,见者皆以为玉人,观之者倾都”。

那时的卫玠据说才五六岁,这个粉雕玉琢的小朋友乘羊车出门逛街,引得洛阳全城人蜂拥而来争相吃瓜,惊为天人。

羊车也被用来

上演“宫斗剧”

羊车也见证了西晋王朝一段兴盛和覆亡,说的是成语“羊车望幸”一段大瓜。

太康二年(281年)起,晋武帝司马炎“颇事游宴,怠于政事”,心思放在了后宫。后宫美女如云,个个风情万种,司马炎看得眼花缭乱。

公平起见,司马炎想出一个办法:乘羊车在后宫跑,停在哪个妃嫔门前,当晚就和哪个饮酒吃饭睡觉。《晋书·后妃传》里记录得颇为精彩翔实,“帝莫知所适,常乘羊车,恣其所之,至便宴寝。”

这也是一段晋代的《甄嬛传》宫斗剧——《资治通鉴》里说,“宫人竞以竹叶插户,盐汁洒地,以引帝车”。羊喜欢吃嫩草闻咸味,妃嫔们便想方设法,投羊所好,力争把羊吸引过来。

建兴四年(316年),匈奴军队大举进攻长安,晋愍帝司马邺无力对抗,被迫出降,西晋灭亡。

《晋书》记录了司马邺出降的情形,“帝乘羊车,肉袒衔璧,舆榇出降。群臣号泣攀车,执帝之手,帝亦悲不自胜。”

关于羊车,在大多历史典籍里,没有明确点明羊车即羊力车。

“羊车”一直是桩历史悬案,迄今为止为许多学者讨论,但众说纷纭。

有观点认为:羊车实为一种贵族交通工具,但并不一定是“羊力车”,而可能是牛力车、马力车甚至是人力车。

事实上,早在秦代之前,实物羊车最早已经出现在商代晚期。

河南安阳郭家庄西南考古发掘过一座商代晚期墓葬,发现两只羊,头部由小铜泡组成络头,上方各竖立一件铜轭,嘴旁各有一件铜镳,从这些配件看,应该就是羊驾车的陪葬。这也说明,在商代晚期,羊车是为满足特定的需要而产生使用的。

那么,这次秦始皇帝陵陵西墓葬的考古发现,也可能解答这一历史悬案。

□知多一点

驾着马车上战场

古代“硬核驾校”都学什么?

在“车如流水马如龙”的古代,人们同样需要学习驾车技术。他们都需要学习哪些驾驶技术呢?

古人的车也很智能,敲鼓记录里程

古代制车业是传统手工业部门之一,先秦时期,我国的古车制造技艺就非常高超。相传,最早发明车的是黄帝,黄帝还因此有个别名——轩辕氏,“轩”指有围棚的车,“辕”指车的纵向构件。黄帝作车这一传说也被收录在史籍中。《汉书·地理志》载:“昔在黄帝,作舟车以济不通,旁行天下,方制万里,画野分州,得百里之国万区。”

《周礼·考工记》中详细写了车辆的制造流程,与车轮制作有关的检验标准多达十项。

古代的车类型多样,讲究颇多。比较智能的车有记里鼓车和指南车,记里鼓车出现于西汉时期,车上有两个小人,车每行一里路,敲鼓一下,可以记录和报告车的里程;指南车相传是黄帝发明的,可以指明方向。

驾马车要考五个科目,补考没过还要罚款

古装剧中,我们经常能够看到马车。马车的速度较快,在作战与交通运输方面都有重要的地位,对驾驶员的车技要求更高。尤其是用于作战的马车,驾驶员往往需要同时控制多匹马,难度系数直线上升。因此,在先秦时期,对想要驾驶作战马车的“司机”而言,他们需要进入“驾校”,潜心修炼技术。

战车一般由四匹马拉动,车上一般有三个人,左边为射手,中间为驾车的御者,右边为执戈矛的卫士。马身上套有皮甲,车身有青铜护片。

典籍记载,古代有五条专门用于考核的驾驶技术标准,有点类似于如今“科目x”的测试方式。这一标准就是《周礼》提出的“五御”,即鸣和鸾、逐水曲、过君表、舞交衡、逐禽左。

科目一:“鸣和鸾”,鸣和鸾是车的铃铛,“鸣和鸾”指驾车时需要注意车上铃铛的声音相互协调,实际是重视控制速度。

科目二:“逐水曲”,指沿着河边开车,即便道路逶迤,也不能坠入河中。这一标准注重车辆控制能力。

科目三:“过君表”,指驾车向辕门直入时,需要做到中而不偏,表示礼仪。还有一种解释认为这是躲避障碍的意思,因为平时训练中,教练会在辕门处放置障碍。

科目四:“舞交衡”,指车辆在十字路口,车辆左旋右转与马的步伐需要互相配合,注重四马协调能力。

科目五:“逐禽左”,指在驾车时要把车辆驾驶到禽兽的左侧,方便射杀,这样可以在战场上更好发挥弓箭的威力。

值得一提的是,秦代对驾驶员的考核和管理十分严苛。《除吏律》规定,如果御人四次驾考没有合格,就会失去考试资格,还要罚四年徭役并处“一盾”罚金(相当于384钱)。

汉代以后,由于步兵与骑兵变为军队的主力,战车逐渐衰落,驾驭马车更多的成为贵族之间的娱乐活动。

最早的“靠右行驶”,唐代就规定了

那么,对于普通的马车,古人在驾驶方面有什么特别的规定吗?

唐太宗时期颁布了交通法规《仪制令》,对行车速度、行车安全都进行了详细规定。

而咱们长期默认的“靠右行驶”,也是唐代最早确立的。

在唐太宗贞观年间,随着经济的发展,长安城的人口越来越多。

偌大的长安城可以容纳这么多人,可是城池再大,城门也不会随着变大,毕竟城门太大了,防御和管理都会产生问题。

于是,所有要出城或进城的人就都挤在了城门口。

为了缓解“堵车”和“堵人”的状况,宰相马周提出了一条新的交通规则:“城门入由左,出由右。”

用现在的话说,就是靠右“行驶”。

虽然“靠右行”仅限于城门附近,但是这条规则一出来,立刻就缓解了交通拥堵的现象。

从此百姓可以排着队,顺畅地通过城门;城门的守卫也可以有序地依次检查。