N国家人文历史 洛阳晚报 北京日报

11月21日,是一个温馨的节日,“世界问候日”。这个节日的最初意义在于向世界祈祷和平,如今已经演变为促进人类相亲相爱的日子。

中国问候礼仪由来已久。一个微笑,一声问候,一个手势,就能传递快乐,就能让对方感到亲切温暖,使得人与人之间的关系更密切。那么,你知道古人是怎样表达问候的吗?

拱手行礼

讲究多

相较国际通用的握手礼,中国古人传统的拱手礼和作揖礼更悠久,也更有历史底蕴。

在儒家思想尤为盛行的古代,人们都很注重基本的问候礼数,见面时先行礼,其中,拱手作揖是较为常见的礼节。

拱手作揖大约起源于周代以前,历史非常悠久。《周礼》中就有记载,当时的人们会根据不同的对象执行一套不同的行礼标准。《周礼·秋官·司仪》记载:“诏王仪南乡见诸侯,土揖庶姓,时揖异姓,天揖同姓。”

东汉儒家学者郑玄注:“土揖,推手小下之。”“时揖,平推手也。”“天揖,推手小举之。”

也就是说,见到下级或晚辈时,要用土揖,拱手稍向下;见到平级或平辈时,用时揖,拱手平推;对上级或长辈要行天揖,拱手稍向上。

男女都可拱手行礼,但在结婚、节庆等喜庆场合,男子要左手压右手,女子右手压左手;而在丧礼等场合要行凶礼,即男子要右手压左手,女子左手压右手。这与《礼记》中记载的吉事尚左、凶事尚右有关。

还有与主人的“揖”礼相对应的“厌”礼,是宾客使用的礼仪。“厌”礼是在拱手的前提下,稍稍将手向胸前收,同时身体鞠躬的礼仪。

这些复杂的礼仪到了两汉时期开始简化,“厌”礼消失,统一使用揖礼。

唐代诗坛第一快手

“温八叉”

东汉末年,佛教的传入对人民的日常习俗产生了很大影响。“叉手”本是佛教的一种敬礼方式。“叉手”礼的主要特点是手掌相合,手指交叉。叉手礼传入中国后,不仅是一种佛教礼仪,也是一种世俗礼仪,属揖礼的一个手形姿势。《三国志·邓艾传》中记载,刘禅君臣投降时就是“叉手屈膝”。

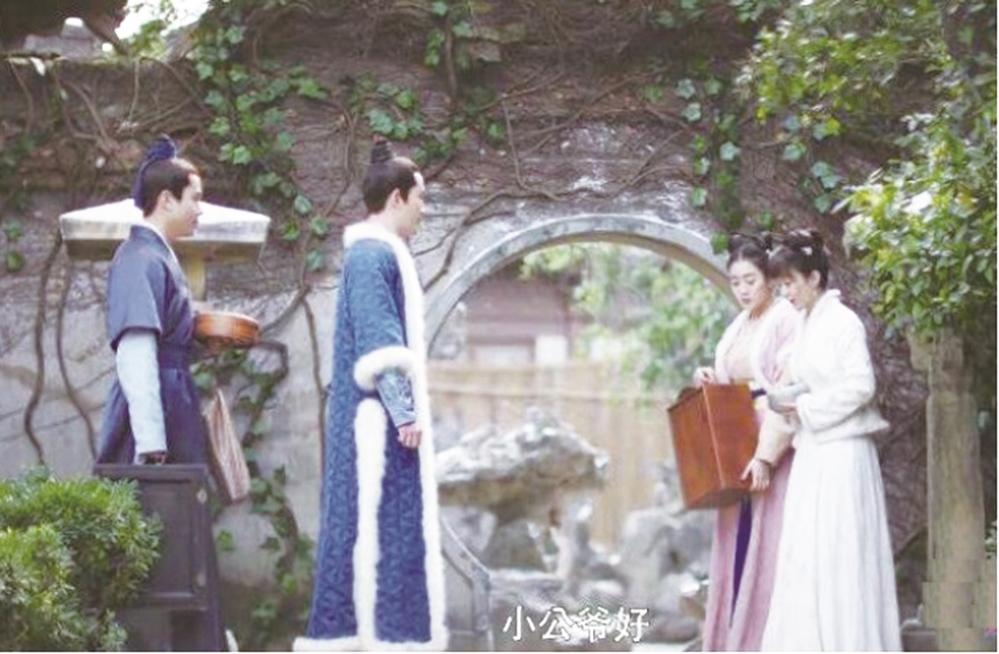

不过,我们今天在影视剧中见到的“叉手”礼多属唐和五代时期。晚唐著名诗人温庭筠以才华著称,每次入试,要求押官韵作赋,他每抬手一作揖,就是一韵,其诗词创作速度之快,堪比曹植“七步成诗”,温庭筠也因此得了“温八叉”的雅号!

根据考古发掘的晚唐墓葬壁画可以看出,“叉手”的手势为——左手成掌形,左掌外包右手,以左手紧把右手拇指,其左手小指则向右手腕,右手四指皆直,拇指向上,而且手很自然置于胸前,与前胸之间留有距离。

到了宋代,人们依然以叉手礼为日常礼仪。

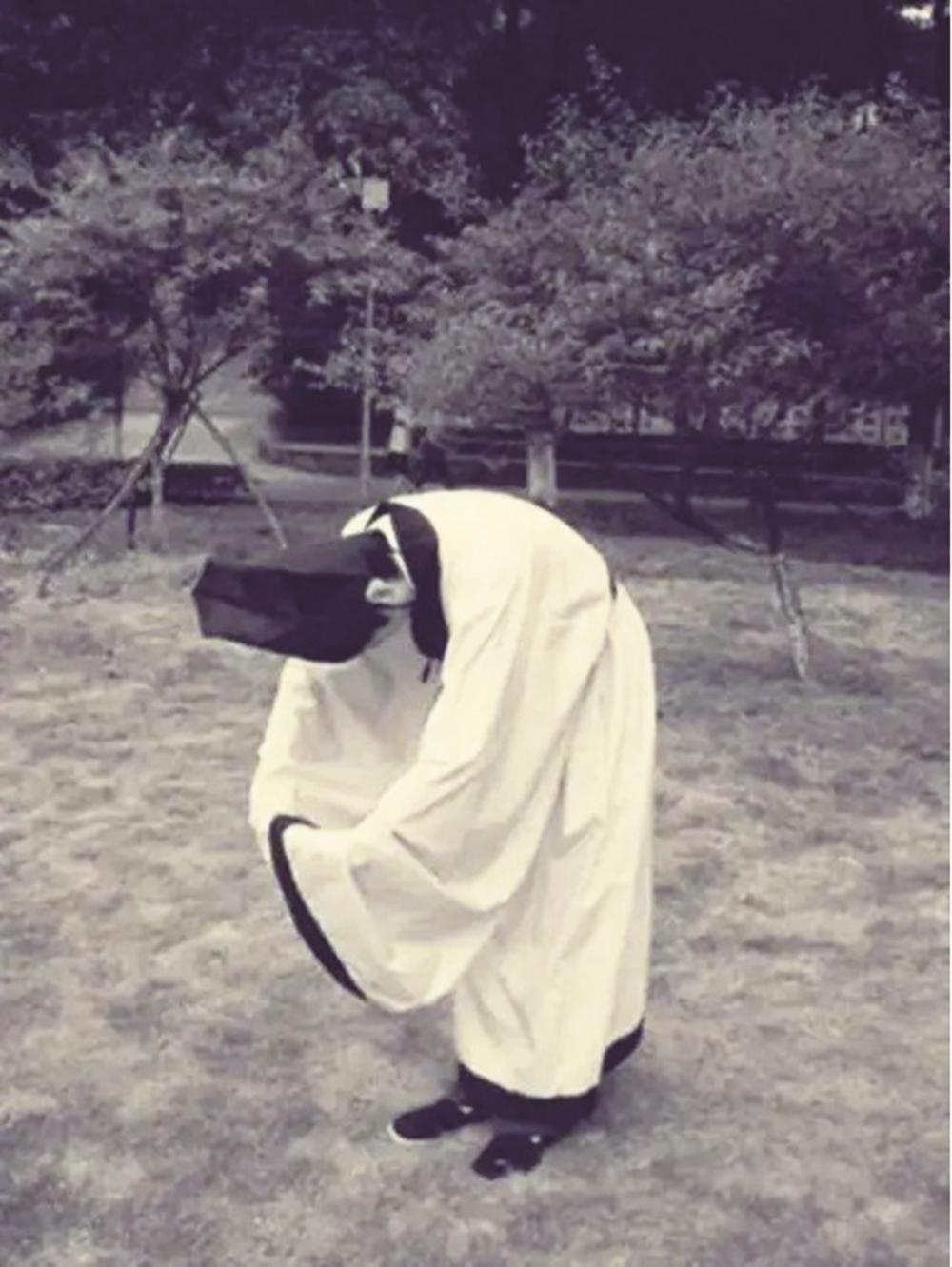

明代出现了“圆揖”。正统年间,许多学士退了早朝后,会齐聚到东阁,在此地行的就是圆揖。“圆揖”要求躬身、下手,手形不同于前代的叠手和叉手,而是“两手圆拱而下”,上身向前向下弯曲,双手合抱、前伸、向上翻腕拱起,顺着身体的姿势,合抱的双手沿弧线做自上而下的动作,身体向前向下弯曲到一定角度后稍作停顿即仰身站起,即为礼毕。

看古代“白美富”

如何行万福礼

唐代以前,女子也行作揖礼,但是“左手在内,右手在外”。唐宋以后,男女已是各行其礼。

宋朝以来,白话小说、戏曲盛行,我们可从其中一窥时人礼俗。宋代白话小说《京本通俗小说》中有《错斩崔宁》一篇,其中记载了当时男女相见时,各自行礼的情节:“那后生放下搭膊,向前深深作揖:‘小娘子独行无伴,却是往那里去的?’小娘子还了万福道:‘是奴家要住爹娘家去。因走不上,权歇在此。’”

这里提到的正是女子“万福礼”。“万福”是女子行礼时的口头语,等同于现在的“您好”。由于唐宋时期盛行叉手礼,所以,万福礼的手势实际上还是叉手。

到了元代,杂剧兴盛,万福礼被搬上舞台。经过艺术加工,一种右手轻盖在左手上,搭在右腰边,左脚前半步,微微躬身屈膝低头,口说万福的女子行礼法出现。

明朝初年,这种礼仪被大户人家争相模仿,永乐年间甚至为宫廷所用,称“女子万福礼”。清朝初期沿制,后来被称为“蹲安礼”。

可以说,唐宋以来的“女子万福、男作揖”的见面礼仪深入人心,它们历经千百年,即使在现代,人们依然会在古装影视剧中看到。

如今,除去文化差异带来的特色和忌讳外,大部分人之间见面打招呼的方式比较自由,微笑点头、摇一摇手,或者熟人之间来个大大的拥抱,几乎全球适用。

而随着网络和社交软件的发展,人们在虚拟世界的问候方式更加活泼、热情,各种表情包,某种程度上也加深了彼此的联结,更有效地缓和了社交中的些许尴尬,其想表达的情感也有了更多的空间。

□知多一点

刘禹锡“朋友圈”

问候的都有谁

世界问候日,你最想问候的人是谁?刘禹锡的朋友比较多,挨个问候估计比较花时间:柳宗元老弟,最近咋样呀?韩愈老哥,你还好吗?白居易,今儿咱约酒不?

没办法,人缘太好,老哥们都惦记他。唐代没有手机,不能发微信、打视频电话,山高路远,鸿雁传书,写信、回信只怕要累得手腕疼。

这哥们能处

刘禹锡,字梦得,生于公元772年。“晴空一鹤排云上,便引诗情到碧霄”“千淘万漉虽辛苦,吹尽狂沙始到金”都是他写的。

史载,刘禹锡22岁就考中了进士,“有宰相之才”。他当监察御史时,韩愈、柳宗元也在御史台工作,三个人挺能聊得来,既是同僚也是好友。

韩愈比刘禹锡大几岁,非常欣赏刘老弟的人品和性情。据说,柳宗元和刘禹锡性格反差挺大,韩愈爱屋及乌,因为柳宗元是刘禹锡的铁哥们,所以连柳宗元也一并喜欢了。

刘禹锡耿介直爽,不肯趋炎附势,与柳宗元等人建言献策,参与革新,触犯了权贵利益。唐宪宗继位后,收拾不听话的臣子,把刘禹锡、柳宗元等人贬到偏远地区做司马。

公元815年,刘禹锡与柳宗元奉召回京。刘禹锡因写诗调侃“玄都观里桃千树,尽是刘郎去后栽”,被朝廷认定为蔑视皇权,又被撵出了京城。

皇帝本要将他贬到瘴疠横行、人烟稀少的播州(今贵州境内),柳宗元上书求情,自愿替老刘去播州工作。

刘禹锡是独子,父亲早逝,母亲年事已高,他若到播州就任,就得带着老母亲一起去。老夫人身体不好,经不起折腾,长途颠簸万一出了意外咋办?

柳宗元知道刘禹锡很孝顺,不忍见其受此煎熬,冒着受连累的危险劝皇帝改主意。唐宪宗犹豫了一下,将刘禹锡贬为连州(今广东境内)刺史,把柳宗元贬为柳州(今广西境内)刺史。

患难见真情,这对难兄难弟从此有了更多的共同语言。

可信任的刘郎

连州荒凉偏僻,百姓穷苦,疾病流行,刘禹锡为民担忧,写信向柳宗元求助。老柳在柳州收集了许多民间偏方,比如治霍乱盐汤方、治疮方等,寄给了老刘。老刘推而广之,不但帮连州百姓摆脱了病痛困扰,还编撰药方书《传信方》惠泽百姓。

公元819年,刘母在连州去世。刘禹锡悲痛不已,请辞卸任,护送灵柩北上回洛阳,半路上听到了一个让他愈加伤心的消息:柳宗元病死在了柳州。

柳宗元给刘禹锡留的遗书里写到,老刘,对不起,我先走一步。咱哥俩不说客套话,我的妻儿劳烦你多照顾,我的文稿也请你费心编一编。

痛失挚友,刘禹锡一边安葬母亲,一边为好兄弟料理后事,将柳宗元的儿子带回抚养,编纂《柳宗元文集》,全力以赴,不负所托。

刘白二狂翁

命运夺走了刘禹锡一个挚友,又给他一个知己:途经扬州时,他晚年最好的朋友——白居易出现了。

刘禹锡和白居易同岁,都是诗歌狂热爱好者。公元826年,老白因病离职,在扬州遇见了刘禹锡。二人把酒相叙,一见如故,越聊越投缘,自此结为好友。

后来,老刘和老白在洛阳结伴养老,三天两头在一起喝酒,全洛阳的人都知道他俩交情好,“闻道洛城人尽怪,呼为刘白二狂翁”。

一日,这俩老头儿兑钱买酒喝,算算俩人都快70岁了。老白很高兴,说等家里的酒酿好了,“共君一醉一陶然”。他还写了一首《赠梦得》问候老刘,“一愿世清平,二愿身强健,三愿临老头,数与君相见”,情深可见。

知己难得。如果能拥有真挚可靠的朋友,定要珍惜。世界问候日,给好友送去一声最真挚的问候吧!