N北京晚报 北京青年报

洛阳晚报 央视

昨日迎来小雪节气,“小雪到,冬始俏”,不过泉州才刚刚迈入秋天的门槛。

小雪节气与天气预报中所说的“小雪”意义不同,它是一个气候概念,代表的是小雪节气的气候特征,包括降水、气温、光照等。泉州虽然大部分地区一年到头都难得见到雪花,但进入小雪节气后也会渐渐感到寒冷的逼近。岁至小雪,不妨约上三五好友围炉而坐,一口火锅涮肉一口酒,感受一下白居易“绿蚁新醅酒,红泥小火炉。晚来天欲雪,能饮一杯无”的美妙意境。

火锅是中国人独创的风味美食,古人跟现代人一样好吃火锅。今天的《史话》就来聊聊古人是如何涮火锅的。

鼎是火锅的“亲戚”

如果仅仅从自带加热火源这一特征来说,古人吃火锅的历史可追溯到3000多年前的商周时期。

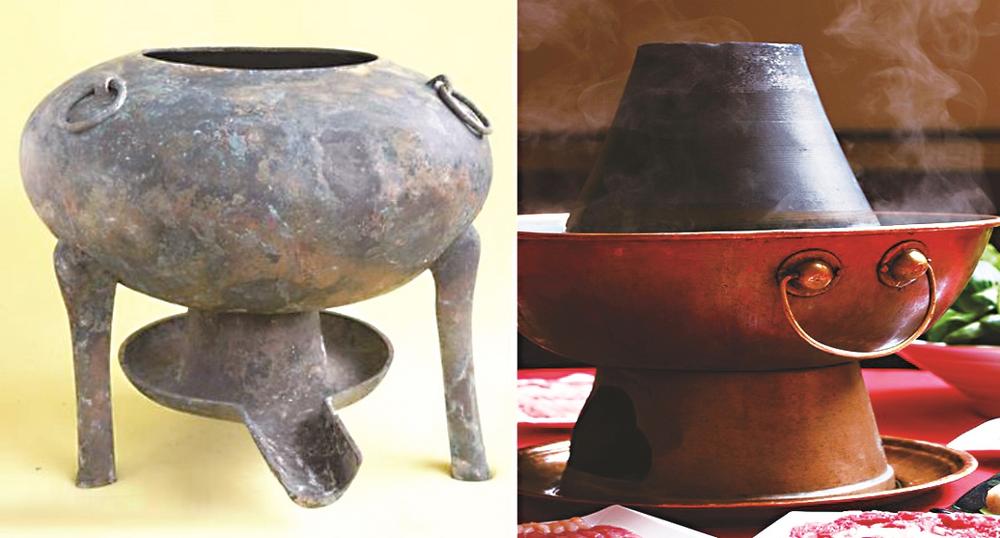

考古学家在多个地区都发现了一种可以加热的鼎,那时叫做“温鼎”。这种鼎下面有个金属盘,用来盛放炭,这就是火锅最早的雏形。

学者王少迟在《铜火锅的前世——先秦温鼎》中钩沉,从商周出土文物中,已发现26件青铜温鼎,上面是锅,下面是炭盘,近似现代火锅。其中商代三件,一件可追溯到商中期。

在古代,鼎既是象征国家王权的重要礼器,也是炊具、食器。

早期温鼎用其他鼎改造,即将普通鼎的底部凿穿,以便放入炭火,上加格挡,将食物与火分开。

温鼎的高度都在15至25厘米左右,放在桌上,高度近人嘴,便于取食。

不过,北京大学考古文博学院教授胡东波发现,温鼎中炉的空间都比较小,盛炭量有限,靠这点炭,根本不足以煮熟食物,很可能是先将食物做熟,再放入温鼎中保温。

汉代“火锅趴”很讲究

蘸料还要加热

而到了汉代,“火锅”越来越讲究。

南京博物院收藏的一件西汉分格鼎,是目前出土的唯一一件西汉分格铜鼎,以四块隔板与一件圆筒,将整个鼎内分为五块独立区域。想吃不同种类的肉,又不想让各种食材混在一起,精致的西汉人就设计了这种分格铜鼎。

不管你是想吃羊肉还是牛肉,毛肚还是黄喉,分格来煮,绝不串味,主打就是一个讲究!和我们现在吃的九宫格火锅高度相似。

古人吃火锅,关键词还少不了“精致”。汉魏时期流行分餐制,当时的贵族们通常是一人一个小火锅各吃各的。在汉代壁画和画像砖上,吃火锅场景屡见不鲜——描绘古代宴会的画面中,每个人面前都有一个圆形小炉子。

汉代海昏侯墓出土的一件青铜三足鼎,据推测是海昏侯的小火锅,发现时不仅有炭燃烧的痕迹,锅内还有板栗残留物。难道上一顿是板栗鸡锅底?

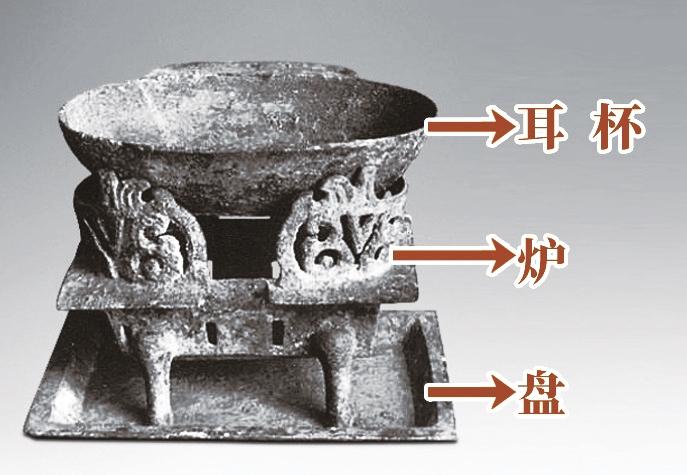

精致的美食家吃火锅,只讲究锅是不够的,蘸料也必须完美,西汉人保持蘸料美味的秘密武器是染器,即“可加热调料盘”。

中国古代称调味品为“染”。古代染炉的构造分为三部分,主体为炭炉,下面有承接炭灰的盘,上置盛器耳杯。在耳杯中放入调味品,下面的炉进行加热,用来满足当时人们喜爱热食的习惯。

三国时“炸”火锅

然而,长达两千年的历史中,古人的所谓“火锅”都少了一种特定的动作——涮。与现代火锅相比,古人的温鼎基本功能是炖煮。

至汉代时,仍无“涮”字,用水汆熟食物,一般称为爚(yuè)。三国时才出现了“炸”字,人们遂用“炸”替代“爚”。

今天的炸指油炸,但早期指水炸。《广雅》称:“炸,汤爚也。”直到清代,炸仍分油炸、水炸两种,李时珍在《本草纲目》中称慈姑的“嫩茎亦可炸食”,指在热汤中一滚即食。

北宋大中祥符四年(1011年)完成的《大宋重修广韵》中,第一次收入“涮”字,意为“洗”,与食物无关,“涮”的意思是“什物需洁净时在水中摆荡洗涤”,与涮羊肉手法近似,才被借用过来。

逮着什么涮什么

唐宋时期火锅盛行,大户人家设宴必备火锅。

唐代民间普及“暖锅”,从出土的唐三彩来看,分锅体、烟囱和支架三部分,与今涮羊肉锅近似。白居易在诗中称:“绿蚁新醅酒,红泥小火炉。晚来天欲雪,能饮一杯无?”“红泥”指的就是陶制小火锅。

在北宋东京汴梁、西京洛阳等地,天一冷,火锅就热起来了。《东京梦华录》记载,每年冬天,“民间皆置酒,作暖炉会”,家家户户围着火炉涮火锅。

那时的人好像是逮着什么涮什么。南宋泉州美食家林洪在《山家清供》中提到,他冬日进山访友,逮到只野兔,朋友教他做兔肉火锅。林洪依言而行,起锅涮兔肉,鲜红的肉片在雪白的沸汤中滚动。几年后,林洪又在临安友人杨泳斋家的筵席上吃到这道菜,兴起处,赋诗一首:“浪涌晴江雪,风翻晚照霞……醉忆山中味,都忘贵客来。”这种涮出来的肉片,色泽犹如云霞一般,因此林洪给它起了个好听的名字——“拨霞弄”。

涮羊肉是军粮? 装牛膀胱里的干牛肉才是

1984年,内蒙古出土了一幅墓葬壁画,画中三契丹人席地而坐,围着一个火锅,是目前所见最早的关于涮羊肉的图像资料,比传说的“忽必烈发明涮羊肉”早近300年。

元朝人喜食羊,元初忽思慧的《饮膳正要》中,80%的菜谱里有羊肉,却没提涮羊肉。传说涮羊肉是军粮,其实蒙古骑兵的军粮是布勒刺,即风干牛肉,捶碎后放入牛膀胱中,一只可装一头牛的干肉,不易腐烂,足撑半年。

一个月吃了60多次 乾隆不愧“火锅达人”

明清时期,涮火锅大为兴盛。而涮羊肉真正成为名吃,是在清代。

说到火锅,不能不提乾隆皇帝这位火锅“死忠粉”。据《清代档案史料丛编》记载,乾隆四十四年八月十六到九月十六这一个月期间,他就吃了27种火锅,共计60多次;乾隆四十八年正月初十,在乾清宫举办了一次530桌的宫廷火锅宴,“每桌热锅两个”,可谓盛况空前。这些火锅里,有鸡鸭火锅、什锦火锅、野意火锅(野味火锅)、全羊火锅、黄羊片火锅等,搭配鹿肉、猪肉、羊肉、豆腐、各种菜蔬等食材。

锅底麻辣还是番茄? 你想多了,清汤走起

按照现代人的习惯,拿到菜单首先要选锅底,麻辣、老四川、番茄、菌菇、咖喱……不过,古代很长一段时间,有且只有一个选择——清汤锅底。至于说什么麻辣锅、番茄锅,且等着吧,为啥?因为辣椒和番茄传入中国,那都是明朝中后期的事了。而辣椒成为火锅底料的一员,则至少要到清朝后期。

辣椒并非中国本土生长的植物,而是在明中后期才经由欧洲大陆传入中国的。从乾隆年间开始,贵州地区的人们才开始大量食用辣椒。正宗的重庆麻辣火锅,出现时间更晚,大致要到清代的道光年间。

从逮着什么涮什么,到想涮什么涮什么,吃吃吃,不管古今都一样快乐,“客官,您的火锅来啦,祝您吃得开心!”

□知多一点

火锅里的浮沫

撇?还是不撇?

海都讯(记者 林涓) 天气逐渐寒冷,吃火锅,可谓一大乐事。

随着各种食材在锅中翻腾,火锅表面会冒出一层浮沫。而对于火锅汤里的浮沫“何去何从”,火锅爱好者们也有不同的看法:有人认为这是肉里的“脏东西”,既没有营养又硌硬人,必须撇去;有人认为这是食材“精华”,撇去就失去了原有的滋味。

那么火锅煮出来的浮沫到底要不要撇?记者咨询了福建省第三人民医院治未病科营养师陈慧云。

陈医生介绍,大部分食材含有大量的有机物,其中部分有机物如蛋白质、皂苷等有极强的亲水性,在炖煮搅拌过程中就会产生丰富的泡沫。

陈医生解释说,“煮火锅时的浮沫大都是因为涮肉引起的,生肉下锅,浮起的第一层泡沫主要源自肉里残留的血水和一些杂质,这层浮沫腥味较重,影响口感和外观,建议撇去。”不过,撇去第一层浮沫后,可能会发现汤底依然不断有少量泡沫浮起。而第二层浮沫的成分主要是肉中的蛋白质和脂肪,可认作是肉的精华,可以保留下来使汤汁增香,也可以撇去。

值得注意的是,火锅汤虽然可以喝,但是要喝未涮食物前的清汤。陈医生表示,涮食物后的火锅汤不建议喝。“火锅煮得越久,火锅汤中的各种食材可能会发生化学反应,汤中的亚硝酸盐、脂肪和嘌呤等含量就越高,不利于健康,尤其是高尿酸、痛风、肾功能不全等患者不能喝。”