冬天天气寒冷,对于打工人来说,为了上班打卡而早起是一件挺“痛苦”的事。

殊不知古人的考勤制度更加严格,不仅上班不能迟到,还要随身带着一条“鱼”来打卡,稍有不慎违反了考勤纪律,还有屁屁“受苦”的风险。

打工人“打工魂”

公鸡打鸣就得签到

古代上班时间比现在早。诗经《国风·齐风·鸡鸣》中,妻子催丈夫起床:“鸡既鸣矣,朝既盈矣,东方明矣,朝既昌矣”。这记录了春秋时期人们上班的场景:公鸡开始打鸣的时候,上朝的官员已经几乎都到了,日出东方天才刚亮之时,朝堂便已经非常热闹。

公鸡打鸣、日出东方之时,差不多是卯时,也就是早上的五点到七点钟。古人上班打卡叫“点卯”,因为他们卯时就得到办公地点清点人数,如果不点名,那就得签到,时间也设在卯时,所以又称“画卯”。

于是,“上班点个卯”也就流传至今。“起得比鸡早”的打工状态是有“优良”的传承。

滴滴滴

古人也有“门禁卡”

古代上班时间这么早,会不会有人因为起不来而找人代打卡呢?答案是:不会。

现代人上班要带门禁卡,古人也不例外,进入“办公场所”也有门禁卡,他们的门禁卡叫门籍。门籍一般是由竹片制成的,悬挂在“办公场所”门前,长约二尺,上面记录着官员的姓名、年龄、身份、样貌特征等。到岗时要等门卫查验门籍后,方可进入工作场所。

对于门籍,晋崔豹《古今注·问答释义》有记载:“籍者,尺二竹牒,记人之年名字物色县(悬)之宫门,案省相应,乃得入也。”

在没有智能人脸识别系统的时代,“门籍”就是属于古人自己的门禁系统,除了皇宫禁地,一般的县级衙署前往往也设有“门籍”,用以确认上班官员的身份和保证大家的安全。

到岗查验

打卡全凭一条“鱼”

到了唐朝,竹片制作的门籍变成了“鱼符”,是一种随身携带的鱼形符契,一般长约6厘米、宽约2厘米,是用木头或金属精制而成,分左右两片,上面刻有官员的姓名、年龄、职位等信息,中间有“同”字形榫卯可以相契合。

鱼符相当于官员的身份证,使用方法是,左符放在内庭,作为“底根”;右符由本人随身携带,作为查验时的身份证明。

到了明朝,又变成了用“牙牌”打卡,就是用象牙做的小牌子,上面刻着官员的名字和官职,是官员们出入宫禁的凭证。

清朝时则叫“腰牌”,一般为木制,长方形,由内务府发放,正面烫有“腰牌”字样,背面有持牌人姓名、年岁、面貌。腰牌每届三年需要缴旧换新,如持牌人员的职位有变动,应随时咨报内务府及景运门稽核。

无故旷工

要扣钱打板子

古人上班第一件事是“开会”。“上班”这个词,最早出现在宋代。高官们到皇宫里与皇帝奏事议政叫“朝会”,也叫“上朝班”;品阶比较低的官员就叫“上班”,地方官吏们到衙门上班叫“上衙”“衙参”“上值”。与此相对应,下班则被称为“散衙”“放衙”“散值”“散朝”“退朝”。

古人上班考勤制度非常严格,大臣们凡无故缺席、迟到或朝班失仪,都属于违纪行为,要受到严厉的处罚。假如有事不能上朝,就得和现代人一样写假条,提前告知,在花名册上注明原因。

唐朝对于考勤制度有周密的规定。《唐会要》记载:“文武官朝参,无故不到者,夺一季禄。”

官员无故旷工要罚一个季度的俸禄,相当于三个月的工资,这可比现代公司缺勤的负激励严格多了。

还有一种更为严厉的针对缺勤的惩罚是杖刑,甚至还可能坐牢。《唐律疏议》中有这样的规定:凡官员上班无故缺勤者,每缺勤一天笞打二十小板,每再满三天加一等,满二十五天处杖打一百大板,满三十五天坐牢一年,若是军事重镇或者边境地区这种要职,罪加一等。

上班早出晚归

白居易也忍不住吐槽

如此严格的规定,唐朝人也顶不住,就连大诗人白居易也写诗吐槽。

白居易29岁开始当“京漂”,因为买不起房,在长安城租了个房子,离皇宫很远,每天上下班那是相当的辛苦。累得不行的白居易专门写了一首诗来大吐苦水,名字就叫做《晚归早出》,诗中写:“筋力年年减,风光日日新。退衙归逼夜,拜表出侵晨……几时辞府印,却作自由身?”下班回家都大晚上了,明天还要一大早起床,苦呀!不开心。什么时候才能辞职,自由自在地生活啊!

深受上班“打卡”之苦的还有北宋大文豪欧阳修。他写了一首《集禧谢雨》:“十里长街五鼓催,泥深雨急马行迟。卧听竹屋萧萧响,却忆滁州睡足时。”诗里描述自己听着五更的鼓声,冒着泥泞,急匆匆赶去上班,无比怀念从前在滁州时可以睡饱的日子。

宋朝人的上班时间相当早。据《萍洲可谈》,官员上朝乃是四更时,此时天未亮,还需要用火烛照明,“宰执以下,皆用白纸糊烛灯一枚,长柄揭之马前”。

为了躲懒,有些官员称病不赴朝会,这种情形愈演愈烈,直到宋仁宗时期,有御史弹劾史馆修撰石中立等33人假借生病之名行旷工之实。

这让宋仁宗非常生气,特地下诏警告百官。

为了堵上“病假”这个漏洞,宋仁宗规定,若有人多次称病不上朝,朝廷会派医官检查核实,一旦发现有人“骗假”,必将予以严惩。

元代鼎鼎有名的大画家

迟到被当堂打板子

元朝时对公出也做了规范,《元典章·吏部七·公规一》记载:“京府州县官每日早聚圆坐,参议词讼,理会公事,除合给假日外,毋得废务。仍每日一次署押公座文簿,若有公出者,于上标附。”即公出的人也需要在签到表上备注,便于核查。

据《元史》记载,大书画家赵孟頫在尚书省任兵部郎中时,就由于上朝迟到挨了板子。当时的丞相桑哥对考勤的管理很严格,某日,赵孟頫上班迟到,就被不讲情面的断事官拉去打了一顿板子。赵孟頫心道好歹咱也是个有头有脸的人物,被当堂打板子也太屈辱了,便去找副丞相叶李哭诉,所谓“刑不上大夫”。此后,处分办法才改为曹史以下迟到缺勤者打屁股。

明时官员摸黑上班

还有人误跌河里

明朝“治庸”也流行“打屁股”(即廷杖),规定缺勤1天处笞20小板,每再满3天加一等,满20天处杖打100大板。

明朝时,官员不仅要早起,还要摸黑上班。

据《天咫偶闻》记载,明代紫禁城内原本有路灯照明,但天启年间太监魏忠贤当权后,以方便深夜出入宫门活动为由,下令撤去路灯。其后,该制度又为清朝继承,紫禁城内,除朝房及各门外,绝无灯火,理由为消弭火患。

官员们凌晨上朝只好摸黑行路。冬天天亮晚,路上又黑灯瞎火,结果是百官“戊夜趋朝,皆暗行而入,相遇非审视不辨”,于是“追尾”之事经常发生。一天,一名住得离宫较远的官员可能起晚了一点,因怕“朝会”迟到,一路小跑,加之当天早上下大雨、路又滑,慌乱中没辨清方向,竟失足御河溺亡。

清朝对下班盯得紧

特派太监守门登记

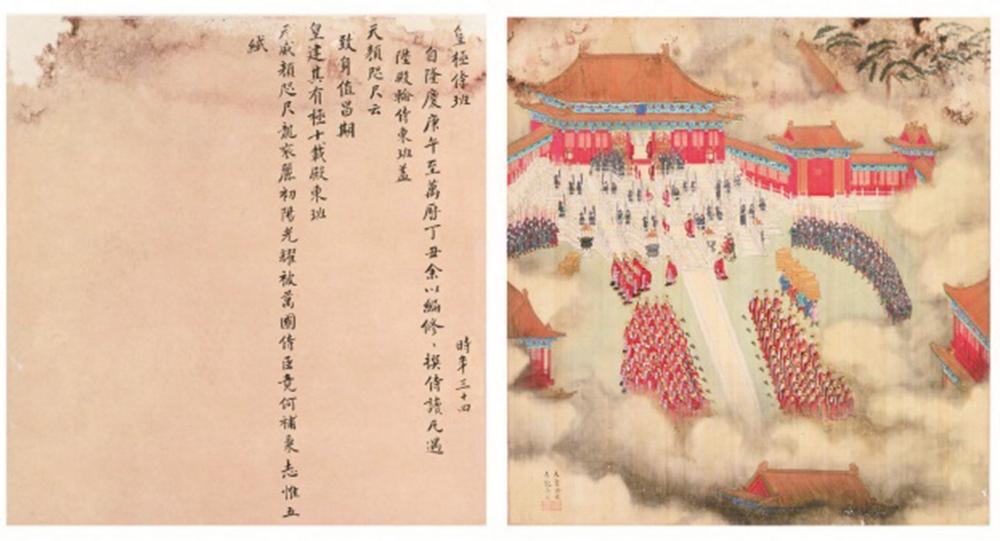

清初诸帝抓考勤也颇严,乾隆时,一个叫钱在上的翰林给皇孙当老师,只因连日缺勤,便奉旨革职留任,给了长达八年的考察期,八年无过,方准开复,也因此失去了事业上升期的大好晋升机会。

彼时对下班也盯得很紧,特派太监管门,对京朝机关的散值情况逐日登记,官员若有部院应办事务或奉旨特派事件而应早散值,必须将早退的缘由告知管门太监,随时登记,以备查核。不过,到晚清时,就是另一番景象了,即如《官场现形记》第三十四回所谓“不过同点卯应名一般,一来就走”。

(综合北京晚报、都市女报、故宫博物院,部分内容摘自完颜绍元著《中国式官场——回望千年潜在规则》)