刚刚过去的1月10日是第四个“中国人民警察节”。在警察队伍中,有这样一支重要的力量,他们和侦查人员一起赶赴犯罪现场,从血迹、指纹等细微处寻找常人难以察觉的各种线索,为侦破案件拨开迷雾、提供支持。他们,就是法医。

指纹检验、足迹检验、工具痕迹检验、文书笔迹检验、法医学、理化检验学……这些看似是现代才有的科学技术,其实在上千年前就已被运用。

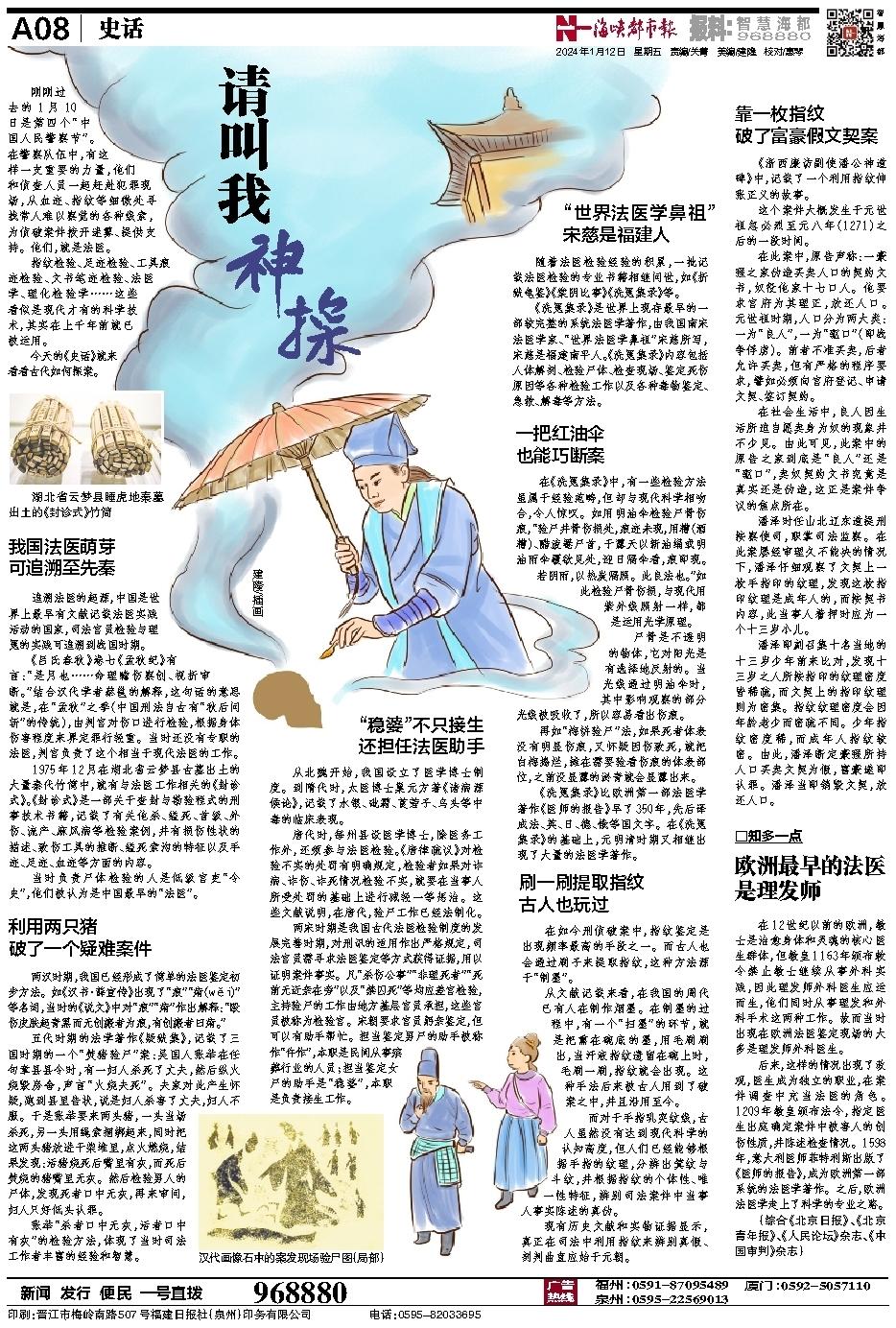

今天的《史话》就来看看古代如何探案。

我国法医萌芽

可追溯至先秦

追溯法医的起源,中国是世界上最早有文献记载法医实践活动的国家,司法官员检验与理冤的实践可追溯到战国时期。

《吕氏春秋》卷七《孟秋纪》有言:“是月也……命理瞻伤察创、视折审断。”结合汉代学者蔡邕的解释,这句话的意思就是,在“孟秋”之季(中国刑法自古有“秋后问斩”的传统),由判官对伤口进行检验,根据身体伤害程度来界定罪行轻重。当时还没有专职的法医,判官负责了这个相当于现代法医的工作。

1975年12月在湖北省云梦县古墓出土的大量秦代竹简中,就有与法医工作相关的《封诊式》。《封诊式》是一部关于查封与勘验程式的刑事技术书籍,记载了有关他杀、缢死、首级、外伤、流产、麻风病等检验案例,并有损伤性状的描述、致伤工具的推断、缢死索沟的特征以及手迹、足迹、血迹等方面的内容。

当时负责尸体检验的人是低级官吏“令史”,他们被认为是中国最早的“法医”。

利用两只猪

破了一个疑难案件

两汉时期,我国已经形成了简单的法医鉴定初步方法。如《汉书·薛宣传》出现了“痕”“痏(wěi)”等名词,当时的《说文》中对“痕”“痏”作出解释:“殴伤皮肤起青黑而无创瘢者为痕,有创瘢者曰痏。”

五代时期的法学著作《疑狱集》,记载了三国时期的一个“焚猪验尸”案:吴国人张举在任句章县县令时,有一妇人杀死了丈夫,然后纵火烧毁房舍,声言“火烧夫死”。夫家对此产生怀疑,跑到县里告状,说是妇人杀害了丈夫,妇人不服。于是张举要来两头猪,一头当场杀死,另一头用绳索捆绑起来,同时把这两头猪放进干柴堆里,点火燃烧,结果发现:活猪烧死后嘴里有灰,而死后焚烧的猪嘴里无灰。然后检验男人的尸体,发现死者口中无灰,再来审问,妇人只好低头认罪。

张举“杀者口中无灰,活者口中有灰”的检验方法,体现了当时司法工作者丰富的经验和智慧。

“稳婆”不只接生

还担任法医助手

从北魏开始,我国设立了医学博士制度。到隋代时,太医博士巢元方著《诸病源候论》,记载了水银、砒霜、莨菪子、乌头等中毒的临床表现。

唐代时,每州县设医学博士,除医务工作外,还须参与法医检验。《唐律疏议》对检验不实的处罚有明确规定,检验者如果对诈病、诈伤、诈死情况检验不实,就要在当事人所受处罚的基础上进行减轻一等惩治。这些文献说明,在唐代,验尸工作已经法制化。

两宋时期是我国古代法医检验制度的发展完善时期,对刑讯的适用作出严格规定,司法官员需寻求法医鉴定等方式获得证据,用以证明案件事实。凡“杀伤公事”“非理死者”“死前无近亲在旁”以及“禁囚死”等均应差官检验,主持验尸的工作由地方基层官员承担,这些官员被称为检验官。宋朝要求官员躬亲鉴定,但可以有助手帮忙。担当鉴定男尸的助手被称作“仵作”,本职是民间从事殡葬行业的人员;担当鉴定女尸的助手是“稳婆”,本职是负责接生工作。

“世界法医学鼻祖”宋慈是福建人

随着法医检验经验的积累,一批记载法医检验的专业书籍相继问世,如《折狱龟鉴》《棠阴比事》《洗冤集录》等。

《洗冤集录》是世界上现存最早的一部较完整的系统法医学著作,由我国南宋法医学家、“世界法医学鼻祖”宋慈所写,宋慈是福建南平人。《洗冤集录》内容包括人体解剖、检验尸体、检查现场、鉴定死伤原因等各种检验工作以及各种毒物鉴定、急救、解毒等方法。

一把红油伞

也能巧断案

在《洗冤集录》中,有一些检验方法虽属于经验范畴,但却与现代科学相吻合,令人惊叹。如用明油伞检验尸骨伤痕,“验尸并骨伤损处,痕迹未现,用糟(酒糟)、醋泼罨尸首,于露天以新油绢或明油雨伞覆欲见处,迎日隔伞看,痕即现。若阴雨,以热炭隔照。此良法也。”如此检验尸骨伤损,与现代用紫外线照射一样,都是运用光学原理。

尸骨是不透明的物体,它对阳光是有选择地反射的。当光线通过明油伞时,其中影响观察的部分光线被吸收了,所以容易看出伤痕。

再如“梅饼验尸”法,如果死者体表没有明显伤痕,又怀疑因伤致死,就把白梅捣烂,摊在需要验看伤痕的体表部位,之前没显露的淤青就会显露出来。

《洗冤集录》比欧洲第一部法医学著作《医师的报告》早了350年,先后译成法、英、日、德、俄等国文字。在《洗冤集录》的基础上,元明清时期又相继出现了大量的法医学著作。

刷一刷提取指纹

古人也玩过

在如今刑侦破案中,指纹鉴定是出现频率最高的手段之一。而古人也会通过刷子来提取指纹,这种方法源于“制墨”。

从文献记载来看,在我国的周代已有人在制作烟墨。在制墨的过程中,有一个“扫墨”的环节,就是把熏在碗底的墨,用毛刷刷出,当汗液指纹遗留在碗上时,毛刷一刷,指纹就会出现。这种手法后来被古人用到了破案之中,并且沿用至今。

而对于手指乳突纹线,古人虽然没有达到现代科学的认知高度,但人们已经能够根据手指的纹理,分辨出箕纹与斗纹,并根据指纹的个体性、唯一性特征,辨别司法案件中当事人事实陈述的真伪。

现有历史文献和实物证据显示,真正在司法中利用指纹来辨别真假、剖判曲直应始于元朝。

靠一枚指纹

破了富豪假文契案

《浙西廉访副使潘公神道碑》中,记载了一个利用指纹伸张正义的故事。

这个案件大概发生于元世祖忽必烈至元八年(1271)之后的一段时间。

在此案中,原告声称:一豪强之家伪造买卖人口的契约文书,奴役他家十七口人。他要求官府为其理正,放还人口。元世祖时期,人口分为两大类:一为“良人”,一为“驱口”(即战争俘虏)。前者不准买卖,后者允许买卖,但有严格的程序要求,譬如必须向官府登记、申请文契、签订契约。

在社会生活中,良人因生活所迫自愿卖身为奴的现象并不少见。由此可见,此案中的原告之家到底是“良人”还是“驱口”,卖奴契约文书究竟是真实还是伪造,这正是案件争议的焦点所在。

潘泽时任山北辽东道提刑按察使司,职掌司法监察。在此案屡经审理久不能决的情况下,潘泽仔细观察了文契上一枚手指印的纹理,发现这枚指印纹理是成年人的,而按契书内容,此当事人着押时应为一个十三岁小儿。

潘泽即刻召集十名当地的十三岁少年前来比对,发现十三岁之人所按指印的纹理密度皆稀疏,而文契上的指印纹理则为密集。指纹纹理密度会因年龄老少而密疏不同。少年指纹密度稀,而成年人指纹较密。由此,潘泽断定豪强所持人口买卖文契为假,富豪遂即认罪。潘泽当即销毁文契,放还人口。

□知多一点

欧洲最早的法医 是理发师

在12世纪以前的欧洲,教士是治愈身体和灵魂的核心医生群体,但教皇1163年颁布敕令禁止教士继续从事外科实践,因此理发师外科医生应运而生,他们同时从事理发和外科手术这两种工作。故而当时出现在欧洲法医鉴定现场的大多是理发师外科医生。

后来,这样的情况出现了改观,医生成为独立的职业,在案件调查中充当法医的角色。1209年教皇颁布法令,指定医生出庭确定案件中被害人的创伤性质,并陈述检查情况。1598年,意大利医师菲特利斯出版了《医师的报告》,成为欧洲第一部系统的法医学著作。之后,欧洲法医学走上了科学的专业之路。

(综合《北京日报》、《北京青年报》、《人民论坛》杂志、《中国审判》杂志)