N海都记者 刘锦涵 严彬睿 文/图

前不久,“福州肉燕博物馆”在闽侯揭牌、开馆,吸引不少市民慕名前往参观。但此后,有市民通过智慧海都平台报料,“福州肉燕博物馆”在开馆第二日后就未对外开放,让不少特意来此参观的游客白跑一趟。1月13日上午,海都记者实地走访时,看到这家“博物馆”确未开门,附近村民表示,“博物馆”开馆后,也只是偶尔开了几次门。

据了解,“福州肉燕博物馆”由后福村与青口镇合作共建,政府有关部门还拨付总计200万元“乡村振兴试点示范资金”支持建馆。该“博物馆”未在文物部门进行备案,馆内没有文物,也不是真正的博物馆。那这全省独一份的“肉燕博物馆”是如何诞生的?为何开馆后又不常开放呢?

开放时间不固定,因“准备工作有不足”

1月13日上午,记者来到了闽侯县后福村的“福州肉燕博物馆”,只见“博物馆”大门紧闭,但门口却有不少游客“打卡、拍照”。记者敲响“博物馆”大门,但无人回应。附近散步的村民刘先生告诉记者,从1月7日到1月13日,偶尔有开过几次门。随后,记者在村中进行了走访,不少村民称,几乎没看到“博物馆”开门。有村民说,“博物馆”归村里管,想要进去参观可以联系村委。

记者以游客的身份,联系了后福村党支部书记刘祥安,询问“博物馆”是否可以开放。对方表示,马上过来开门。不到5分钟,就有工作人员前来打开了“博物馆”的大门。

既然“博物馆”可以正常开门,为何又要关门?有知情村民透露,因为“博物馆”的准备工作还有不足,正常开放存在困难。这位村民对记者称,一方面,村里担心临时聘请的解说人员不够专业,可能做不好这么多游客的接待工作;另一方面,若“博物馆”聘请工作人员则需要为其发放工资,但村里又担心村财政方面的手续不好办理。

该村民的说法是否属实?记者询问了刘祥安,他表示情况属实。

刘祥安告诉记者:“为解决这些问题,村里已多次开会商讨方案,现在计划将村里的露营场地对外承包,作为附加条件,承包方还需要同时做好‘博物馆’的运营工作。目前,村里正在与有意向的管理团队进行商谈,希望‘博物馆’能够尽早正常开放。”

筹建过程:村民提议并获镇政府支持

根据微信公号“遇见闽侯”发布的相关内容,“福州肉燕博物馆”是全省首个以肉燕为主题的“博物馆”。它为何会落地后福村?又是如何筹建的呢?

有知情村民介绍,后福村以肉燕闻名,肉燕的相关产业曾是村民的支柱收入,正因对“肉燕”有特殊情感,就有村民提出,“能不能建个‘肉燕博物馆’,让更多人了解后福村的肉燕文化”。这一设想提出后,得到了村民的一致支持。

不仅是村民支持,政府也支持。刘祥安说:“‘博物馆’是后福村与青口镇合作共建的,‘博物馆’的建筑还是青口镇提供的古厝。不仅如此,镇政府还指导我们申请了数百万元乡村振兴经费,以作建立‘博物馆’之用。”

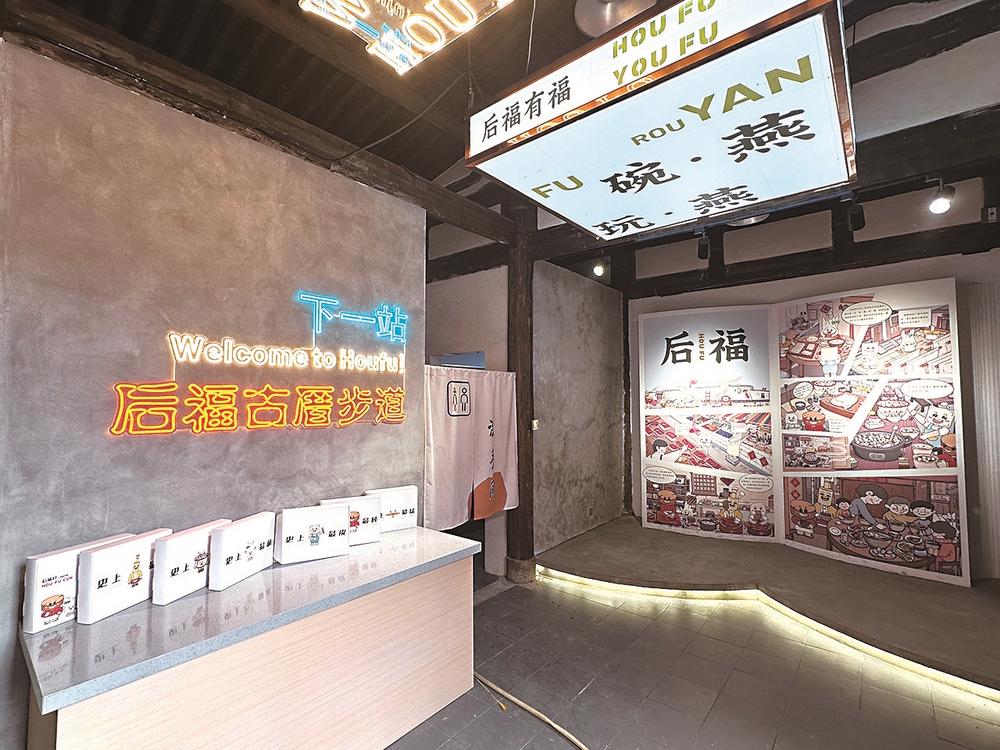

在多方共同努力下,今年1月6日,“福州肉燕博物馆”在后福村揭牌、开馆。据“遇见闽侯”发布的内容可知,揭牌活动现场气氛火热,闽侯县、青口镇均有领导到场。当天,现场还举行了授牌活动,“福州肉燕博物馆”也成为闽侯县青口小学学生的研学实践教育基地、福建农业职业技术学院学生的社会实践基地。

“福州肉燕博物馆”是否名副其实?

根据《博物馆条例》的相关规定,成立博物馆需要向省级政府文物主管部门备案,那“福州肉燕博物馆”是否备案了呢?记者电话咨询了福建省文物局博物馆处,得到的回复是:“福州肉燕博物馆”未备案。

博物馆处的工作人员解释:“博物馆有国有和非国有之分,这种应该属于非国有博物馆。按要求,场馆方须在市一级的民政部门进行登记,再由民政部门推荐,场馆方提交材料,符合要求并通过审核后才予以备案。”随后,记者询问了福州市民政局相关处室,工作人员答复,未查询到“肉燕博物馆”的登记信息。

此外,记者查询了“全国博物馆年度报告信息系统”,也未找到“福州肉燕博物馆”的有关信息。难道“福州肉燕博物馆”没有办理相关手续吗?记者又询问了刘祥安,他解释说:“现在还在落实这个事。”

记者进入博物馆后,看到陈列的是后福村肉燕历史的介绍,大多以图文方式展示,并没有看到有标注文物信息的物品。

“福州肉燕博物馆”未备案,也没有文物,到底算不算博物馆呢?闽侯县文物局工作人员表示,“福州肉燕博物馆”并不是真正的博物馆,“按要求,博物馆要展示文物,但是这个所谓的‘博物馆’没有文物,从这一点说它就不符合要求”。

“福州肉燕博物馆”不是真正的博物馆,却冠以“博物馆”之名,这合适吗?福建省文物局博物馆处的工作人员表示,并无相关规定禁止以“某某博物馆”的方式命名。由于该“博物馆”不是真正的博物馆,因此《博物馆条例》的规定并不适用于其管理。闽侯县文物局工作人员也告诉记者:“‘福州肉燕博物馆’的情况也不是特例,像‘青红酒博物馆’情况也与之类似。”

村里建馆,还申请了“乡村振兴经费”200万

按照后福村党支部书记刘祥安的说法,为筹建“博物馆”,村里申请了“乡村振兴经费”。记者从福建省财政厅了解到,所谓的“乡村振兴经费”实际上是“乡村振兴试点示范资金”。这笔资金以区、县为单位,向全省各区、县下发。区、县相关部门收到这笔资金后,再根据需要自主进行分配。

记者通过电话询问了闽侯县财政局,工作人员表示,确实有拨给后福村“乡村振兴经费”,全部拨款在2022年发放完毕。“拨款按期下发的,在工程验收通过后,拨款才下来,前前后后一共拨款了200万元。资金使用明细我们不了解,这是乡村振兴办牵头在做,要问他们。”

记者致电闽侯县农业农村局乡村振兴办,询问资金的使用情况。接线人是该局的一名科长,其称:“按要求,村里要对资金使用的情况进行公示,(我)不知道这要不要在网络上公示。作为记者,你可以去村里拍,他们都公示过了。”

钱是怎么花的,又由谁监管?记者采访了青口镇负责此事的副镇长。他表示,“博物馆”属于后福村,镇里参与不多,对于资金的使用也谈不上监管。

记者再次致电闽侯县农业农村局乡村振兴办,对资金由谁监管一事进行核实、了解。上述的那名科长表示,钱是拨给镇里,用钱的是后福村,资金是乡镇在管理。

“福州肉燕博物馆”未做好准备就大办开馆活动,目的是什么呢?上述那名科长解释称,办开馆活动,是为了招商的需要,“不是开馆后第二天就要开门,这家‘博物馆’是由村里还是镇里或是第三方去运营(还不一定)”。