火爆全网的“科目三”你会跳吗?

凭借动感的音乐、魔性的动作,“科目三”很快刷屏各大平台并席卷海外,俄罗斯皇家芭蕾舞团、世界拉丁舞冠军都成了“科目三”选手。

跳舞这个爱好,也许早已根植在人类的基因里。

翻开中国历史文化的篇章,你会发现舞蹈从未在中国人的生活中缺席:重大节日要跳舞,休闲时刻要跳舞,随时随地都能载歌载舞。

“东方天书”

刻的是乐舞场面?

风靡全网的“科目三”,据说源自广西一场婚礼现场多人欢歌起舞的场景。在舞者轻快的舞步之中,欢快喜悦的气氛似乎能顺着网线流淌出来。

在重大活动中跳舞这个习惯到底是从哪里来的,几乎不可能找到源头。不过,却有证据显示,早在约1万年前,先民们就会在祭祀中跳舞。

《江苏文库·研究编》之《江苏音乐史》中,提到位于连云港市的锦屏山将军崖岩画,认为它一方面反映了上古时期氏族社会祝祀活动的大致面貌,另一方面展现了祝祭乐舞的艺术形象,为研究我国乐舞提供了宝贵的资料。

将军崖岩画发现于1979年,是迄今为止我国发现的最早的岩画之一,距今大约有1万年的历史,其样式较为罕见,被称为“东方天书”。

岩画中表现的是怎样的场景?多年来有多种说法,按照书中的理解,刻画的应该是上古时期先民进行祝祭乐舞的样子。

相传,将军崖岩下的凹形坪地是东夷人进行“祭日之舞”的场所。不过岩画并没有刻得那么清晰,反映原始社会乐舞样貌的内容都比较抽象,需要一点想象力。

虽然看不清他们到底跳的是什么舞步,却能感受到舞者们身上有一种欢畅、热烈的情绪。

刘邦、项羽

也是舞蹈高手?

“长袖善舞”这个词,现在一般用来形容某人很有手段,善于钻营,会走门路。

如果追溯这个词的来历,你会发现它最早出自于战国的《韩非子·五蠹》,指袖子长有利于起舞。

史料记载,楚人最喜爱跳舞,而在当时流行的舞蹈中,最能表现楚舞特色的就是长袖细腰舞蹈,直到汉代,袖舞还超级受欢迎。

徐州古称彭城,是两汉文化发源地,有“刘邦故里、项羽故都”之称。多年来考古学家们在徐州出土了大量的汉画像石,石头上的袖舞丰富多彩,有独舞、对舞、集体舞……姿态万千。

据汉画像石提供的图像资料,袖舞以手袖为道具,有长袖、蝶袖、筒袖、半筒袖、陀螺袖等。舞者对袖的舞法也十分丰富,分为扬、甩、撩、拖、绞等。

今天我们可以从画像石、陶俑上,窥见汉代袖舞的一点风采。舞者一般将手藏于袖中,做腾空翱翔状,模拟鸟、凤凰的形态。

长袖舞蹈活跃在汉代艺术表演的各个角落。刘邦、项羽、项庄、项伯、虞姬……这些你在历史书上读到的人物,也许都是舞蹈高手。

模拟八哥跳舞

他的舞姿上了史书

刘邦项羽的舞姿如何,今天实在难以还原。不过,历史上爱跳舞的名人还有不少,魏晋名士谢安的堂哥谢尚,就是个“能文能舞”的全才,他的舞姿可是上了史书的。

谢尚是东晋建康(今南京)人,他身上标签很多,神童、才子、名士,做过将军、当过太守,他的书法、诗歌、音律在当时都属一流,舞蹈更是不在话下。

谢尚的“代表舞”叫鸲(qú)鹆(yù)舞。鸲鹆,其实就是人们常说的八哥,而鸲鹆舞则是要模拟出八哥的动态。《晋书·谢尚传》中,就记录了谢尚在司徒王导及宾客座前翩翩起舞的场景(司徒这一官职,在当时类似于现代的副总理级别)。

有次谢尚到王府拜谒,正适逢宴会,王导对谢尚说:“闻君能作《鸲鹆舞》,一座倾想,宁有此理不?”谢尚一口答应,“著衣帻而舞。导令坐者抚掌击节,尚俯仰在中,旁若无人”。唐人卢肇《鸲鹆舞赋》对谢尚的舞蹈进行了生动的描绘:“公乃正色洋洋,若欲飞翔”“宛修襟而乍疑雌伏,赴繁节而忽若鹰扬”。

谢尚的舞蹈,不仅有形体上的美,更体现了一种追求自由的文化态度。客人们的掌声说明,在当时名士们在宴会上跳舞并不少见,是种大家都能欣赏、认可的艺术。

唐代也有

风靡全民的“科目三”

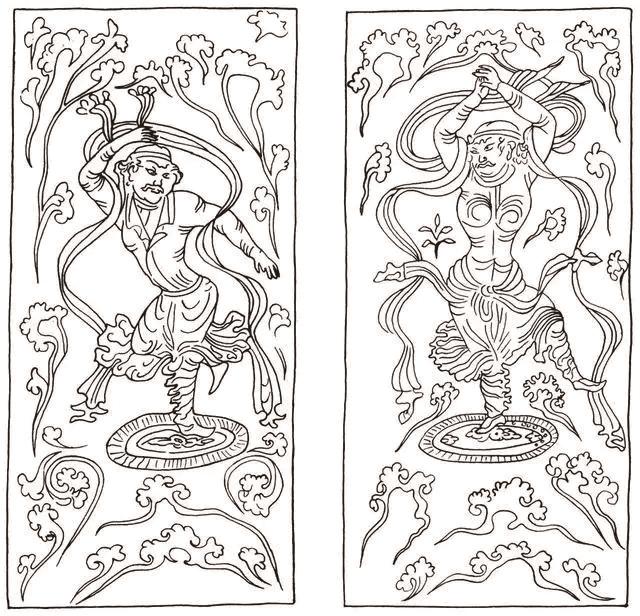

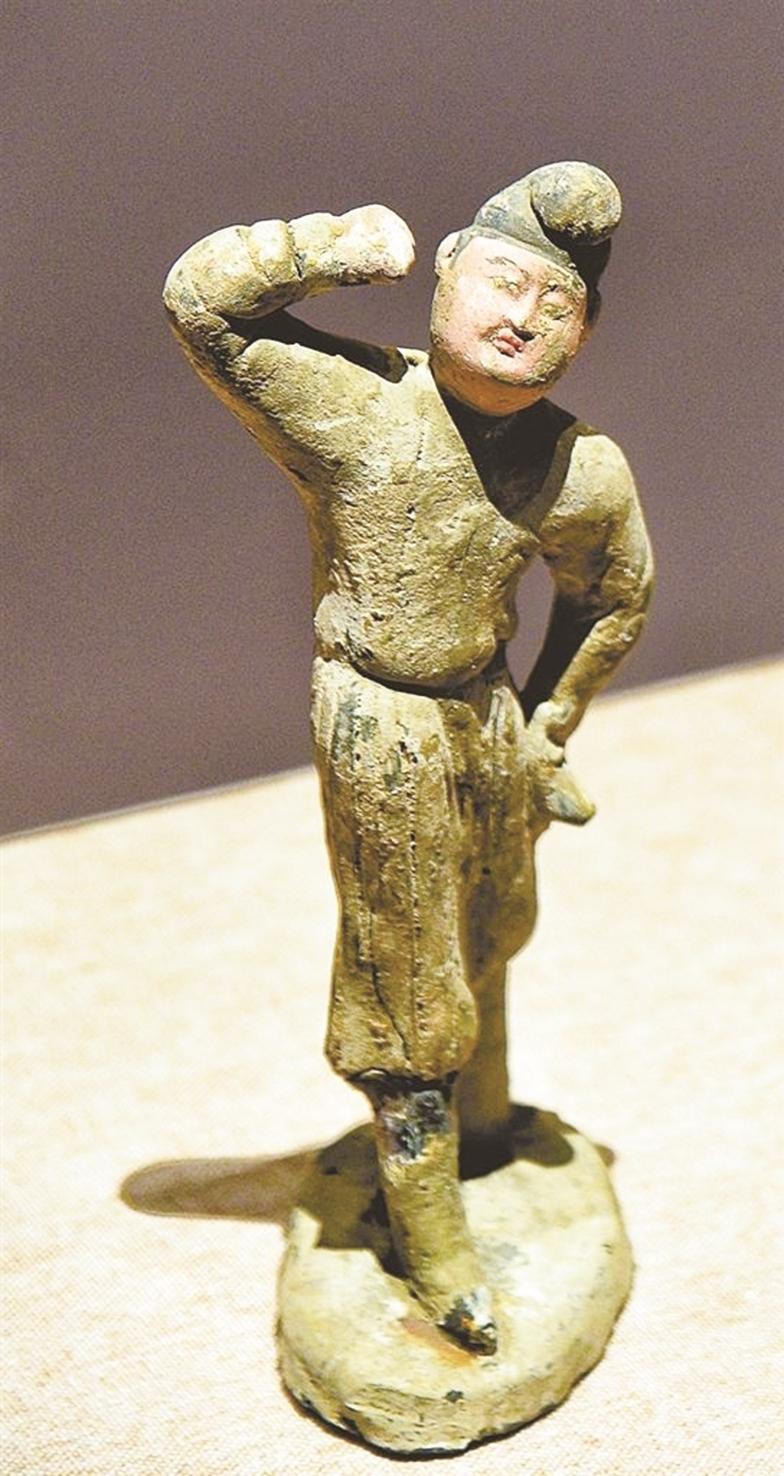

西安博物院有一组唐代舞俑的姿态,与“科目三”的舞蹈动作十分相似。

西安博物院工作人员介绍,唐代金乡县主墓曾出土了三件戴幞头的舞俑。三个舞俑服装一致,造型姿态一致,且其中两个舞俑做出踏步应和姿态,可推测三个舞俑是以三人舞的形式来表现集体踏歌的景象。

“踏歌”是一种源于民间的舞蹈,兴起于汉代,到唐代到达巅峰。踏歌舞首先讲究一个“踏”字——可单独踏地出声为节奏,抑或是和着歌声或乐曲以足踏地,起到激发情绪、带动气氛的作用,进而抒发人们的内心情感。同时,踏歌舞也格外重视甩袖和扭腰,与踏地的动作配套出现。

在唐代,“踏歌”是上至皇帝下至平民都喜欢的舞蹈,所以也会频繁出现在节日欢庆、祭祀祈福、男女集会、民间劳作、结伴出游、宴饮娱乐等不同的场合中,其风靡程度的确堪称“唐代的科目三”。

三百多斤的安禄山 竟会“胡旋舞”

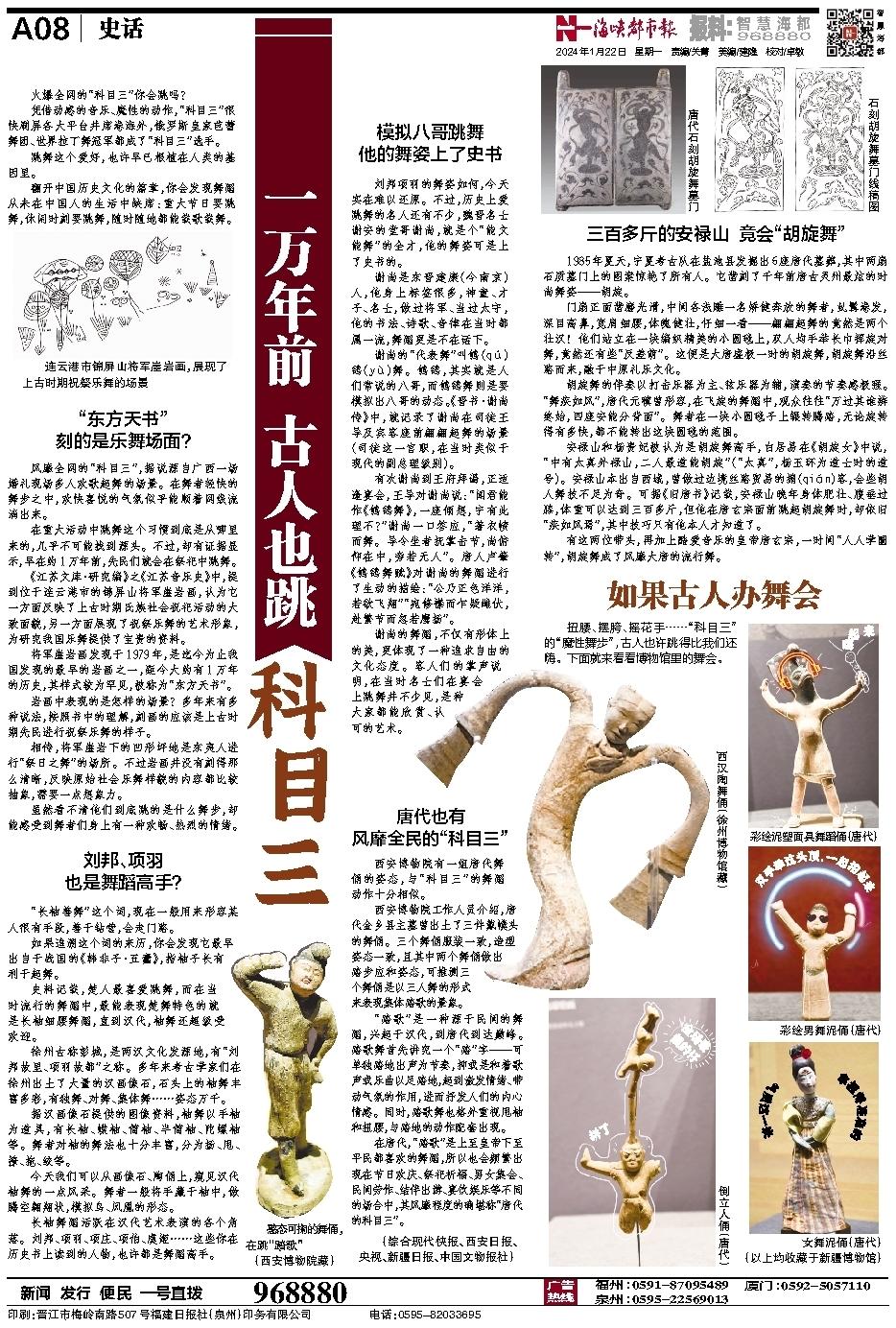

1985年夏天,宁夏考古队在盐池县发掘出6座唐代墓葬,其中两扇石质墓门上的图案惊艳了所有人。它凿刻了千年前唐古灵州最炫的时尚舞姿——胡旋。

门扇正面凿磨光滑,中间各浅雕一名矫健奔放的舞者,虬髯卷发,深目高鼻,宽肩细腰,体魄健壮,仔细一看——翩翩起舞的竟然是两个壮汉!他们站立在一块编织精美的小圆毯上,双人均手举长巾挥旋对舞,竟然还有些“反差萌”。这便是大唐盛极一时的胡旋舞,胡旋舞沿丝路而来,融于中原礼乐文化。

胡旋舞的伴奏以打击乐器为主、弦乐器为辅,演奏的节奏感极强。“舞疾如风”,唐代元稹曾形容,在飞旋的舞蹈中,观众往往“万过其谁辨终始,四座安能分背面”。舞者在一块小圆毯子上辗转腾踏,无论旋转得有多快,都不能转出这块圆毯的范围。

安禄山和杨贵妃被认为是胡旋舞高手,白居易在《胡旋女》中说,“中有太真外禄山,二人最道能胡旋”(“太真”,杨玉环为道士时的道号)。安禄山本出自西域,曾做过边境丝路贸易的掮(qián)客,会些胡人舞技不足为奇。可据《旧唐书》记载,安禄山晚年身体肥壮、腹垂过膝,体重可以达到三百多斤,但他在唐玄宗面前跳起胡旋舞时,却依旧“疾如风焉”,其中技巧只有他本人才知道了。

有这两位带头,再加上酷爱音乐的皇帝唐玄宗,一时间“人人学圜转”,胡旋舞成了风靡大唐的流行舞。

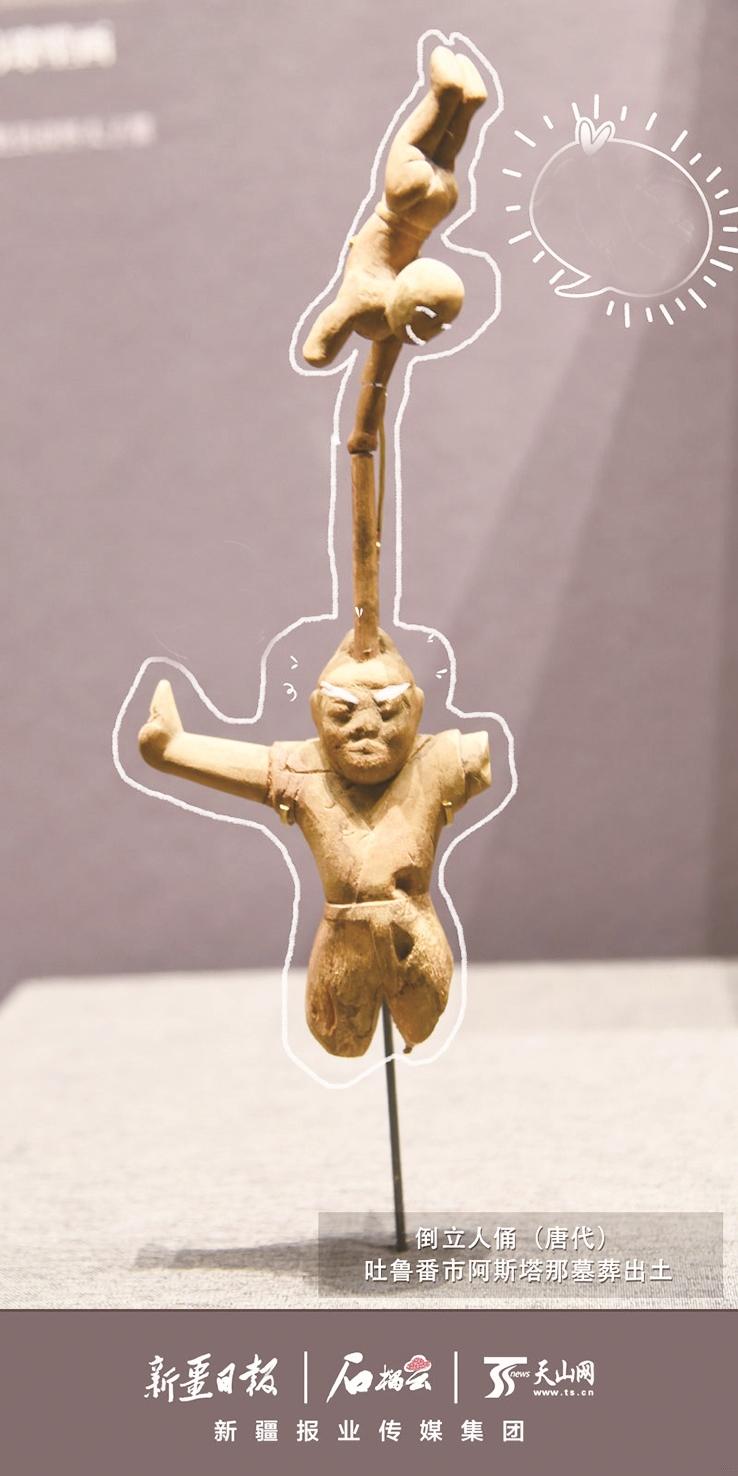

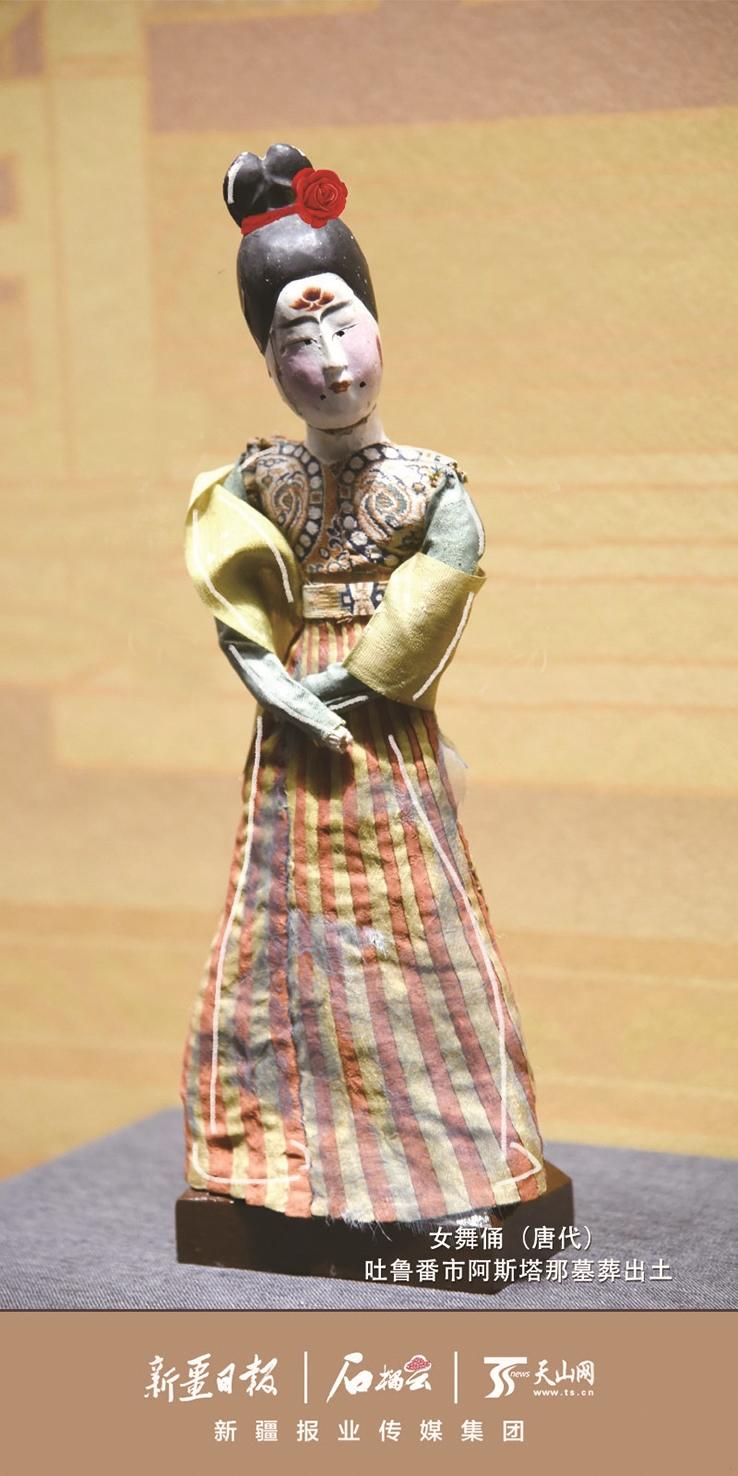

如果古人办舞会

扭腰、摆胯、摇花手……“科目三”的“魔性舞步”,古人也许跳得比我们还嗨。下面就来看看博物馆里的舞会。(综合现代快报、西安日报、央视、新疆日报、中国文物报社)