1928年10月,位于河南安阳市西北郊的小屯村,考古学家董作宾在此挥出第一铲,中国考古人科学发掘殷墟的序幕就此拉开。90多年的考古成果积淀之下,商,不再只是《史记》中3000余字的记载,它有血有肉、真实而立体。

2月26日,殷墟博物馆新馆正式面对公众开放。青铜器、陶器、玉器、甲骨……约2.2万平方米的展厅内,近4000件套精美文物随之揭开神秘面纱,其中四分之三的文物是首次亮相。

殷墟出土了极为丰富的文物,甲骨文无疑是分量最重的一类。

甲骨文是迄今为止中国发现的年代最早的成熟文字系统,是汉字的源头和中华优秀传统文化的根脉。2024年新年贺词中,习近平总书记就提到了殷墟甲骨的文字传承。

今天的《史话》就来了解神秘的甲骨文。

破译1个“字”

最高奖励10万元

目前殷墟已出土16万余片甲骨文,发现单字约4500字,已释读的大概有三分之一,还有大量甲骨文单字有待破解。为发挥甲骨文研究在中华文明探源工程中的积极作用,中国文字博物馆曾发出破译一字奖励10万元的“悬赏令”。

今年1月,中国文字博物馆发布了《第二批甲骨文释读优秀成果获奖名单》,来自复旦大学、吉林大学、清华大学等高校的五位学者,分别获得10万以及5万的相关奖励。

对于甲骨文,郭沫若曾经写过一首诗:“中原文化殷创始,观此胜于读古书。一片甲骨惊世界,蕞(zuì)尔一邑震寰宇。”

随着殷墟博物馆新馆的正式开放,甲骨文的魅力在持续辐射。

看商王朝小王子

3000年前的“请假条”

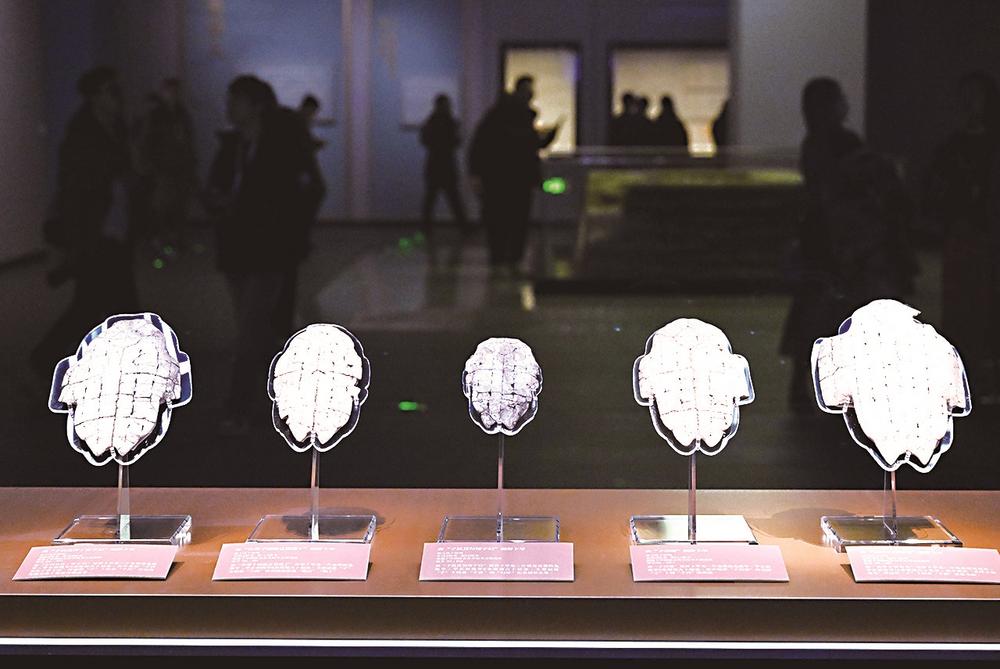

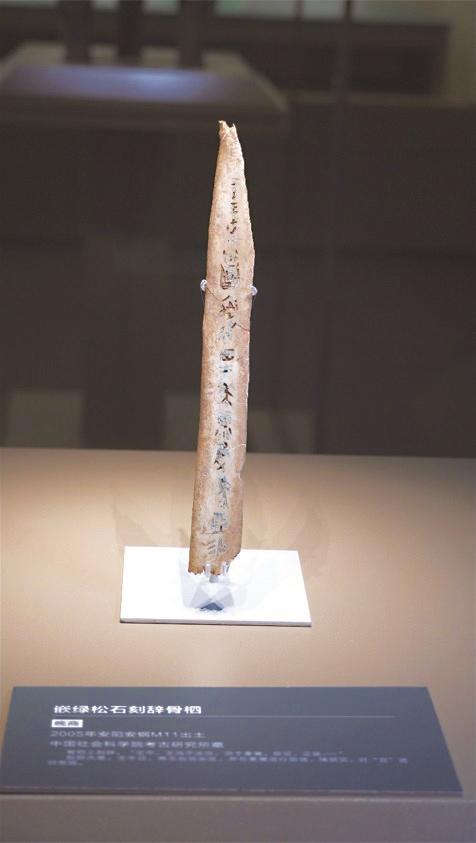

殷墟博物馆新馆的甲骨文专题展厅里,首次亮相的“子何人哉——殷墟花园庄东地甲骨特展”,110余片首次展出的甲骨记录了一位商朝小王子的生活日常。考古工作者推测“子”是商王武丁和王后妇好的儿子,是一位热衷于占卜的问卜者。占卜内容以“日记式”展示了“子”的日常生活,涉及祭祀、贡纳、军事、田猎、宴饮、舞乐等诸多事项,生动再现了商王朝“王子”的方方面面。其中一条“子其疫,弜往学”的卜辞,引起许多游客的兴趣。

“这条卜辞记录着‘子’入学后有一日生病,但又不敢无故旷课,于是他就占卜,这次的疾病是否严重?我是否能去上学?”殷墟博物馆讲解员胥怡雯说,这条卜辞被称为“3000年前的请假条”。

一片片甲骨

揭开商王朝神秘面纱

据专家考证,甲骨文主要是商代晚期王室用于占卜纪事而在龟甲或者兽骨上契刻的文字。由于当时生产力低下,商代人大多迷信鬼神,大事小事都要进行占卜,比如既有关于天气状况的,也有关于农业收成的;既有疾病、生育,更有打猎、行军作战、祭祀等,这些情况都通过甲骨予以记录下来。

从甲骨卜辞的记载中可以清楚地看到,殷商人还对日食、月食及星象进行记录,并形成了早期的天文观、天象观测和历法编算,指导生活生产。

通过甲骨文,可以大致了解商代人们生活的基本情形,也可以了解商代历史发展的基本脉络。

从药罐里发现的甲骨文

如果没有晚清时期王懿荣的一场生病,或许甲骨文的秘密还要掩藏很多年。

让我们把视线投向一百多年前的河南安阳小屯村。村里有个叫李成的剃头匠,身染脓疮而无钱医治,在万般无奈的情况下,他将在农田里挖出的甲骨研磨成粉进行外敷,止血化脓效果居然很好。这一奇特的效果被中药铺注意到,他们以六文钱一斤的价格予以收购,将其作为一味中药命名为“龙骨”。

清光绪二十五年(1899年),担任国子祭酒的王懿荣患上了疟疾而不得不服用中药,被派往鹤年堂抓药的小伙计带回了叫作“龙骨”的药材。一向喜好历史并钻研金石学的王懿荣发现龙骨上刻有一些像文字的图形,于是通过古董商人进行大量收购,并进入相应的研究,最后断定这些图形是商代文字。

王懿荣的研究成果在学术界引起了很大的轰动,并得到学界的充分认可。因为这些原始的文字大多刻画在龟甲兽骨上,人们将其命名为甲骨文。王懿荣是确认和收藏甲骨文第一人,后来人们将其称为“甲骨文之父”。

假如王懿荣再等待几十年,他可以见证重大历史——殷墟的发掘,那里是甲骨的集中出土地。但历史总是会留下遗憾。1900年,八国联军从天津登陆,很快攻入北京,慈禧太后带着光绪帝仓皇出逃,作为京师团练大臣的王懿荣,留下“主忧臣辱,主辱臣死”的绝命词后投井自尽,为国殉命。

王懿荣殉难之后,家道中落。王懿荣的儿子王翰甫为了生计,不得不变卖父亲收藏的甲骨和古董,其中大部分为刘鹗所得。刘鹗就是著名小说《老残游记》的作者,他是王懿荣的生前好友,也是甲骨文爱好者。1903年,刘鹗将自己所藏甲骨选拓1058片,编为《铁云藏龟》,这是甲骨文历史上第一次被著录成书,可谓是甲骨学的开山之作。

甲骨文破译

为何这么难

在甲骨文研究史上,罗振玉是一个不可绕过的人物,他除了鼓励刘鹗编辑《铁云藏龟》外,自己也收集了大量甲骨,并出版了系列著作,还考证出甲骨的重要出土地——河南安阳小屯村,为后续的殷墟考古工作作出了前期贡献。

从1928年到1937年间,当时的历史语言研究所考古组在董作宾、李济、梁思永等人的主持下,对小屯村一带进行了15次考古发掘,除了发掘出大量甲骨外,还发现了商代宫殿、宗庙遗址,并出土大量珍贵的铜器、玉器、陶器等,它们与甲骨文字相互佐证,终于让人们对商代历史有了较多了解。

但是,从被确认为中国最早的成熟汉字到现在已经120多年了,被人们破译的甲骨文,仍然不到一半。之所以如此,其一在于甲骨文基本上是王室贵族使用,不具有普及性,在汉字发展演化中缺失了不少链条或者步骤;其二是因为随着时代的发展,一些字被废弃,从而在后世发展中无法找到对应关系;其三是甲骨文总体数量偏少,出现不少一字多义现象,也给后世辨识增添不少难度。

而随着科学技术的发展、考古资料的新发现以及文字学的发展,人们对甲骨文的破译能力将大大提高。

□链接

在殷墟遥望

一个王朝的背影

殷墟是中国考古发掘时间最长、次数最多、面积最大的古代都城遗址。

在殷墟,繁盛的城市文明、完善的礼乐文明、举世瞩目的甲骨文字以及高度发展的手工业等,共同构筑了早期中国的出彩时代;在殷墟,灿烂精美的青铜器皿、琳琅华贵的玉石雕刻、装饰精美的马车,是3300多年前殷商文明的生动诠释。

走进殷墟博物馆新馆,迎面而立的高墙上镌刻着“苟日新,日日新,又日新”九个大字,这句出自商朝开国国君汤盘铭上的箴言,向参观者展示一个民族自古而今的革新姿态。

汤,即成汤,是商朝的开国君主。铭是刻在器皿上警醒自己的箴言。“这句话是商汤刻在澡盆上的箴言,意思是如果能每天除旧更新,就要持之以恒,时刻提醒自己要及时反省和不断革新。”安阳市文物局局长李晓阳说,古人澡身而浴德,这是一种革新的姿态。

而殷商人的创新进取、兼收并蓄也越来越多地被考古所证实。

博物馆内,大量殷墟出土的青铜器被集中展示,各类器物制作精致,装饰精美,代表了中国青铜器时代鼎盛时期的水平。

(综合新华社、海南日报、河南日报、央视网、新华每日电讯)