买家有点愁

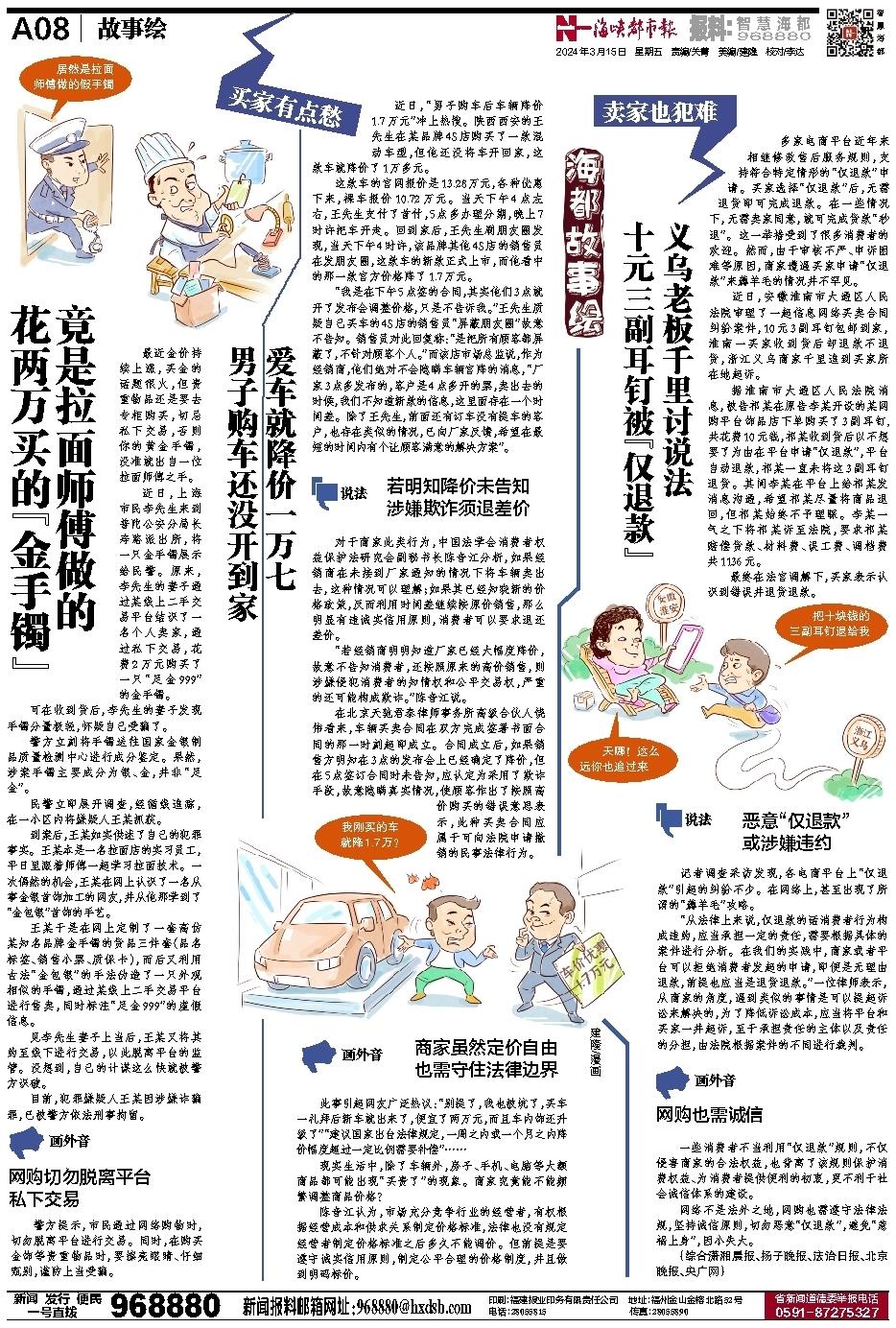

花两万买的“金手镯” 竟是拉面师傅做的

最近金价持续上涨,买金的话题很火,但贵重物品还是要去专柜购买,切忌私下交易,否则你的黄金手镯,没准就出自一位拉面师傅之手。

近日,上海市民李先生来到普陀公安分局长寿路派出所,将一只金手镯展示给民警。原来,李先生的妻子通过某线上二手交易平台结识了一名个人卖家,通过私下交易,花费2万元购买了一只“足金999”的金手镯。

可在收到货后,李先生的妻子发现手镯分量极轻,怀疑自己受骗了。

警方立刻将手镯送往国家金银制品质量检测中心进行成分鉴定。果然,涉案手镯主要成分为银、金,并非“足金”。

民警立即展开调查,经循线追踪,在一小区内将嫌疑人王某抓获。

到案后,王某如实供述了自己的犯罪事实。王某本是一名拉面店的实习员工,平日里跟着师傅一起学习拉面技术。一次偶然的机会,王某在网上认识了一名从事金银首饰加工的网友,并从他那学到了“金包银”首饰的手艺。

王某于是在网上定制了一套高仿某知名品牌金手镯的货品三件套(品名标签、销售小票、质保卡),而后又利用古法“金包银”的手法伪造了一只外观相似的手镯,通过某线上二手交易平台进行售卖,同时标注“足金999”的虚假信息。

见李先生妻子上当后,王某又将其约至线下进行交易,以此脱离平台的监管。没想到,自己的计谋这么快就被警方识破。

目前,犯罪嫌疑人王某因涉嫌诈骗罪,已被警方依法刑事拘留。

画外音

网购切勿脱离平台

私下交易

警方提示,市民通过网络购物时,切勿脱离平台进行交易。同时,在购买金饰等贵重物品时,要擦亮眼睛、仔细甄别,谨防上当受骗。

男子购车还没开到家

爱车就降价一万七

近日,“男子购车后车辆降价1.7万元”冲上热搜。陕西西安的王先生在某品牌4S店购买了一款混动车型,但他还没将车开回家,这款车就降价了1万多元。

这款车的官网报价是13.28万元,各种优惠下来,裸车报价10.72万元。当天下午4点左右,王先生支付了首付,5点多办理分期,晚上7时许把车开走。回到家后,王先生刷朋友圈发现,当天下午4时许,该品牌其他4S店的销售员在发朋友圈,这款车的新款正式上市,而他看中的那一款官方价格降了1.7万元。

“我是在下午5点签的合同,其实他们3点就开了发布会调整价格,只是不告诉我。”王先生质疑自己买车的4S店的销售员“屏蔽朋友圈”故意不告知。销售员对此回复称:“是把所有顾客都屏蔽了,不针对顾客个人。”而该店市场总监说,作为经销商,他们绝对不会隐瞒车辆官降的消息,“厂家3点多发布的,客户是4点多开的票,卖出去的时候,我们不知道新款的信息,这里面存在一个时间差。除了王先生,前面还有订车没有提车的客户,也存在类似的情况,已向厂家反馈,希望在最短的时间内有个让顾客满意的解决方案”。

说法

若明知降价未告知

涉嫌欺诈须退差价

对于商家此类行为,中国法学会消费者权益保护法研究会副秘书长陈音江分析,如果经销商在未接到厂家通知的情况下将车辆卖出去,这种情况可以理解;如果其已经知晓新的价格政策,反而利用时间差继续按原价销售,那么明显有违诚实信用原则,消费者可以要求退还差价。

“若经销商明明知道厂家已经大幅度降价,故意不告知消费者,还按照原来的高价销售,则涉嫌侵犯消费者的知情权和公平交易权,严重的还可能构成欺诈。”陈音江说。

在北京天驰君泰律师事务所高级合伙人饶伟看来,车辆买卖合同在双方完成签署书面合同的那一时刻起即成立。合同成立后,如果销售方明知在3点的发布会上已经确定了降价,但在5点签订合同时未告知,应认定为采用了欺诈手段,故意隐瞒真实情况,使顾客作出了按照高价购买的错误意思表示,此种买卖合同应属于可向法院申请撤销的民事法律行为。

画外音

商家虽然定价自由

也需守住法律边界

此事引起网友广泛热议:“别提了,我也被坑了,买车一礼拜后新车就出来了,便宜了两万元,而且车内饰还升级了”“建议国家出台法律规定,一周之内或一个月之内降价幅度超过一定比例需要补偿”……

现实生活中,除了车辆外,房子、手机、电脑等大额商品都可能出现“买贵了”的现象。商家究竟能不能频繁调整商品价格?

陈音江认为,市场充分竞争行业的经营者,有权根据经营成本和供求关系制定价格标准,法律也没有规定经营者制定价格标准之后多久不能调价。但前提是要遵守诚实信用原则,制定公平合理的价格制度,并且做到明码标价。

卖家也犯难

十元三副耳钉被“仅退款”

义乌老板千里讨说法

多家电商平台近年来相继修改售后服务规则,支持符合特定情形的“仅退款”申请。买家选择“仅退款”后,无需退货即可完成退款。在一些情况下,无需卖家同意,就可完成货款“秒退”。这一举措受到了很多消费者的欢迎。然而,由于审核不严、申诉困难等原因,商家遭遇买家申请“仅退款”来薅羊毛的情况并不罕见。

近日,安徽淮南市大通区人民法院审理了一起信息网络买卖合同纠纷案件,10元3副耳钉包邮到家,淮南一买家收到货后却退款不退货,浙江义乌商家千里追到买家所在地起诉。

据淮南市大通区人民法院消息,被告祁某在原告李某开设的某网购平台饰品店下单购买了3副耳钉,共花费10元钱,祁某收到货后以不想要了为由在平台申请“仅退款”,平台自动退款,祁某一直未将这3副耳钉退货。其间李某在平台上给祁某发消息沟通,希望祁某尽量将商品退回,但祁某始终不予理睬。李某一气之下将祁某诉至法院,要求祁某赔偿货款、材料费、误工费、调档费共1136元。

最终在法官调解下,买家表示认识到错误并退货退款。

说法

恶意“仅退款”

或涉嫌违约

记者调查采访发现,各电商平台上“仅退款”引起的纠纷不少。在网络上,甚至出现了所谓的“薅羊毛”攻略。

“从法律上来说,仅退款的话消费者行为构成违约,应当承担一定的责任,需要根据具体的案件进行分析。在我们的实践中,商家或者平台可以拒绝消费者发起的申请,即便是无理由退款,前提也应当是退货退款。”一位律师表示,从商家的角度,遇到类似的事情是可以提起诉讼来解决的,为了降低诉讼成本,应当将平台和买家一并起诉,至于承担责任的主体以及责任的分担,由法院根据案件的不同进行裁判。

画外音

网购也需诚信

一些消费者不当利用“仅退款”规则,不仅侵害商家的合法权益,也背离了该规则保护消费权益、为消费者提供便利的初衷,更不利于社会诚信体系的建设。

网络不是法外之地,网购也需遵守法律法规,坚持诚信原则,切勿恶意“仅退款”,避免“惹祸上身”,因小失大。

(综合潇湘晨报、扬子晚报、法治日报、北京晚报、央广网)