每年的3月21日是世界睡眠日。这个日子基本是我国传统节气春分的当天或后一天。“春眠不觉晓,处处闻啼鸟。”唐代诗人孟浩然的一首《春晓》,道尽了春日睡眠的无限惬意。古人对于睡眠非常重视,也很讲究,今天的《史话》就来聊聊古人睡眠那些事。

“睡神”诸葛亮

草堂春睡足

在古代,重视“睡个好觉”的不在少数。

要论“睡神”,首先当推诸葛亮。在《三国演义》之中,刘备第三次前去恭请诸葛亮出山,诸葛亮却正在睡午觉,刘备没有打扰,诸葛亮醒了之后,吟诵了一首有名的诗,其中说“草堂春睡足,窗外日迟迟”。好家伙,这一觉,愣是从中午睡到了傍晚。

当诸葛亮得知刘备一直等在外面之时,感动之余,为刘备分析了天下大势,就是著名的《隆中对》。能有这样出色的分析,除开诸葛亮的才华,也是因为他“春睡足”了,头脑状态在线。

苏东坡爱睡回笼觉

“其美无涯”

宋代一些文化大家,如苏东坡、欧阳修、王安石、陆游等都有一个共同的爱好,就是睡觉,这在他们的诗文之中多有反映。如苏东坡说:“吾每日须于五更初起,栉发数百,颒面尽,服裳衣毕,须于一净榻上,再用此法假寐。数刻之味,其美无涯……”就是说苏东坡每天早起后,还要再去睡一个回笼觉,这个回笼觉感觉是“其美无涯”。

相比苏东坡,王安石更为讲究。有一次,王安石和欧阳修闲聊,王安石说自己夏天睡觉,是要调换枕头面的。欧阳修问为什么,王安石则说“睡久气蒸枕热,则转一方冷处”,欧阳修大笑,说“介甫知睡,真懒睡也”。

明末清初的文学家李渔,在勤奋创作的同时,也很重视睡觉。在他的名著《闲情偶寄》中,还专门论述了睡觉的重要性与注意事项。他提醒人们“养生之诀,当以善睡居先”“是睡非睡也,药也”,只要能睡好觉,就是吃药,就是进补。

“养生男”陆游

不觅仙方觅睡方

陆游一生经历颠簸坎坷,在重重逆境中活到85岁高龄,是我国古代诗坛上少见的寿星之一,甚至在其晚年时,还能耳聪目明。究其原因,主要是他乐观豁达,善于养生。陆游曾非常直白地说“华山处士如容见,不觅仙方觅睡方”,也就是如果真的遇到大神了,宁可向他索要如何睡好觉的真经。

在古人那里,睡觉得下功夫来“学”。头一个要学的,就是按时睡。

“日出而作,日落而息”是古人严格的时刻表。具体来说,差不多是亥时入睡,卯时起床,搁到现在,也就是从晚上9点入睡,第二天六七点起床,至少能保证八小时的睡眠时间。

这些原理,不仅百姓会遵照,皇帝也不例外。据记载,乾隆皇帝政务再繁忙,晚上也顶多看看书、挥挥毫,准时上床睡觉,第二天按时早起,既不贪睡,也不晚睡,愣是在平均寿命不咋样的“皇帝圈”里,创造了89岁的长寿纪录。

侧龙卧虎?

不能爱咋睡就咋睡

准时准点还不够,睡觉的姿势,也是古人学习的重要内容。

通常来说,人们的睡姿分为三种:仰卧、俯卧、侧卧。在古人看来,不能爱咋睡就咋睡,三者自有高下。选择标准很简单,七个字——侧龙卧虎仰瘫尸。

其中,仰卧是最不被看好的姿势。仰卧之时,可能使人产生憋闷之感,有哮喘等病症的人会更加不适。此外,仰卧时,人们的手则可能会放到胸口或腹部,压迫心肺,引发不适甚至会做噩梦。

侧卧为最佳,朱熹弟子、南宋学者蔡元定曾经说:“睡侧而屈,觉正而伸。”意思是睡觉要侧卧,醒来才伸直身体。唐代著名医家、百岁老人孙思邈在《千金要方·道林养性》中提到:“屈膝侧卧,益人气力,胜正偃卧。”

那么侧卧是左边还是右边呢?当然是右边比较好,清代的学者曹庭栋在其养生学专著《老老恒言》中提到:“如食后必欲卧,宜右侧以舒脾气。”这其中也有其科学道理:右侧卧使得心脏、脾胃等受压最小,同时肝脏处于低位,有利于血液回流,而肝脏承担着人体主要解毒的功能,所以,这种体位对于保持心脏等的健康和充分发挥肝脏的解毒功能都非常有益。由于这种体位好处多多,所以被称为“吉祥睡”。

睡在“房中之房”

只管一觉到天亮

掌握了睡眠秘诀,还得有安睡“利器”。如果到古人家里瞅一眼,会发现光用来睡觉的寝具,就不止床这一种。

古代卧具可分为四种,榻、罗汉床、拔步床、架子床。这四者的分工非常清楚——拔步床和架子床都只能供人睡眠之用,而榻和罗汉床既能坐,也能睡。不过,人们最多也就是疲乏时,在榻和罗汉床上稍微休憩一会儿,打个小盹儿。真要是日落月升,困意席卷上身,还是得在拔步床或架子床上放心入眠。

你见过房车,可是见过房床么?拔步床就是古人的房中之房。

拔步床,又叫“八步床”,大意是床的结构复杂,体积庞大,小姐们以小碎步要走好几步。拔步床是在架子床的基础上,在外面设前廊,像一间房子。前廊下面有垫板,上面有罩檐,周围还安设着隔扇板和栏杆。里头多半放着一张条桌和一把凳子,桌上通常放着灯盏、妆奁、水壶、茶碗,地上还能放置马桶、净盆和衣笼等,总之在这种设计里,人们足不“下床”便能解决各种需求,只管一觉睡到天亮。

古代闽东“白美富”

带着“拔步床”出嫁

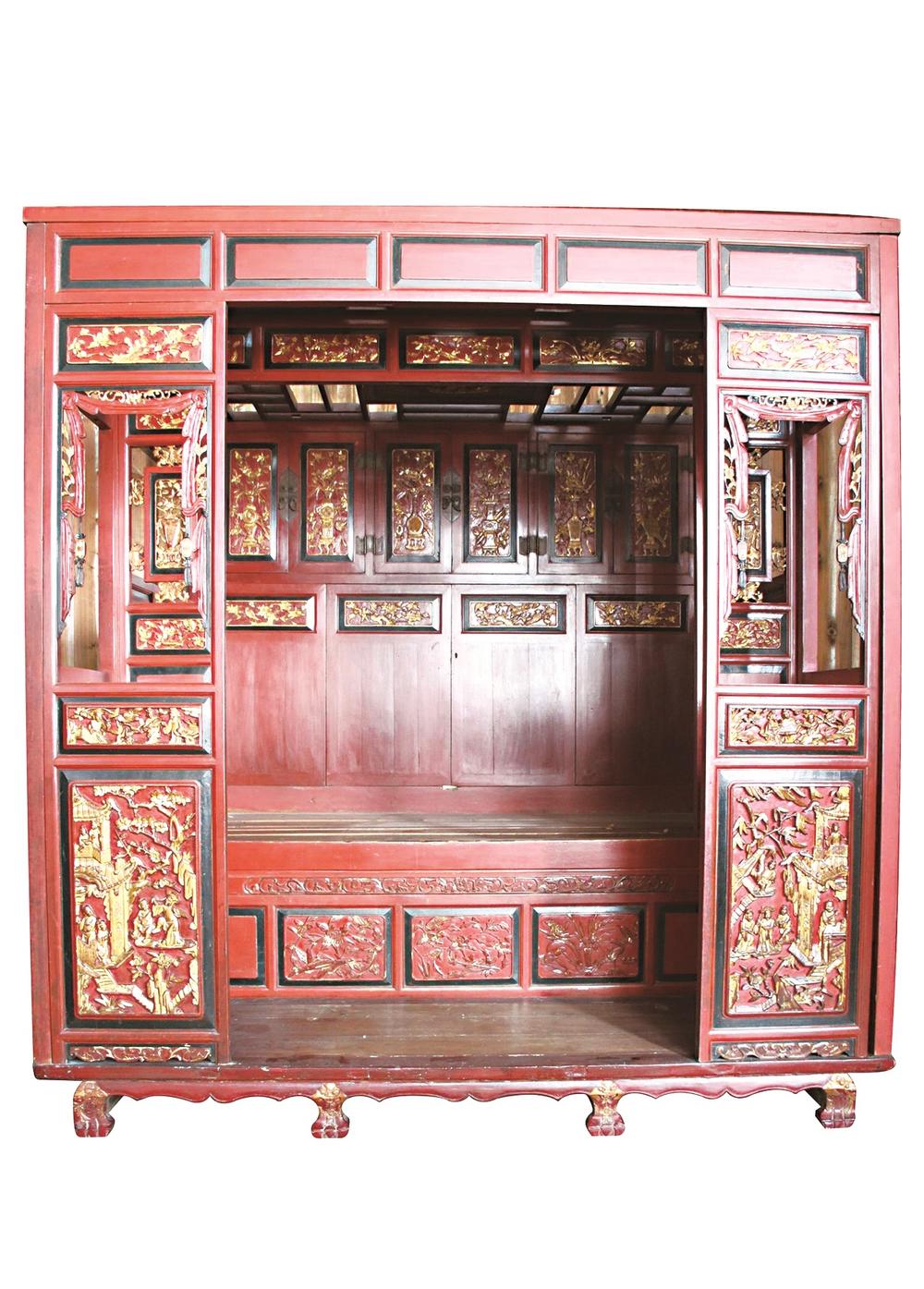

福建民俗博物馆收藏有一张“清代金漆木雕人物花鸟纹拔步床”,这张拔步床长2米、宽1.94米、高2.16米,以十根柱子支撑床顶,四周围栏,整体就像一个小房子,私密性很强。

整张床造型简洁大气,边围有床窗,后侧床架上设有三对笼枋橱可置放物品。橱门板上雕刻了吉祥花卉、如意、石榴、蝙蝠、葫芦等组合纹饰,有生活幸福美满、多子多福等美好寓意。

这类拔步床通常都是富裕家庭专门为待嫁闺女定制,闽东地区更是有定制整套家具为女儿陪嫁的风俗。

带张胡床去春游

春天很容易春困,中午打个盹会舒服很多。古人也爱午睡,有人在行旅之中还要午睡,这就需要利用一些睡具。

在古籍中经常提到一种睡具,那就是胡床。胡床并非现在意义上的床,而是一种可以折叠的坐具,类似于现在的马扎。大概是便于折叠、携带,因此经常被用作午睡的用具。

宋代范成大在《北窗偶书》中说道:“胡床憩午暑,帘影久徘徊。”明代文人袁宏道也在《和江进之杂咏》中说道:“山亭处处挈胡床,不独游忙睡亦忙。”看来胡床是当时很普遍的午睡用具,外出、旅游时携带,随时可以用来入眠。

司马光用“警枕”

叫醒自己

床如此讲究,其他寝具花样也不少,比如枕头。古时枕头种类不少,有布枕、藤枕、石枕、瓷枕、竹枕等。

安睡之外,枕头还肩负着“养生”的重任。将各种草药往里头一塞,能让睡眠体验再上一层楼。《本草纲目》记载有“药枕”的具体做法:“苦荞皮、黑豆皮、绿豆皮、决明子……作枕头,至老明目。”

由于每天陪伴入睡,古人的枕头也常常带着好寓意。比如,新婚夫妻就选“孩儿枕”,早生贵子。定州博物馆收藏着一件宋代“定窑白釉卧狮枕”,做噩梦了?别怕!狮子可不是吃素的,枕着狮子,让你一夜安睡到天亮。

再厉害一点,还可以利用枕头控制睡眠时长。司马光曾因为通宵达旦处理军务过于疲倦,最终制作出一个“警枕”。这种枕头用圆木制成,头稍微一偏,就会滚落到一旁,人自然从睡梦中清醒过来。

“先睡心,再睡眼”

当然,各种睡眠的技巧、时间安排等都以能睡着为最终的目的。“失眠”这个问题,我们其实也可以通过咂摸古人的智慧,找到一些解决方法。

孙思邈曾说过:“凡眠,先卧心后卧眼”,就是说,睡觉前,要使自己整个人放松下来,把白天所遇到的各种糟心事、烦恼事以及将来要遇到的棘手问题慢慢地从心中清除出去,逐渐达到所谓“人定”的状态,才能很好地入睡。

对此,南宋理学家蔡元定总结得更为简单明了:“先睡心,再睡眼”,心不静,哪里能有好的睡眠?朱熹对此大加称赞,认为此诀具有“古今未发之妙”。

(综合国家人文历史、福建民俗博物馆、央视,部分内容摘自《古人的生活世界》)