N海都记者 吴雪薇 周德庆

2014年的清明节,在福州文林山革命烈士陵园,刚退休不久的潘卫兴参加祭奠烈士的集体活动。在追思现场,他拿到了福州老地下党员陈世明编著的《把天堂建在人间》一书,书中有一篇陈老回忆老战友、潘卫兴的舅舅张章淦(小潘)烈士(1921—1948年,原中共闽浙赣省委政治交通员)的文章。他仔细阅读文章中的每一个细节后,内心久久不能平静。

潘卫兴从小就知道舅舅张章淦是革命烈士,但父母讲述的舅舅的故事都是碎片式的,且舅舅生前是“隐蔽战线”上的一名政治交通员,父母所知道的也很有限。

“舅舅牺牲时还没有成家,作为烈士后人,我要给舅舅写一篇个人传记,讲述他短暂又传奇的革命故事。”十年来,潘卫兴跑遍福州、南平、宁德等地的图书馆、档案馆、纪念馆等,走访当年与舅舅一起工作或知道一些内情的老同志,有关舅舅“小潘”的故事,渐渐丰富起来,一段段鲜为人知的红色故事也逐渐清晰。

电影《地下航线》:讲述的是他和战友的故事

1959年,上海电影制片厂摄制的战争电影《地下航线》在全国播出。电影讲述的是这样的故事:1947年,在闽江轮船公司“福州号”上,我党地下党员从福州台江码头出发,一路智斗国民党特务,将战略物资和情报送到南平的游击队手上,有力支援了闽北、闽中游击革命斗争,为解放福建作出了积极贡献。在党史上,这条“地下航线”也被誉为闽江上的“红色生命线”。

“电影讲述的就是你舅舅和他战友的故事。”母亲张开雪的话,给当时年仅7岁的潘卫兴留下了深刻的印象。

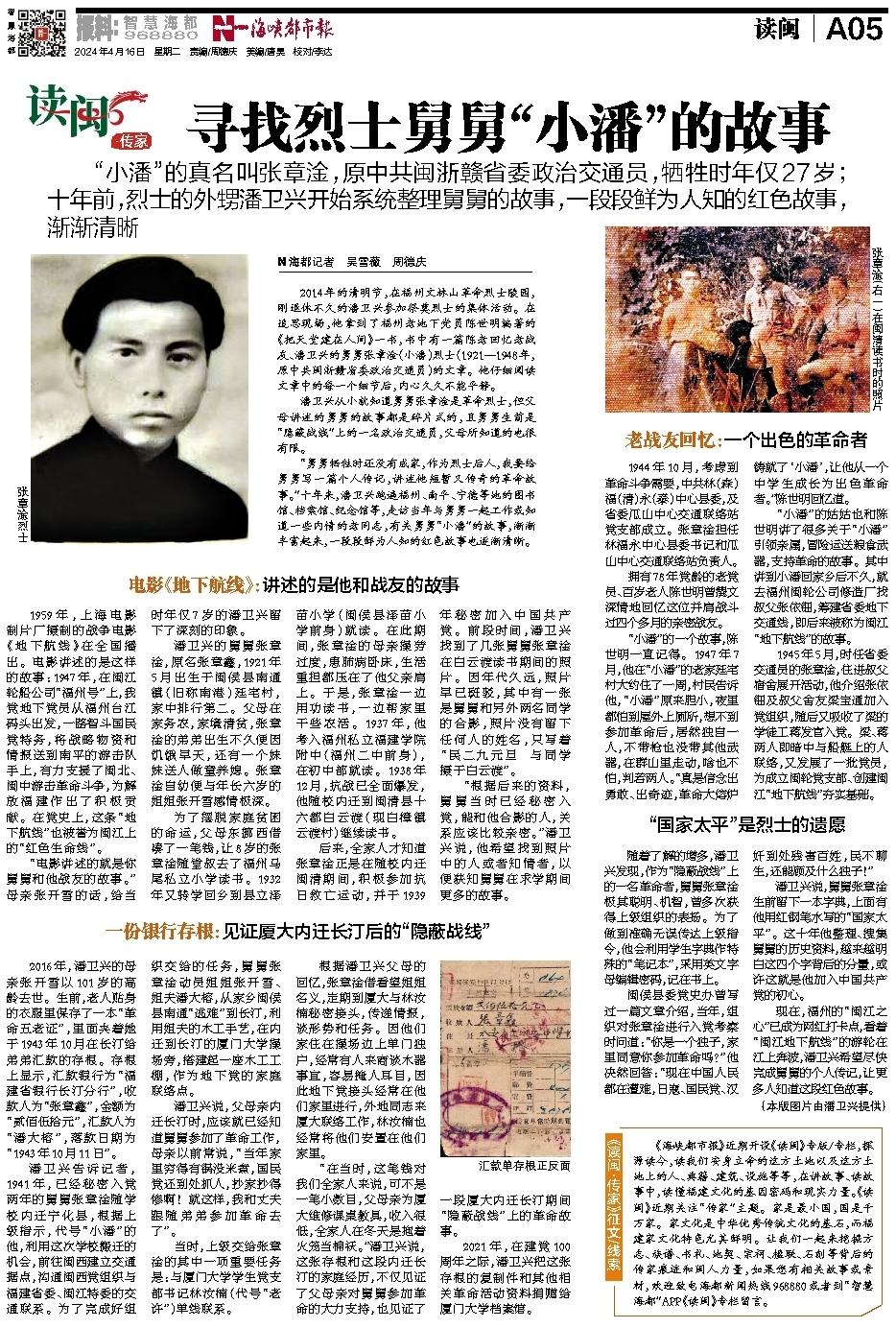

潘卫兴的舅舅张章淦,原名张章鑫,1921年5月出生于闽侯县南通镇(旧称南港)廷宅村,家中排行第二。父母在家务农,家境清贫,张章淦的弟弟出生不久便因饥饿早夭,还有一个妹妹送人做童养媳。张章淦自幼便与年长六岁的姐姐张开雪感情极深。

为了摆脱家庭贫困的命运,父母东挪西借凑了一笔钱,让8岁的张章淦随堂叔去了福州马尾私立小学读书。1932年又转学回乡到县立泽苗小学(闽侯县泽苗小学前身)就读。在此期间,张章淦的母亲操劳过度,患肺病卧床,生活重担都压在了他父亲肩上。于是,张章淦一边用功读书,一边帮家里干些农活。1937年,他考入福州私立福建学院附中(福州二中前身),在初中部就读。1938年12月,抗战已全面爆发,他随校内迁到闽清县十六都白云渡(现白樟镇云渡村)继续读书。

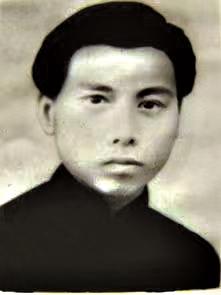

后来,全家人才知道张章淦正是在随校内迁闽清期间,积极参加抗日救亡运动,并于1939年秘密加入中国共产党。前段时间,潘卫兴找到了几张舅舅张章淦在白云渡读书期间的照片。因年代久远,照片早已斑驳,其中有一张是舅舅和另外两名同学的合影,照片没有留下任何人的姓名,只写着“民二九元旦 与同学摄于白云渡”。

“根据后来的资料,舅舅当时已经秘密入党,能和他合影的人,关系应该比较亲密。”潘卫兴说,他希望找到照片中的人或者知情者,以便获知舅舅在求学期间更多的故事。

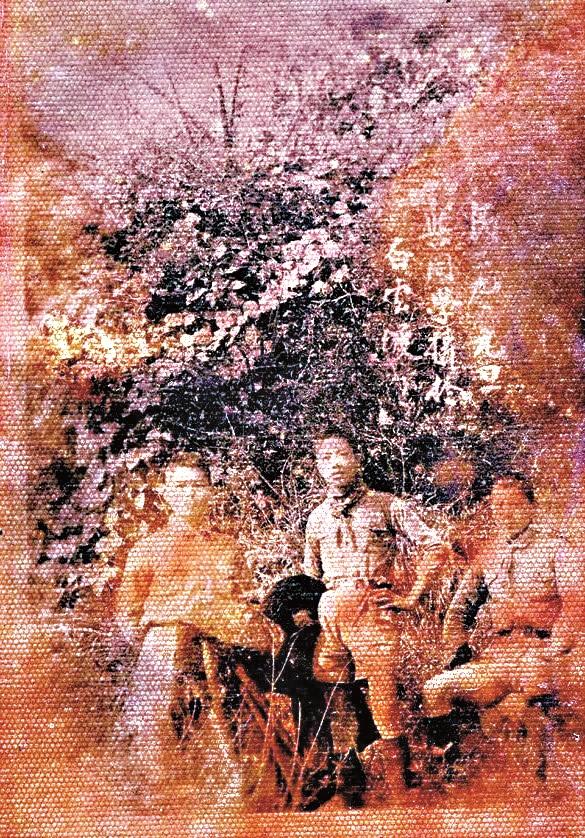

一份银行存根:见证厦大内迁长汀后的“隐蔽战线”

2016年,潘卫兴的母亲张开雪以101岁的高龄去世。生前,老人贴身的衣服里保存了一本“革命五老证”,里面夹着她于1943年10月在长汀给弟弟汇款的存根。存根上显示,汇款银行为“福建省银行长汀分行”,收款人为“张章鑫”,金额为“贰佰伍拾元”,汇款人为“潘大榕”,落款日期为“1943年10月11日”。

潘卫兴告诉记者,1941年,已经秘密入党两年的舅舅张章淦随学校内迁宁化县,根据上级指示,代号“小潘”的他,利用这次学校搬迁的机会,前往闽西建立交通据点,沟通闽西党组织与福建省委、闽江特委的交通联系。为了完成好组织交给的任务,舅舅张章淦动员姐姐张开雪、姐夫潘大榕,从家乡闽侯县南通“逃难”到长汀,利用姐夫的木工手艺,在内迁到长汀的厦门大学操场旁,搭建起一座木工工棚,作为地下党的家庭联络点。

潘卫兴说,父母亲内迁长汀时,应该就已经知道舅舅参加了革命工作,母亲以前常说,“当年家里穷得有锅没米煮,国民党还到处抓人,抄家抄得惨啊!就这样,我和丈夫跟随弟弟参加革命去了”。

当时,上级交给张章淦的其中一项重要任务是:与厦门大学学生党支部书记林汝楠(代号“老许”)单线联系。

根据潘卫兴父母的回忆,张章淦借看望姐姐名义,定期到厦大与林汝楠秘密接头,传递情报,谈形势和任务。因他们家住在操场边上单门独户,经常有人来商谈木器事宜,容易掩人耳目,因此地下党接头经常在他们家里进行,外地同志来厦大联络工作,林汝楠也经常将他们安置在他们家里。

“在当时,这笔钱对我们全家人来说,可不是一笔小数目,父母亲为厦大维修课桌教具,收入很低,全家人在冬天是抱着火笼当棉袄。”潘卫兴说,这张存根和这段内迁长汀的家庭经历,不仅见证了父母亲对舅舅参加革命的大力支持,也见证了一段厦大内迁长汀期间“隐蔽战线”上的革命故事。

2021年,在建党100周年之际,潘卫兴把这张存根的复制件和其他相关革命活动资料捐赠给厦门大学档案馆。

老战友回忆:一个出色的革命者

1944年10月,考虑到革命斗争需要,中共林(森)福(清)永(泰)中心县委,及省委瓜山中心交通联络站党支部成立。张章淦担任林福永中心县委书记和瓜山中心交通联络站负责人。

拥有78年党龄的老党员、百岁老人陈世明曾撰文深情地回忆这位并肩战斗过四个多月的亲密战友。

“小潘”的一个故事,陈世明一直记得。1947年7月,他在“小潘”的老家廷宅村大约住了一周,村民告诉他,“小潘”原来胆小,夜里都怕到屋外上厕所,想不到参加革命后,居然独自一人,不带枪也没带其他武器,在群山里走动,啥也不怕,判若两人。“真是信念出勇敢、出奇迹,革命大熔炉铸就了‘小潘’,让他从一个中学生成长为出色革命者。”陈世明回忆道。

“小潘”的姑姑也和陈世明讲了很多关于“小潘”引领亲属,冒险运送粮食武器,支持革命的故事。其中讲到小潘回家乡后不久,就去福州闽轮公司修造厂找叔父张依钿,筹建省委地下交通线,即后来被称为闽江“地下航线”的故事。

1945年5月,时任省委交通员的张章淦,住进叔父宿舍展开活动,他介绍张依钿及叔父舍友梁宝通加入党组织,随后又吸收了梁的学徒工蒋发官入党。梁、蒋两人即暗中与船艇上的人联络,又发展了一批党员,为成立闽轮党支部、创建闽江“地下航线”夯实基础。

“国家太平”是烈士的遗愿

随着了解的增多,潘卫兴发现,作为“隐蔽战线”上的一名革命者,舅舅张章淦极其聪明、机智,曾多次获得上级组织的表扬。为了做到准确无误传达上级指令,他会利用学生字典作特殊的“笔记本”,采用英文字母编辑密码,记在书上。

闽侯县委党史办曾写过一篇文章介绍,当年,组织对张章淦进行入党考察时问道:“你是一个独子,家里同意你参加革命吗?”他决然回答:“现在中国人民都在遭难,日寇、国民党、汉奸到处残害百姓,民不聊生,还能顾及什么独子!”

潘卫兴说,舅舅张章淦生前留下一本字典,上面有他用红钢笔水写的“国家太平”。这十年他整理、搜集舅舅的历史资料,越来越明白这四个字背后的分量,或许这就是他加入中国共产党的初心。

现在,福州的“闽江之心”已成为网红打卡点,看着“闽江地下航线”的游轮在江上奔波,潘卫兴希望尽快完成舅舅的个人传记,让更多人知道这段红色故事。

(本版图片由潘卫兴提供)

《读闽·传家》征文/线索

《海峡都市报》近期开设《读闽》专版/专栏,探源读今,读我们安身立命的这方土地以及这方土地上的人、典籍、建筑、设施等等,在讲故事、读故事中,读懂福建文化的基因密码和现实力量。《读闽》近期关注“传家”主题。家是最小国,国是千万家。家文化是中华优秀传统文化的基石,而福建家文化特色尤其鲜明。让我们一起来挖掘方志、族谱、书札、地契、宗祠、楹联、石刻等背后的传家痕迹和闽人力量,如果您有相关故事或素材,欢迎致电海都新闻热线968880或者到“智慧海都”APP《读闽》专栏留言。