4月23日,重庆动物园两只大熊猫“渝可”和“渝爱”在进食过程中,追逐并扑倒了一名女饲养员。对此,该动物园发布公告称,保育员未受到伤害,两只熊猫也未受到影响。

但人熊平安的背后,依然有很多问题,值得反思。人们把大熊猫“萌化”了之后,会不会忽略熊猫的攻击性,从而放松警惕?

拥有熊科

第三大的脑袋

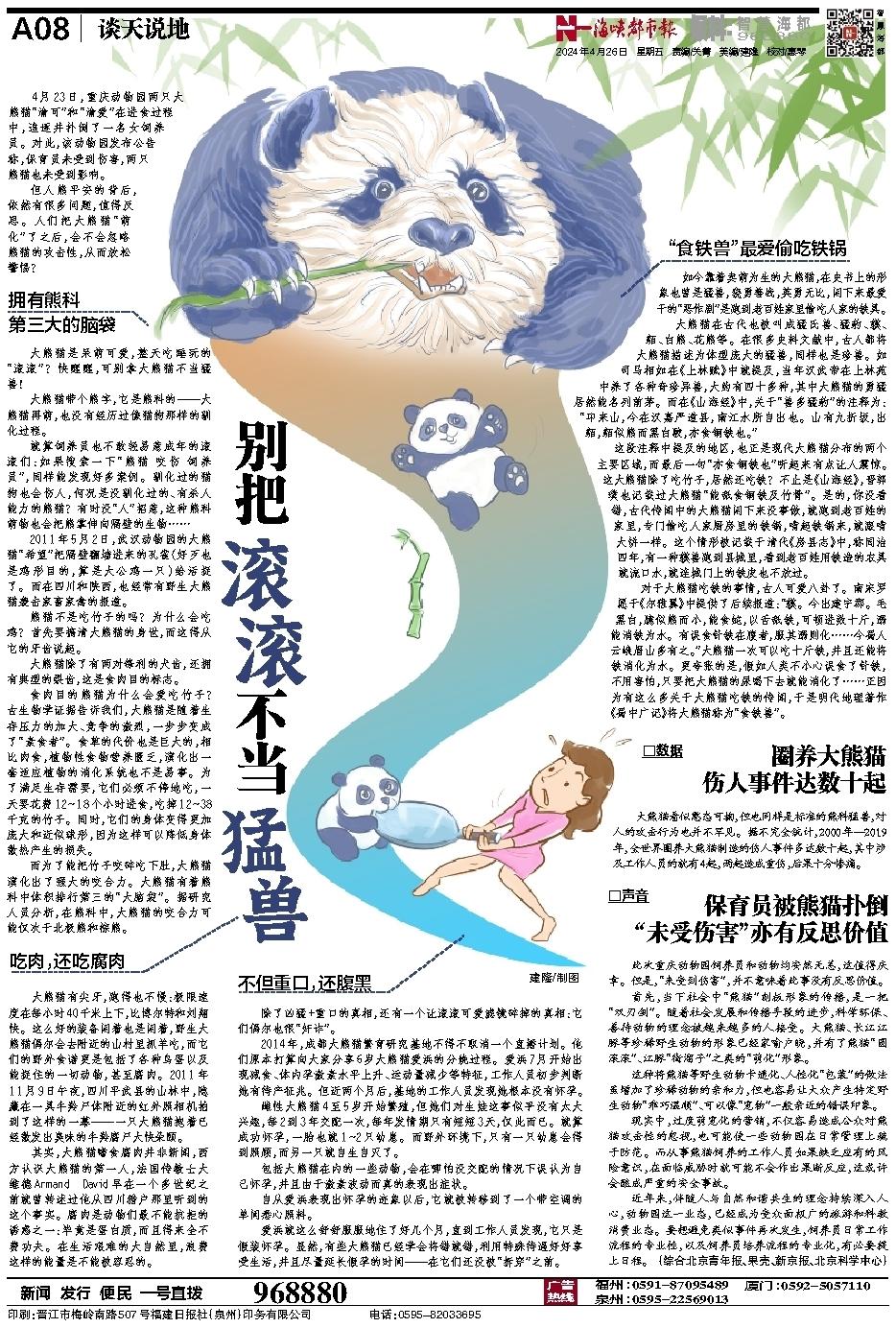

大熊猫是呆萌可爱,整天吃睡玩的“滚滚”?快醒醒,可别拿大熊猫不当猛兽!

大熊猫带个熊字,它是熊科的——大熊猫再萌,也没有经历过像猫狗那样的驯化过程。

就算饲养员也不敢轻易惹成年的滚滚们:如果搜索一下“熊猫 咬伤 饲养员”,同样能发现好多案例。驯化过的猫狗也会伤人,何况是没驯化过的、有杀人能力的熊猫?有时没“人”招惹,这种熊科萌物也会把熊掌伸向隔壁的生物……

2011年5月2日,武汉动物园的大熊猫“希望”把隔壁翻墙进来的孔雀(好歹也是鸡形目的,算是大公鸡一只)给活捉了。而在四川和陕西,也经常有野生大熊猫袭击家畜家禽的报道。

熊猫不是吃竹子的吗?为什么会吃鸡?首先要搞清大熊猫的身世,而这得从它的牙齿说起。

大熊猫除了有两对锋利的犬齿,还拥有典型的裂齿,这是食肉目的标志。

食肉目的熊猫为什么会爱吃竹子?古生物学证据告诉我们,大熊猫是随着生存压力的加大、竞争的激烈,一步步变成了“素食者”。食草的代价也是巨大的,相比肉食,植物性食物营养匮乏,演化出一套适应植物的消化系统也不是易事。为了满足生存需要,它们必须不停地吃,一天要花费12~18个小时进食,吃掉12~38千克的竹子。同时,它们的身体变得更加庞大和近似球形,因为这样可以降低身体散热产生的损失。

而为了能把竹子咬碎吃下肚,大熊猫演化出了强大的咬合力。大熊猫有着熊科中体积排行第三的“大脑袋”。据研究人员分析,在熊科中,大熊猫的咬合力可能仅次于北极熊和棕熊。

吃肉,还吃腐肉

大熊猫有尖牙,跑得也不慢:极限速度在每小时40千米上下,比博尔特和刘翔快。这么好的装备闲着也是闲着,野生大熊猫偶尔会去附近的山村里抓羊吃,而它们的野外食谱更是包括了各种鸟蛋以及能捉住的一切动物,甚至腐肉。2011年11月9日午夜,四川平武县的山林中,隐藏在一具牛羚尸体附近的红外照相机拍到了这样的一幕——一只大熊猫抱着已经散发出臭味的牛羚腐尸大快朵颐。

其实,大熊猫嗜食腐肉并非新闻,西方认识大熊猫的第一人,法国传教士大维德Armand David早在一个多世纪之前就曾转述过他从四川猎户那里听到的这个事实。腐肉是动物们最不能抗拒的诱惑之一:毕竟是蛋白质,而且得来全不费功夫。在生活艰难的大自然里,浪费这样的能量是不能被容忍的。

不但重口,还腹黑

除了凶猛+重口的真相,还有一个让滚滚可爱滤镜碎掉的真相:它们偶尔也很“奸诈”。

2014年,成都大熊猫繁育研究基地不得不取消一个直播计划。他们原本打算向大家分享6岁大熊猫爱浜的分娩过程。爱浜7月开始出现减食、体内孕激素水平上升、运动量减少等特征,工作人员初步判断她有待产征兆。但近两个月后,基地的工作人员发现她根本没有怀孕。

雌性大熊猫4至5岁开始繁殖,但她们对生娃这事似乎没有太大兴趣,每2到3年交配一次,每年发情期只有短短3天,仅此而已。就算成功怀孕,一胎也就1~2只幼崽。而野外环境下,只有一只幼崽会得到照顾,而另一只就自生自灭了。

包括大熊猫在内的一些动物,会在哪怕没交配的情况下误认为自己怀孕,并且由于激素波动而真的表现出症状。

自从爱浜表现出怀孕的迹象以后,它就被转移到了一个带空调的单间悉心照料。

爱浜就这么舒舒服服地住了好几个月,直到工作人员发现,它只是假装怀孕。显然,有些大熊猫已经学会将错就错,利用特殊待遇好好享受生活,并且尽量延长假孕的时间——在它们还没被“拆穿”之前。

“食铁兽”最爱偷吃铁锅

如今靠着卖萌为生的大熊猫,在史书上的形象也曾是猛兽,骁勇善战,英勇无比,闲下来最爱干的“恶作剧”是跑到老百姓家里偷吃人家的铁具。

大熊猫在古代也被叫成猛氏兽、猛豹、貘、貊、白熊、花熊等。在很多史料文献中,古人都将大熊猫描述为体型庞大的猛兽,同样也是珍兽。如司马相如在《上林赋》中就提及,当年汉武帝在上林苑中养了各种奇珍异兽,大约有四十多种,其中大熊猫的勇猛居然能名列前茅。而在《山海经》中,关于“兽多猛豹”的注释为:“卭来山,今在汉嘉严道县,南江水所自出也。山有九折坂,出貊,貊似熊而黑白駮,亦食铜铁也。”

这段注释中提及的地区,也正是现代大熊猫分布的两个主要区域,而最后一句“亦食铜铁也”听起来有点让人震惊。这大熊猫除了吃竹子,居然还吃铁?不止是《山海经》,晋郭璞也记载过大熊猫“能舐食铜铁及竹骨”。是的,你没看错,古代传闻中的大熊猫闲下来没事做,就跑到老百姓的家里,专门偷吃人家厨房里的铁锅,啃起铁锅来,就跟啃大饼一样。这个情形被记载于清代《房县志》中,称同治四年,有一种貘兽跑到县城里,看到老百姓用铁造的农具就流口水,就连城门上的铁皮也不放过。

对于大熊猫吃铁的事情,古人可爱八卦了。南宋罗愿于《尔雅翼》中提供了后续报道:“貘。今出建宁郡。毛黑白,臆似熊而小,能食蛇,以舌舐铁,可顿进数十斤,溺能消铁为水。有误食针铁在腹者,服其溺则化……今蜀人云峨眉山多有之。”大熊猫一次可以吃十斤铁,并且还能将铁消化为水。更夸张的是,假如人类不小心误食了针铁,不用害怕,只要把大熊猫的尿喝下去就能消化了……正因为有这么多关于大熊猫吃铁的传闻,于是明代地理著作《蜀中广记》将大熊猫称为“食铁兽”。

□数据

圈养大熊猫

伤人事件达数十起

大熊猫看似憨态可掬,但也同样是标准的熊科猛兽,对人的攻击行为也并不罕见。据不完全统计,2000年—2019年,全世界圈养大熊猫制造的伤人事件多达数十起,其中涉及工作人员的就有4起,两起造成重伤,后果十分惨痛。

□声音

保育员被熊猫扑倒

“未受伤害”亦有反思价值

此次重庆动物园饲养员和动物均安然无恙,这值得庆幸。但是,“未受到伤害”,并不意味着此事没有反思价值。

首先,当下社会中“熊猫”刻板形象的传播,是一把“双刃剑”。随着社会发展和传播手段的进步,科学环保、善待动物的理念被越来越多的人接受。大熊猫、长江江豚等珍稀野生动物的形象已经家喻户晓,并有了熊猫“圆滚滚”、江豚“街溜子”之类的“萌化”形象。

这种将熊猫等野生动物卡通化、人性化“包装”的做法虽增加了珍稀动物的亲和力,但也容易让大众产生特定野生动物“乖巧温顺”、可以像“宠物”一般亲近的错误印象。

现实中,过度萌宠化的营销,不仅容易造成公众对熊猫攻击性的忽视,也可能使一些动物园在日常管理上疏于防范。而从事熊猫饲养的工作人员如果缺乏应有的风险意识,在面临威胁时就可能不会作出果断反应,这或许会酿成严重的安全事故。

近年来,伴随人与自然和谐共生的理念持续深入人心,动物园这一业态,已经成为受众面极广的旅游和科教消费业态。要想避免类似事件再次发生,饲养员日常工作流程的专业性,以及饲养员培养流程的专业化,有必要提上日程。(综合北京青年报、果壳、新京报、北京科学中心)