N海都记者 吴雪薇 周德庆

实习生 周雨婷

4月23日是世界读书日,在这个书香四月,很多福州人都会到福建省图书馆(以下简称“省图”)读书打卡,熏染书香。这座拥有113年历史的综合性省级公共图书馆,也是全省古籍保护中心暨文化共享工程福建省级中心,古籍藏书总量达25.1万册,藏有善本3000余部,其中90部先后入选《国家珍贵古籍名录》。

如此丰富的古籍规模,与省图至今任职时间最长的馆长萨兆寅有关。日前,海都记者拜访萨兆寅之子萨本敦,还原一代图书馆学大家爱书痴书的人生故事。

除了“海军世家”

福州萨氏还是书香世家

今年77岁的萨本敦曾任福建省电影公司经理、福建省电影家协会副主席等职。退休后,这位“老电影人”花了很多的时间搜集、梳理入闽萨氏近七百年的家族传承。

在很多人的印象里,福州萨氏是近代中国有名的“海军世家”,走出了民国海军上将萨镇冰,“中山舰”最后一任舰长、著名抗日英烈萨师俊等英才。自元末萨氏入闽至清,福州萨氏还出了9位进士、44位举人(其中3位为武举),并涌现出了萨都剌(元)、萨玉衡(清)等著名诗人,也是名副其实的“科举世家”“诗人世家”。

在诗书传家的文化积淀中,萨家子孙皆好读书藏书,是福州藏书世家中历史最久的一个。

萨兆寅(1902—1967年),字师虎、士武,出生在福州东牙巷9号萨宅。和许多萨家子孙类似,他的身上也流淌着书香家族的崇文基因。

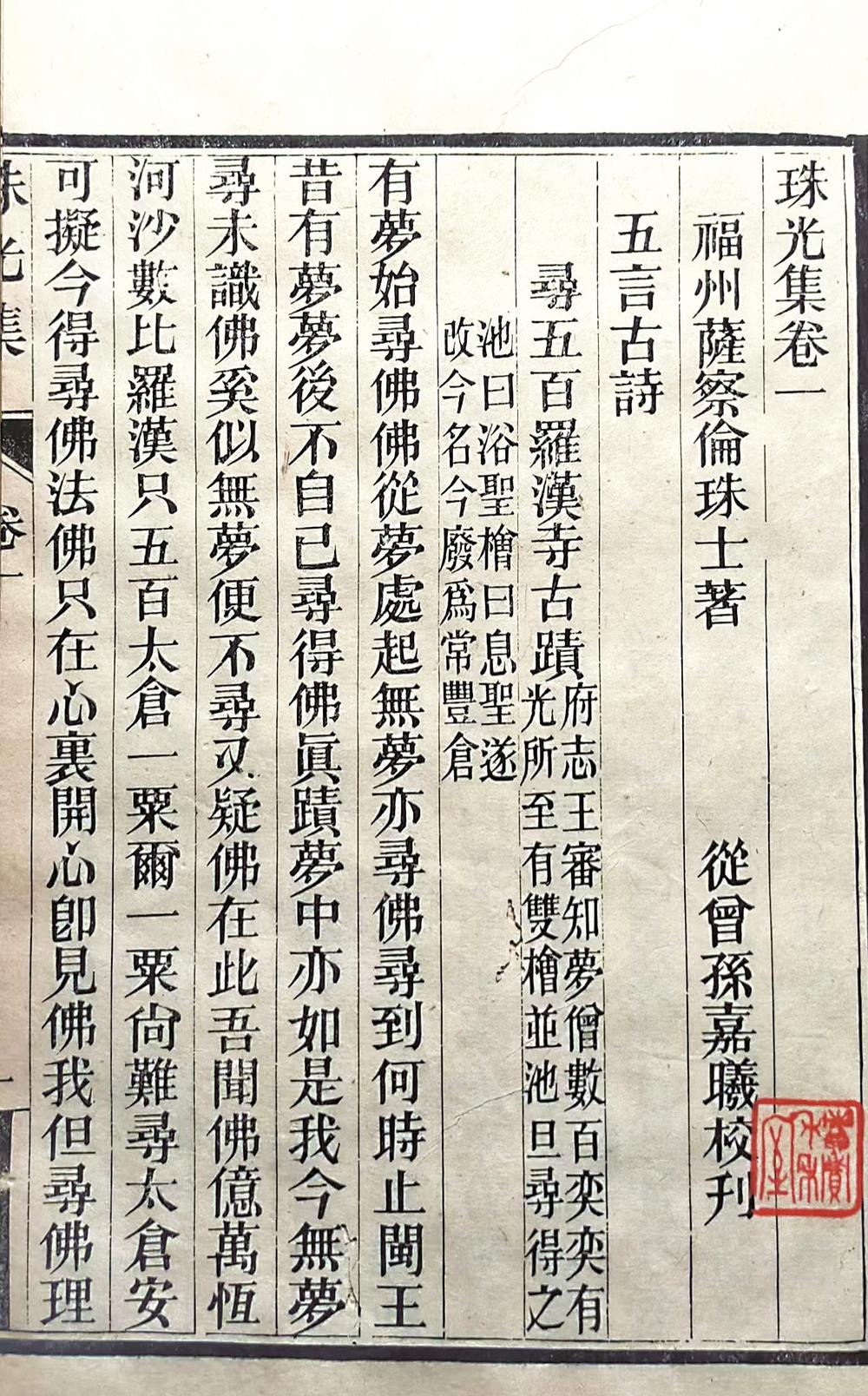

萨兆寅的祖父萨承钰是光绪二十五年(1899年)恩科举人,历任山东邹平、武城等县知县,在任天津水师学堂教习时,测绘了中国首份海防图《南北洋炮台图说》,并将先世萨玉衡的著述刊梓行世。他的父亲萨嘉榘喜欢抄书,所抄多为福建地方文献,还将几百册的抄本命名为“积积室抄本”,其所辑的《林则徐联句类编》收联147副,现已成为研究林则徐的重要史料。

1953年,萨嘉榘被聘为福建省首批文史馆馆员。“除了下棋吟诗,祖父最多的时间还是抄书,直到83岁临终前,他依旧在案头书写着蝇头小字。”萨本敦回忆,祖父生前聚书近千册,除手抄外,也收集一些名家抄本和家传“一砚斋”残本,幼时在东牙巷老宅,曾见家中有堆成小山的刻板。此外,萨兆寅的大伯萨嘉曦也是藏书家,兄弟俩继承父志,家刻木板古籍近20种,以“敦孝堂丛刻”或“一砚斋”名之。

难能可贵的是,萨家藏书是藏之以读、藏之以用,萨兆寅自幼便在家塾读古书,为他日后成为一名古籍版本目录学家、文史专家打下了坚实的底子。

萨家的藏书还可供外人借阅。著名社会经济史学家、厦门大学教授傅衣凌先生曾撰文回忆,抗战胜利后,他从好友萨兆寅的父亲萨嘉榘处借阅到明代谢肇淛的随笔札记《五杂俎》,内载“富室之称雄者,江南则推新安,江北则推山右”,这一记事启发他深入搜集明代徽州商人的史料,最终写成有关徽商研究的第一篇专题论文《明代徽商考》。

“生来就是办图书馆的人才”

萨本敦说,听以前的老街坊回忆,父亲小时候与伙伴玩“摆摊”游戏,其他小伙伴摆出各式玩具,他则摆出家中藏书,吸引保姆、佣人、小孩围观,并向他们讲述书中的故事,“我觉得父亲生来就是办图书馆的人才”。

1929年,27岁的萨兆寅从日本留学归国已8年,他一边参加“新文化运动”,一边在北平、上海间奔波谋生。在上海一家旅馆,他偶遇方任私立福建学院院长的何公敢先生。何公敢先生知他是个有学问的爱书人,便邀其回乡,参与创办私立福建学院图书馆,并聘其为图书馆副主任,主持具体工作,从此,他终其一生都服务于福建的图书馆事业,直到1967年病逝,整整38年。

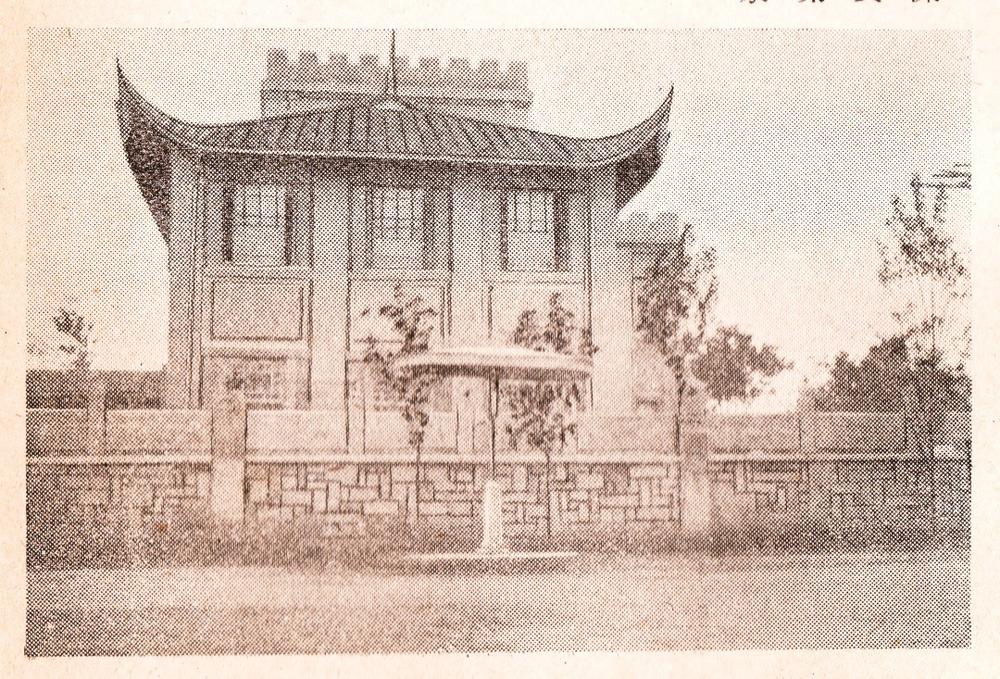

1931年2月,私立福建学院新图书馆竣工,陈宝琛将其命名为“乌山图书馆”。在当时,乌山图书馆兼具学校图书馆和私立公共图书馆双重身份,是福州的文化地标之一,福州的年轻读书人如邓拓、章振乾、沈祖牟等都是馆中常客。馆内有藏书数万卷,主要来自福州名门望族中的藏书家,其中不少为珍籍善本,有陈宝琛之子陈几士捐赠的一万余册藏书,有林孝莼、林长民父子的数千册藏书(由林长民之弟林天民从北京运回),以及林葆恒、林葆炘兄弟的棣华山馆藏书,刘鸿寿的景屏轩藏书,林则徐后人林楚秋藏书,闽侯螺洲陈常贤藏书等。

萨兆寅的胞弟萨照远也是乌山图书馆的馆员。萨照远回忆,乌山图书馆成立后,哥哥萨兆寅全盘负责馆务,并集中精力于图书编目,他编制了两期书本目录,并铅印发行。当时,国立、省立各大图书馆都没有进行这项工作,“这是件要花费大力气的事,我经常看到他半夜里还在孜孜不倦地编写核对”。除了图书编目,萨兆寅还在报纸上开辟《图书馆学周刊》,以固定版面连续刊出他著录的福建地方志及善本书,向社会科普当时刚起步的公共图书馆。

考证严谨,曾“还原”郑和七下西洋史实

除了图书编目、整理古籍外,在乌山图书馆任职期间,萨兆寅还勤于著述,既有严谨的学术论文,也有活泼的小品杂文,其中,不少有关福建文史的考证,影响至今。

今天,明代“郑和七下西洋”的故事,社会公众已耳熟能详。然而,许多人却不知道,郑和曾是一位被历史埋没的人物,直到最近100年才被重新“发现”。

云南大学教授、云南郑和研究会副会长肖宪曾撰文介绍,作为明初盛事的郑和下西洋,因历史的多种原因,几代人之后就被“遗忘”了,《明史》中虽有一篇郑和的传记,但十分简略,仅有700多字,且郑和的形象模糊不清,对其评价也不高。1905年,梁启超的《祖国大航海家郑和传》一文,激起了中国人“寻找”和“发现”郑和的百年热潮。

肖宪教授介绍,民国初年,云南当地的文人、学者考证出了郑和的籍贯、家世等,但“郑和七下西洋”的具体过程仍处于模糊之中。

1930年,一位农民在长乐南山天妃宫遗址挖土时发现了一块郑和等人立的《天妃灵应之记碑》(以下简称“郑和碑”),时任县长吴鼎芬将其运回县署保存。但吴鼎芬离任后,此碑又被乱草掩盖。1936年春,新任县长孙中山女婿王伯秋在县署档案中看到记载,在荒草丛中找到该碑,他知道该碑的史料价值,对碑文进行摹拓后,分寄给相关学者鉴定研究。

1936年,正在乌山图书馆工作的萨兆寅看到此碑的拓片后,结合相关地方文献,撰写了考证文章《考证郑和下西洋年岁之又一史料》,考证出郑和七下西洋的具体史实,刊载在天津《大公报·史地周刊》(1936年4月10日第80期),很快引起了海内外学者的广泛关注。同年夏天,萨兆寅同郑鹤声、沈祖牟、欧声和三人前往长乐访碑后,撰写《郑和对于福建文化的影响》,再次引起了史学界的重视。

“郑和碑”共1177字,是目前国内仅存的记述郑和下西洋的碑刻,现作为“国保”存于长乐郑和公园郑和史迹陈列馆。

除了“郑和碑”外,萨兆寅撰写的考证文章如《明代福建市舶司考》、《福建早稻源流概述》等,至今仍被不少学者引用,其治学之严谨、考据之绵密,足见文史学养的深厚。

“行李乱抛何所惜 一肩乡献愿能担”

抗战爆发后,1938年11月,乌山图书馆整体迁往闽清十六都白云渡(现白樟镇云渡村),时局艰辛,任务繁重,萨兆寅坚守职责,负责图书馆的迁移工作。当时,他以诗明志,“行李乱抛何所惜,一肩乡献愿能担”。1952年,乌山图书馆83000余册图书全部由福建省图书馆接管。如果没有萨兆寅先生当年的坚守,或许这批藏书将毁于战火之中。

1944年4月30日,萨兆寅接任福建省图书馆代馆长,1945年5月9日,正式担任馆长。抗战胜利后,主持省图回迁等工作。1949年8月17日,福州解放,他欢欣鼓舞,在报上发表了《天亮了》一文,之后,他留任馆长,直到1967年去世,历时23年,是省图任职时间最长的馆长。

根据《萨兆寅年谱简编》,早在1947年,他就主持收购了福州陈懋复、郭白阳,崇安潘政明等私人藏书家部分藏书。新中国成立后,1952年,福建著名藏书家龚易图的后人将龚氏“大通楼”藏书一万余册捐赠给省图,其中不少是珍贵的元明清善本和名家稿本、抄本。1956年,沈祖牟的遗孀张瑞美女士向省图捐赠沈祖牟的藏书四千多册。同年,还组织收购了莆田康爵的藏书近万册。

“这些世家后人愿将藏书捐赠给省图,和父亲在藏书世家中的深广人脉也有一点关系。”萨本敦说,父亲的懂书、爱书在藏书家中有口皆碑,并且和沈祖牟等藏书家是至交好友。

除了对世家藏书的吸纳,萨兆寅也踏遍八闽大地,四处搜罗古籍,救下不少善本、珍贵的孤本。他在闽北曾寻访到一批珍贵的建阳麻沙版书,后被调至北京图书馆。

在萨本敦的童年记忆中,父亲嗜书如命,经常工作得很迟,“晚上8点多就睡下了,半夜12点又起来,工作到三四点再去睡觉。因为夜半时安静,好读书”。

萨兆寅一生的大部分时间,都贡献给了古籍保护与图书馆工作,至今省图古籍部使用的分类编目法,仍为其手中编订。“解放后,在萨兆寅馆长的主持下,福建省图书馆健全各项规章制度,馆务工作走上正轨。他是福建省图书馆发展史上的重要代表人物。”福建省图书馆表示,老馆长精通目录学、版本学,熟谙八闽掌故,尤擅乡邦文献整理和研究,并有《福建省图书馆善本书目》《福建方志考略》《福建藏书家资料汇编》《福建版本史话》等大量古籍相关著作。

“可以说,省图古籍善本收藏规模,实成于老馆长之手。”省图的一位老馆员说。