N海都记者 柳小玲 田米

实习生 王智俊 文/图

“五一”假期将至,已经火爆“出圈”的世遗之城泉州,将再一次迎来八方游客。作为泉州古城热门打卡点之一,金鱼巷已是不少游客必到之处。

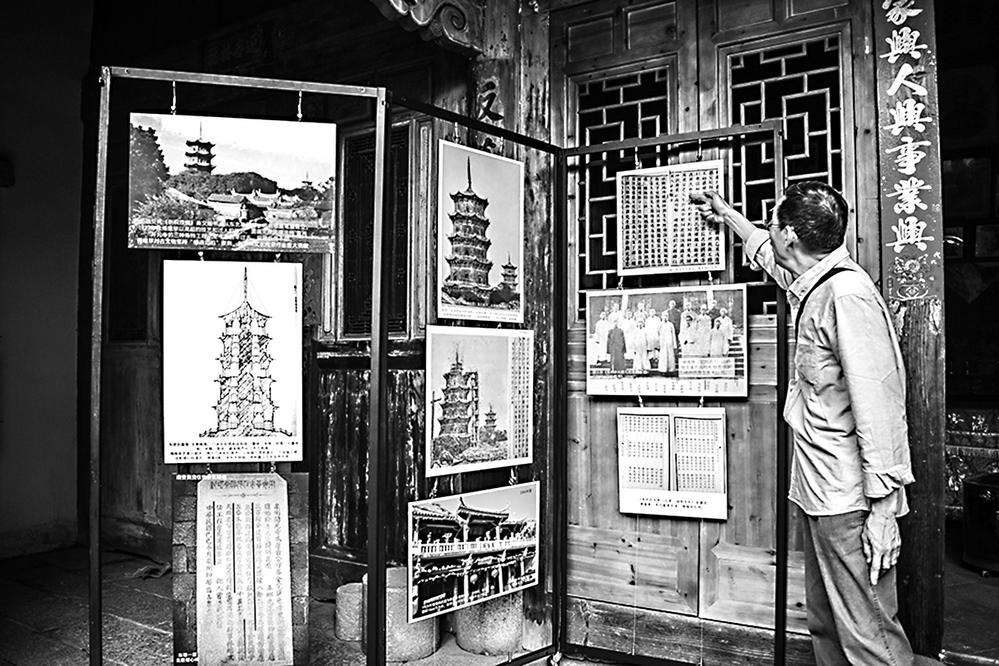

日前,在金鱼巷傅维早故居内,每天都有不少游客慕名前来,观看“艺通於道——傅维早建筑艺术图片展”。开元寺东西塔、泉州府文庙,培元中学“安礼逊图书楼”、“观山李氏民居——池塘湖番仔楼”……游客们纷纷感叹,一位出身草根的工匠,竟参与了四座“国保”级建筑的修复与设计等。

今年是泉州近现代建筑大师傅维早诞辰140周年,我们将通过傅维早的后人回忆,以及他留下的精品建筑,讲述他从工匠成长为“国保”建筑大师的传奇故事。

向洋师傅学艺,15岁开始带班施工

早在上世纪90年代中期,时任泉州南建筑博物馆研究人员的杨清江就曾根据傅维早次子傅孙涛等傅家后人的回忆,并查阅有关史料整理,撰写了傅维早的个人故事。2004年2月,为纪念傅维早诞辰120周年,傅维早后人寻找傅维早当年的建筑,重新整理了傅维早的故事。这些年,后人再发力研究傅维早的建筑之美,进一步丰富了傅维早传奇的版筑人生故事。

傅维早的后人告诉记者,傅维早为人低调,一生只发现了两张照片,一张是生前病了坐靠背椅的照片,一张是与他人的合影。他的故事,得从那些建筑聊起。

傅维早(1884—1940年),人称“早师(司)”,又称“草司”,南安溪美象山村东山傅厝人(今南安市柳城办事处象山村)。

因家庭贫困,其父早年即往厦门当店员。9岁时,傅维早随母徙居厦门。穷人孩子早当家,傅维早一到厦门,便肩挑担子沿街叫卖葱菜、糕果。他水性很好,可潜水在水下行走,为了弥补家用,经常下海打捞商船丢落的货物换钱。

11岁那年,傅维早到建筑工地当了一名小工,因帮一位传教士捞起了落水钱包,通过这个传教士,得以跟一位外国建筑师学艺。虽未进过学堂,但他秉性聪颖,对建筑有特殊兴趣,加上刻苦钻研,很快便学会看图施工和测绘设计。此外,因与外国人打交道多,他慢慢也学会了英语、法语、德语三门语言。

15岁时,傅维早已能熟练掌握中外建筑的精湛技艺,洋师傅放手让他单独带班施工,并推荐他参与厦门鼓浪屿英美领事馆、英华书院等建设工程,初步施展了建筑才华。当时,有个英国基督教长老会传教士发现傅维早是个难得的建筑人才,还邀请他往英国深造,但被傅维早婉言谢绝了。

1910年,英国基督教长老会准备扩大泉州教会医院和教会学校规模,便邀请这位聪明、能干的年轻人来泉州,将培元中学和惠世医院的工程委托给他设计和施工。傅维早欣然答应,他很快携带家眷返回泉州定居,从此开始了在泉州的传奇版筑事业。

一生的代表作,泉州人形容为“穿西装,戴瓜皮帽”

傅维早在泉州的第一项工程,就是设计建造惠世医院主楼“白楼”。历经7年,1917年,惠世医院主楼建成投用,这栋有着洛可可风格的外廊式建筑,是傅维早在泉州最早把新材料钢筋混凝土应用在公共建筑上的实例。现存的惠世主楼2013年入选福建省第一批城市优秀近现代建筑名录。

培元学校的多处建筑也都由傅维早亲自主持建设,其中最有名的是“安礼逊图书楼”。

1926年10月,泉州培元中学校友集资,筹建“安礼逊图书楼”,以此纪念培元中学创办者安礼逊50岁大寿,大家公推傅维早来主持设计。同年12月举行奠基礼遂开工。

傅维早别具匠心,大胆创新,整栋楼用水泥浇筑而成,一块砖都没用,更妙的是将大楼设计成一座具有欧洲意大利文艺复兴古典主义建筑风格的教堂式建筑。这座建筑中西合璧,一至四层为西式塔楼,第五层为中式楼阁。塔楼顶部的凌云台采用闽南传统古建筑的歇山顶,飞檐碧瓦,雄伟典雅,泉州人曾打趣形容它“穿西装,戴瓜皮帽”。

据介绍,“安礼逊图书楼”整幢大楼高达24.8米,上世纪70年代以前,其高度仅次于东西塔,建筑面积1246平方米,使用面积996平方米。整体结构匀称,造型优美,是傅维早建筑作品中的精品和代表作。

这栋百年建筑有许多细部值得品味,比如礼堂二层投影平面是一个钟形,寓意着“钟声回荡”;两条凹凸曲线阴阳相生,寓意人与自然和谐;古罗马四柱廊,柱头精美的爱奥尼式涡卷和科林斯式茛苕花饰,令人赏心悦目;还有礼堂空间充满巴洛克奢华特征的几何线条,以及中式歇山顶楼阁美轮美奂的草龙翼角,中西建筑元素比比皆是……

傅维早还自费建造四根水泥柱,以他两个儿子傅泽秀、傅孙涛的名义献给安礼逊,并在二层走廊转台柱上刻字留念,以报答安礼逊的知遇之恩。

1927年建成至今,安礼逊图书楼仍坚固如初,现作为培元的“校史馆”。2019年,“安礼逊图书楼”正式成为“国保”单位。

“修旧如旧”

修泉州府文庙不收报酬

上世纪20年代至30年代,傅维早的建筑事业达到鼎盛时期。当时,他拥有10多支施工队伍,18部电话。他在新门街自办木工场、眠床店,在新门城外吊桥边开办瓦窑,采用龙窑(俗称目仔窑)烧制砖瓦,燃料应用煤炭,不用木柴。如此规模,在上世纪30年代泉州建筑行业中仅此一家。当时,泉州的许多重要修建工程几乎全部聘请他主持承建。他遵循“修旧如旧”的原则,尽量保留古建筑面貌的同时,在工艺上、材料上融入创新。

1924年,中国佛教学会会长圆瑛法师与旅居新加坡高僧转道和尚、转物大师兴复泉州开元寺,聘请傅维早主持修复甘露戒坛、功德堂、尊胜院。第二年,圆瑛法师聘傅维早修缮开元寺东塔、西塔并修建法堂。

当时,开元寺双塔多处损坏,东塔塔尖铁链几乎全断。1927年秋,傅维早以高超的技艺和过人的胆识,圆满完成复兴开元寺的三种殊特工程,千年古刹得以重现光彩。至今近百年过去,双塔岿然不动。

“如果修的是塔身还有依托,但修塔刹,修塔的工艺和操作过程则难度成倍增加。”傅维早的孙子傅子祺介绍,他小时候看到家中后院摆放一段段的圆木,老人说那是维修东西塔时的旧木头。

1926年,著名华侨李功藏捐资修建泉州文庙,也请傅维早主持。傅维早接受工程时郑重声言:“修复文庙乃关泉州文运之大事,维早虽然没进过学堂,但崇拜孔夫子,这次工程为义务奉献,不取一分一文报酬。”

文庙大成殿是一座按照宋代营造法式建造的宋代古建筑,傅维早严格按照原式样、原风格修葺一新。同期修复尚有魁星楼和泮宫门楼,工程竣工时,泉州兴文局董事敬赠“艺通於道”大匾额。

“李功藏捐资7000元,祖父敬仰孔夫子,不收报酬,但若按民间‘工半料半’的说法,他的付出相当于也捐给府文庙7000元,这块‘艺通於道’匾额,正是对他建筑艺术成就和高尚道德情操的最高褒奖。”傅子祺进一步介绍。

2009年,傅维早的后裔将牌匾赠送给泉州府文庙,现在明伦堂展出。今傅家后人按原物仿真复制一块“艺通於道”新匾悬挂于大厅口。

做事最怕“返工”

其子是火箭研究专家

傅维早还在泉州承建一大批古民居。比如在浔美,建有十几座古大厝,其中,1927年建“海墩”古大厝,双塌凹寿门,砖木石雕皆有,1916年建了梳妆楼;还参与泉州中山路街道两侧骑楼式商住楼建筑群的建设和泉州至安溪公路路线的测量和设计。

在泉州金鱼巷关刀埕,傅维早还亲自置地设计傅家大厝,为自己打造一座既有经典的古民居韵味,又有创新趣味的闽南古大厝。尤其是,他将天井外檐斗栱设计成四尊“飞天迎宾仕女”,这一绝世佳作,与开元寺的飞天造型不同,在古大厝中是绝无仅有的。大厝中还有几处别出心裁的中西合璧的设计。1919年宅邸竣工,房子占地1000多平方米。

1899年,李功藏要在老家南安市眉山乡观山村修建中西合璧的池塘湖番仔楼,建筑所用图纸是由傅维早和著名印尼荷裔建造师联合设计,这座番仔楼全部工程至1909年竣工,历时10年,也被列为“全国重点文物保护单位”。

傅维早积劳成疾,于1940年逝世,终年56岁。傅维早的三子傅轶青是中国火箭研究专家,他还在世时接受海都记者采访时曾说道,父亲经常教导他,做事要小心谨慎,不要“返工”。因为他自己就最怕返工,既浪费时间,又浪费金钱。

作为闽南建筑大师,傅维早先生拥有独特的美学理念和设计创造力,把先进的建筑材料钢筋混凝土和工艺技术带来泉州,创西式建筑材料与中式传统木构建筑工艺结合之先河。

“勤奋友善、刻苦创新,是独属于傅维早的版筑精神,作为后人,我们有义务把这份精神传承下去。”傅子祺说道。