N海都记者 吴雪薇

文庙,是古代祭祀孔子和进行儒学教育的场所,是礼制庙宇与官方学校合二为一的建筑规式。福州文庙位于鼓楼区圣庙路,有1200多年历史,是福建省内最早的文庙,也是国内最早一批兴建的地方文庙,现存建筑为清咸丰元年至四年(1851至1854年)修建。2006年,福州文庙成为第六批全国重点文物保护单位,是福州文脉历史的独特记忆。福州文庙目前正加紧开展修缮工作,这是福州文庙自清咸丰年间修建后,170多年来首次大修。

市民谢女士此前参观福州文庙时发现,文庙核心建筑大成殿里,配祀弟子的石像中,仲弓、子路(季路)、冉求、宰我、子贡这五位名列孔门十哲的知名弟子,不见踪影。4月10日,本报刊发了《配祀弟子中 为何十哲“消失”了五位》(详见A05版),对福州文庙从祀“先贤”与“先儒”排位中的“讲究”进行了探访。近日,市民张涛向本报提供了一份《福州府孔庙之图》,希望能向文庙来访游客阐述更多孔庙历史,为正在修缮的福州文庙日后的展陈排布提供更多参考。

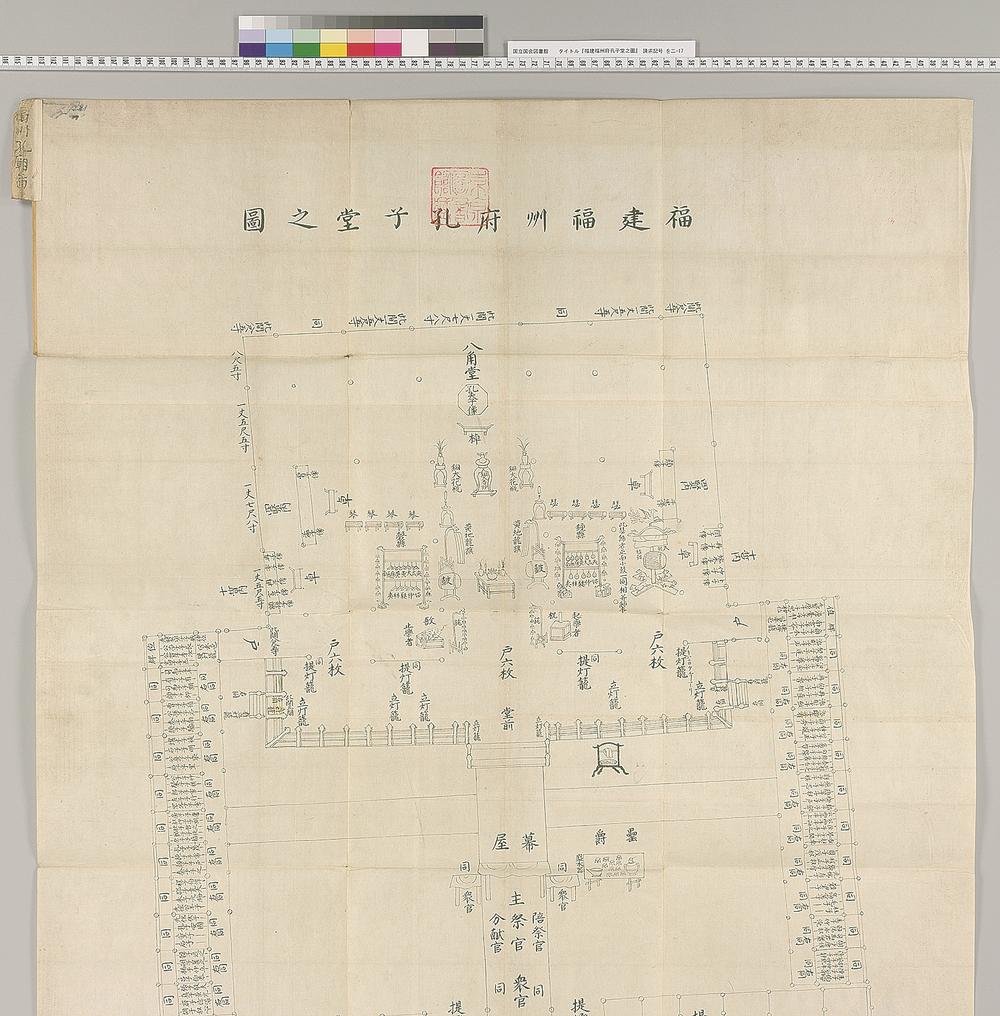

来自日本的福州文庙图 绘制时代存疑云

记者看到,这份《福州府孔庙之图》共有四张图,分别为封面、封底,以及《福建福州府孔子堂之图》上下两部分展开图。张涛表示,该图原件现藏于日本东京国立国会图书馆。图单侧附比例尺,根据比例尺数据,与东京国立国会图书馆官网数据相互印证,图尺寸为150厘米×78厘米,纸张虽然泛黄,但保存状况相当完好。图中以大成殿为核心,南北依次二进院落,采用沿中轴线左右对称的传统建筑布局方式,与如今格局类似。大成殿内正中摆放孔子像,并有琴、瑟、钟、鼓,花瓶供桌与黄地龙旗等详细陈设。“十哲”近殿门摆放,左右庑房分别从祀了51名与48名“先贤”与“先儒”牌位。

但与今不同的是,棂星门外另有龙画屏风与二入口,共构出一个入口的缓冲空间。一进院落无泮池,因乾隆时《福州府志》曾载“成化十三年,知府唐珣大修庙学、大成殿,前翼以舞亭,撤旧明伦堂……凿泮池,为桥其上”,张涛据此猜测,此图或绘于明成化十三年以前。但记者查阅《福州府志》看到,有关府学历代重修的记载中,有多次“凿池为桥”的记载,可见泮池历代可能经几毁几建,时间仍然存疑。

那么该图所绘究竟为什么时期的福州文庙?东京国会图书馆馆藏信息显示,该资料“出版年”仅大致标注为日本江户时期(1603年—1868年,约为中国的明末清初及清朝)。但福建师范大学经学研究所副所长简逸光在查看图中从祀“先贤”与“先儒”名单后认为,图右侧庑房近文庙入口处的首位可见“王伯安”牌位,王伯安即明代思想家、心学集大成者王阳明,他于万历十二年(1584年)获得从祀孔庙资格,而此时朱熹尚未加入“十哲”中,朱熹的老师李侗应于万历四十二年(1614年)从祀,但此图却未发现李侗。因此,简逸光推断,该图应于万历十二年至四十二年间(1584—1614年)绘制。

贤哲祀位有奥秘

与福州亦有渊源

简逸光介绍,东西庑房祭祀自春秋战国至清代的“先贤”与“先儒”,为孔庙贤哲摆放的惯例。“先贤”主要是德行较好的孔门弟子及再传弟子,而“先儒”为历史上对儒学作出杰出贡献的学者,根据历代社会思想状况与对儒学理解的不同,会有所增减。如从乾隆十九年刊《福州府志》来看,大成殿内祀孔子、四圣、十二哲。东西庑的增祀人数较明代为多,且先贤、先儒排序亦不同,有原从祀西庑改至从祀东庑者,并有明代罢祀,清代复祀者。因此,通过对“先贤”与“先儒”人选增减的观察,反过来可以大致推断该孔庙所处的时代。

另外,从同治八年《文庙祀位》来看,清代光绪元年增祀陆世仪,光绪四年从祀张伯行。这是清代最后的增祀儒者了。其中,增祀的张伯行担任过福建巡抚,创办鳌峰书院,刊刻正谊堂丛书,影响了后面也是福建巡抚的左宗棠,特别设正谊书局重刻张伯行刊刻的相关图书,名曰《正谊堂全书》。这书院就是现在东街口的正谊书院,跟福州渊源很深。

福州市博物馆:

将在下次展陈更新时

纳入市民资料

福州文庙现存建筑建于清咸丰元年(1851年)至四年(1854年),坐北朝南,南北中轴线长约116米,东西长约65米,总占地面积为7552平方米,总建筑面积约4000平方米。其以大成殿为核心,南北依次二进院落,采用沿中轴线左右对称的传统建筑布局方式,由南往北依次有棂星门、前埕、大成门、庭院、月台和大成殿;两侧则有廊庑、乡贤祠、名宦祠和东西两庑等,其建筑充分体现清代官式建筑的风格。

日前,福州市博物馆已表示收悉此份资料,将于下次文庙陈列更新时纳入展览资料中,并对提供市民表示感谢。