N央视新闻 新华社 中新社 科技日报 大众日报

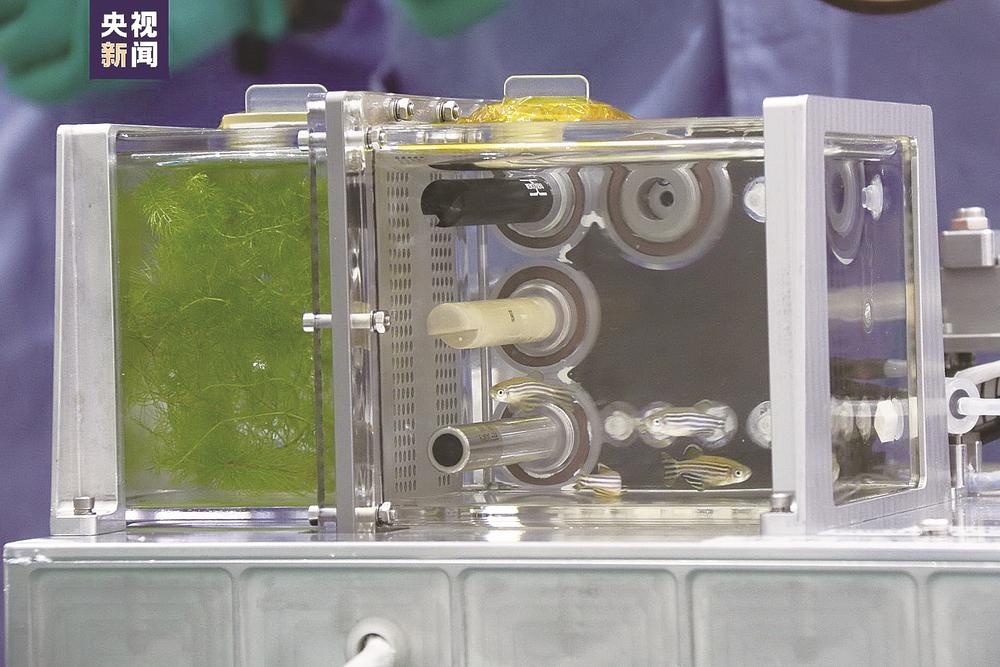

4月25日,神舟十八号载人飞船从酒泉卫星发射中心升空。随3名航天员一起进入太空的还有4条斑马鱼和4克金鱼藻,用于在轨建立稳定运行的空间自循环水生生态系统,实现我国在太空培养脊椎动物的突破。目前,在轨实验已经开展20余天,科研人员介绍,4条斑马鱼的状态良好。

在太空里,小鱼的排泄物怎么处理?太空没有氧气,小鱼又怎么呼吸?中国首次太空养鱼为何选中斑马鱼?今天的《新知》,就带大家来揭秘。

实验

4位“鱼航员”状态良好

5月19日,中国科学院专家在北京介绍国内首次在轨水生生态研究项目进展情况。空间站小型受控生命生态实验组件由神舟十八号航天员转移至问天舱生命生态实验柜中开展实验后,目前在轨运行稳定、4条斑马鱼状态良好。

据中国科学院上海技术物理研究所研究员郑伟波介绍,目前,航天员成功开展了两次水样样品采集和1次鱼食盒更换操作,发现了斑马鱼在微重力环境下表现出腹背颠倒游泳、旋转运动、转圈等定向行为异常现象。后续科学家将利用返回的回收水样、鱼卵等样品,结合相关视频开展空间环境对脊椎动物生长发育与行为的影响研究,同时为空间密闭生态系统物质循环研究提供支撑。

“斑马鱼作为‘模式生物’,与人类基因组相似度高达87%,可以作为许多人类疾病的研究模型。同时,与航天员一样,斑马鱼成为‘鱼航员’也需要通过生长阶段、活性、健康等层层选拔。”中国科学院水生生物研究所研究员王高鸿说。

揭秘

斑马鱼“娇小”但不“娇气”

有网友好奇,为什么这次神舟十八号飞行任务选择斑马鱼和金鱼藻做实验呢?

漂亮的斑马鱼是科学界著名的模式生物,具有个体小、发育周期短、实验周期短、容易饲养等优势,鱼卵透明,便于研究人员观察胚胎发育过程,被广泛用于生物医学研究。所谓的模式生物是生物学家通过对选定的生物物种进行科学研究,用于揭示某种具有普遍规律的生命现象。

其实,科研领域、水族饲养,斑马鱼都是热门之选。它对水质没有很高要求,耐温性、耐低氧能力都很出色,10摄氏度以上就能够很好地生长。水族爱好者眼中,它是新手入门最好养活的鱼之一。航天员进入太空,科研任务众多,实验用鱼必须皮实好养,太“娇气”的鱼肯定会淘汰。

同时,中国空间站内“寸土寸金”,斑马鱼的“娇小”体型,也更符合环境要求。通常,它的成鱼体长3~4cm,幼鱼体长只有1~2mm。神舟十八号乘组将利用舱内科学实验机柜和舱外载荷,在微重力基础物理、空间材料科学、空间生命科学、航天医学、航天技术等领域,开展90余项试(实)验。斑马鱼所在的“空间自循环水生生态系统”,占地并不大。

此外,斑马鱼自身的一些特性,也很符合实验的需求。它与人类基因组具有较高的相似度,是广泛应用于基因工程和生物医学研究的模式生物之一。科研人员发现,它的胚胎发育迅速,从受精卵发育到完整的胚胎只需24小时,实验周期短,大部分实验能够在一周内完成。而且,斑马鱼在发育的前7天身体透明,可直接观察内部器官。结合活体染料、抗体、核酸探针等方法能够观察自由活动的或者固定后的斑马鱼活体样本,这种直接的观察为自动化药物筛选和药物靶器官鉴别奠定了坚实有力的基础。

但是,要真正实现在“太空养鱼”并非易事,首先重力如何解决就是一大难题。

上海技术物理研究所结构工程师田清打了个比方:“在太空微重力环境下,‘鱼缸’必须密闭处理,不然水会‘飘走’,斑马鱼游动起来也会将水推开。因为太空没有浮力,斑马鱼必须靠自己的适应能力,调节在水中的姿态,适应微重力环境。”

释疑

太空鱼缸如何维持生态平衡

此次上天的太空鱼缸里配备有4条斑马鱼,还有金鱼藻。这个“太空鱼缸”如何维持生态平衡?

中国科学院空间应用工程与技术中心研究员、空间科学实验顾问仓怀兴称,“太空鱼缸”是一个“既好看又复杂”的生态系统。金鱼藻通过光合作用产生氧供给鱼呼吸,鱼的排泄物又给藻提供营养物质,它们相互之间既是生产者又是消费者,组成一个看起来很简单、但实际上内部复杂的科学实验。

太空里如何解决光照问题

在这个生态系统里,还有一个非常重要的参与者:阳光。但是在太空中,并没有地球上规律的昼夜和光照,这该如何解决?

专家介绍,在载人飞船上行过程中,上行水生支持装置将为金鱼藻提供LED光源,保持金鱼藻正常进行光合作用,保证生态系统里的氧含量满足斑马鱼的生存需求。

入轨后,航天员会将实验组件转移到问天舱的生命生态实验柜小型受控生命生态实验模块中开展在轨实验。

太空中怎么给斑马鱼喂食

阳光的问题解决了,还有水的问题。

在失重环境下,水会呈球状,甚至可以捧在手里。这种水能让小鱼在里面游吗?会不会因为失重游不动呢?又怎么喂食呢?

王高鸿介绍:“我们设计了一种特殊的鱼食,牙膏状,用注射器的方式每天推进去,让鱼尽量吃完。鱼吃完产生的排泄物可以通过管道输运到金鱼藻那边,促使它生长。”

中国科学院上海技术物理研究所研究员张涛就很期待小鱼们在太空产卵:“一旦发现鱼排卵,我们就会启动专用的排卵装置,把鱼卵收集起来。这是一个尝试性、探索性很强的工作,也是国内第一次做,是这次实验里最具特色的地方。”