N海都记者 余盈吟 通讯员 甘叶斌

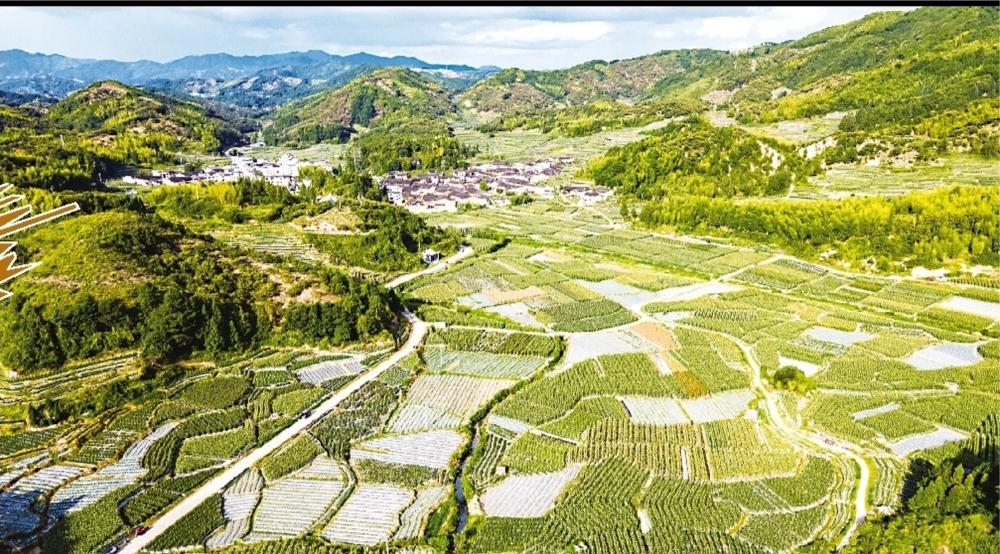

春雨润百谷,正是农事忙。屏南县正迎来一年中繁忙而又充满希望的春耕好时节,在场场春雨的滋润下,广袤的土地焕发出勃勃生机。油绿的枝叶繁茂铺满了田地,一垄垄绿油油的马铃薯惹人喜爱,把田间地头编织成了一幅幅美丽的春日画卷。

近年来,屏南县秉持“弱鸟先飞、滴水穿石”的闽东精神,围绕打造“全省一流的高山农业基地”发展目标,发挥高山冷凉气候优势,聚焦蔬菜、食用菌、花卉等特色优势产业,在山地开发上下功夫,做大做强农村产业,积极探索“农业+”发展模式,引领农业产业升级,走出农村产业融合发展新路径。

采用科技

布局新质模式

在棠口镇西村村的一座蔬菜大棚内,到处都是一片绿意盎然、生机勃勃的景象,村民们正忙着为大棚里的黄瓜掐须、整枝、绑蔓。一株株青翠欲滴的黄瓜藤正在向上生长,一朵朵鲜嫩的黄瓜花点缀其中,把整个大棚染得绿意浓浓。“花椰菜、西红柿、黄瓜,一年三茬安排得满满当当。”村民叶奇桐说。

与传统栽培模式相比,大棚种植能够克服“看天吃饭”的瓶颈,在水肥一体化、自动化喷淋、滴灌等设施的加持下,生产效率显著提升;经验丰富的农户还可根据种植需求合理调节生产茬口,以此应对市场波动。

目前,屏南已建设设施农业大棚1000多亩,其中包括温室大棚300多亩,采用标准化无土栽培新技术种植,探索推行“设施农业+小农户”的发展模式,通过投工入股方式带动小农户共同创业致富。

不少农户深知“粮经轮作”对于改良土壤质量的意义,但受限于传统农业种植观念,他们往往更看重眼前利益。以花椰菜为例,只要每公斤收购价在1.6元以上,就能够保本,何苦去种植收益偏低的水稻?

要打消农民的顾虑,亟须使粮食作物种植降本增效,农机应用不失为关键一环。而山区耕地细碎,机械化作业难以开展。为适应新形势下现代农业产业化发展和耕地保护需求,2023年以来屏南县实施农田提效项目,通过县国企八百公司流转撂荒地3000多亩,实施“小田改大田”1400多亩,形成适度规模化、适度机械化耕种条件,提高粮食种植效率,降低生产成本。同时,八百公司投资112万元购置粮食生产、加工农机,出租给种植大户和新型经营主体,搭建农机社会化服务平台,促进农机推广应用,降低种植户经营成本和经营风险,加快补上水稻机插、马铃薯移栽、水果采收等农机装备短板,大力发展山地轨道运输机械、小型插秧机、植保无人机等,更好满足丘陵山区农业生产需求,新建改造一批标准化粮食烘干中心,提升粮食产地烘干能力。

由棠口镇联合白溪门片区的4个村成立片区党委,流转片区内原有的106亩坑塘水面,通过镇属国企出资将坑塘水面改造为适宜农业机械生产的大块高标准农田,并购置旋耕机、插秧机、水稻收割机、稻谷烘干机、无人机等现代小型农业机械。

而后,镇属国企将耕地与农机租给当地片区党委领办的屏南县兴农旺农业综合开发专业合作社,由该合作社开展水稻机械化种植、农业机械操作培训等,并成立农业机械服务队,全方位为合作社成员及周边农户、家庭农场等经营主体提供机耕、机育、机插、机收、稻谷烘干等一条龙服务,带动群众运用小型农业机械开展农业生产。

“机械化种植不仅提升了生产效率,还节约了人工成本。例如,我们当前正在开展的无人机飞播,省去了育苗、插秧等环节,一个人不到一天时间就能完成百亩田地的播种,村民反响非常热烈。”该合作社负责人张自振告诉记者。

柔性引才

种好高山蔬菜

乡村要振兴,需让更多能人贤才“返回来”,把在外积累的技术和人才带回乡村。

2022年,屏南便推行乡村振兴特聘指导员制度,打破部门、行业、体制等壁垒,突破地域、身份、专业等界限,面向社会各界公开招募,吸引省内外专家学者、高校教师、知名律师、名导名编、文创艺术家、电商主播、自主创业人员、返乡能人、农村致富能手等609人报名,“按需索骥”共精选特聘104人,以兼职方式进点驻村开展服务,涵盖基层党建、农文旅、高山农业、文创、智库、电商等12类。

其中,屏南县农业农村局正高级农艺师李关发正是引领高山蔬菜产业发展的带头人之一。

李关发的每一天,几乎都与农民朋友为伴。记者见到他时,他正在对棠口镇山棠村的蔬果种植进行技术指导。“夏日若任凭阳光直射,花球容易泛黄。因此,要折取花球中下部的无病害叶片遮盖花球,才能保证花球洁白。若折在高处,很难防范雨水天气,可能导致烂果。”他随手演示了花椰菜种植的遮花技艺。

李关发几乎亲历了屏南高山蔬菜产业发展的全过程。1995年,在上级部门的支持下,屏南县开始创办高山反季节蔬菜栽培示范场。第二年,刚从宁德市农业学校毕业的他选择返乡从事农学科研工作,自此深耕高山瓜果蔬菜产业28年。

他说,当年,农户们率先试验示范花椰菜种植,很快摸清茬口调整、良种选育、技术管理等方面的诀窍,以“新田王”为代表的蔬菜品牌迅速走俏市场。

历经约10年发展,花椰菜种植遇上了第一道坎。2005年前后,有农户心急火燎地找上李关发。他定睛一看,花椰菜的根部粗得像萝卜,而原本可以长到1.5至2公斤的花球只剩不到0.5公斤重。凭借丰富的种植经验,李关发判断,这是典型的连作障碍病害。他当即与同事前往各乡镇调研,发现该病害已在全县范围呈蔓延之势。

危急时刻,他开出花椰菜+西瓜合理轮作的药方。“在我们的鼓励下,农户开始引种‘双虎’牌特大新红宝等高优品种西瓜,这一品种从育苗至收成约百天时间,若管理得当,单粒西瓜可达15公斤,亩均收益逾6000元,不仅破除了土壤元素结构固化带来的病害,也使农户获得可观的收益。”

沿着这一思路,李关发先后探索出10余项瓜果蔬菜品种间(套)作创新模式,辣椒、茄子、苦瓜、丝瓜、西红柿等系列瓜果渐渐充盈了屏南的田间地头。

在农业生产的千头万绪中,选种是重中之重。2020年,在外学习交流的李关发听闻市面上有白玉、禾峰、瑞雪、庆农、美味等5类花椰菜品种颇受欢迎,便要上了几袋种子带回屏南,试图开展示范推广。可接连找了几家农户,都被婉言谢绝。

“李老师,我们都是小本经营,一旦试种新品种出了差错,损失承担不起。以前的花椰菜品种卖得还算不错,还是这样将就吧。”农户们的苦衷来得真切。

犯难之际,种植大户张贤朝的回归打破了僵局。早在2012年,张贤朝便成立久顺果蔬农民专业合作社,流转村中闲置土地进行规模化经营,推进果蔬种植产业化发展。而后,辗转外出的他割舍不下对农业的感情,选择在2020年重回故土。

听闻李关发的诉求,张贤朝当即应允,挑选前述5个品种各100株,种在合作社的试验田里。通过数据分析、口感品尝、市场调研,花球圆整、梗青、口感清脆的“瑞雪80天”脱颖而出。第二年,试种面积拓展至5亩,长势依然喜人,推广种植便来得水到渠成。到今年,“瑞雪80天”的种植面积已达150亩。

如今,该合作社通过统一提供种子、统一种植、统一田间管理、统一收购等方式,吸纳了本村108户农户参与,辐射带动周边村庄400余户共同致富。邻近的安溪村村民陈家年今年首次尝试种植新种花椰菜,自家15亩地一季收入便有近5万元。“比当初自己瞎忙活收益来得大多了!”陈家年不无感慨。

从此,头年根据生产时令性,引种测试新优品种;次年做适当应用示范;第三年进行择优推广——这一模式广泛铺开。从拒绝种到抢着种,农户们对于新优品种的态度有了180度的大转弯。在李关发看来,农户们接受新事物难免需要过程,农技人员得加强沟通交流,拿出具有说服力的种植成果,方能消弭观望情绪。

今年的早春雨季,张贤朝发现地里的花椰菜出现叶片黄化、皱缩现象,连忙打电话给李关发求教,正在其他乡镇忙碌的李关发次日便奔赴现场。仔细勘查后,李关发认为问题根源在于田间积水。开沟排水,施加硫元素、腐植酸肥,一系列实招打出,果真挽回了不少损失。“我们农户打心眼里感谢李老师!”张贤朝说。

竭力奉献果蔬事业,切实为农户排忧解难,李关发在2021年荣获了全国五一劳动奖章。

截至目前,屏南县乡村特聘指导员依托特色产业资源,结合自身特长,推动实施生产发展、科技合作、基础设施建设等项目177个,带动家门口就业1931人,促进村集体经济增收259.8万元,使发展动能更强、振兴活力更足、人居环境更优、乡村治理更靓。

做大做强

产业步步生花

时下,屏南县岭下乡花椰菜迎来采收旺季。记者站在田埂上,放眼望去,让人印象深刻的莫过于长相奇特的宝塔花菜了,该花菜外形酷似宝塔,由许多螺旋形的小花所形成,花球结实,很是新颖独特,具有强烈的视觉震撼效果。

罗厝村党支部书记、村主任彭存在介绍,高山蔬菜是罗厝村的主导产业,但村内主要种植普通花菜,品种单一,价格波动大,村民收入不稳定。去年有外省朋友介绍,宝塔花椰菜广受市场欢迎,且有稳定的销售渠道,单株收购价最低为3.5元。彭存在就率先在秋冬茬试种了15亩,获得成功。今年由于行情好,单株收购价达8元以上,如果春茬栽培顺利,能够进一步带动村民增收致富。目前来看,长势符合预期。

在传统的销售实践中,像宝塔花椰菜这般拥有稳定销路的品类并不多,受市场行情影响,存在产品丰产而农民未必增收的现象。为此,岭下乡决定引进龙头企业,以期带动全产业链发展。

近年来,岭下乡先后建成高山果蔬食用菌分拣中心、果蔬保鲜冷库、电商直播仓储营销中心等,有效延长农产品销售时间,拓宽销售半径;先前,借福建(屏南)蔬菜种业创新大会举办的契机,岭下乡已布局一系列蔬菜新优品种选育工作,力求破解种业“卡脖子”难题。目前,总投资约650万元的高山蔬菜育苗中心项目正有序推进。项目规划建设集约化智能温室大棚、种子仓储车间、育苗播种车间等,设计年培育蔬菜苗和瓜果嫁接苗1800万株,可供1.2万亩蔬菜基地用苗。

“该项目旨在通过智能工厂化育苗流程,结合环境调控技术、施肥灌溉技术等应用,实现种苗的规模化生产。农民朋友不仅可以直观感受到不同新优品种的差异,从而根据种植需求个性化选种,还可节约育苗时间,有望多种一茬蔬菜;对龙头企业和科研院所而言,可为其种质资源库的建设增添砝码。”岭下乡党委书记张新建说。

凭借“育种+种植+冷链”的蔬菜产业链闭环基础,岭下乡已成功与南平圣丰生态农业发展有限公司等农业产业化省级重点龙头企业签订战略合作框架协议。短期内,岭下乡希望通过这次“牵手”发展订单农业,促进农民稳定增收;而从长远来看,龙头企业的进驻将充分发挥其“链长”作用,在优质农资供给、生产技术指导、品控把关等方面全程赋能农业生产,引导农户转变种植理念,走现代农业发展之路。