今天是端午节,你吃粽子了吗?

古时候端午节这一天非常热闹,赛龙舟、吃粽子、挂艾叶、佩香囊,各种习俗不一而足。这些端午习俗经过千百年的演变,逐渐形成了今天的样子。那么,古人是怎么过端午的呢?750年前,人们是“甜粽党”还是“咸粽党”?

端午节是纪念屈原吗?

因周昭王江上遇难而起

端午节,又有端阳节、端五节、重五节、五五节等十几种叫法。在大家的印象中,端午节是因为楚国诗人屈原投了汨罗江,人们向江里投食以纪念他,从而形成的一个节日。

这说法,实在是一个误解。五月初五成为一个节日,早在屈原去世前,便已经存在,并且有丰富的节日内容,其中之一是“蓄兰为沐”。屈原在其《楚辞》中有“浴兰汤兮沐芳华”一语,说的就是这种节俗,古人称端午节为“浴兰节”即此原因。

端午节向江里投食,最早与周代第四位国王——昭王姬瑕有关。据《史记·周本纪》记载:“昭王南巡狩不返,卒于江上。其卒不赴告,讳之也。”意思是,周昭王到南方巡视后便没再回来,死于江上。

周昭王怎么死的?据《帝王世纪》记载,周昭王实是在南征楚人的过程中,坐船过汉江,结果中了船老大的诡计,船舢板遇难,与两位陪侍在侧的美女一起沉江。

周昭王死后,当地人发现周昭王与两个女人的阴魂不散,常在江面上出现,人们于是在水边立祠祭祀。东晋人王嘉《拾遗记》就此事进行了演绎:“至暮春上巳之日,褉集祠间。或以时鲜甘味,采兰杜包裹,以沉水中。或结五色纱囊盛食,或用金铁之器并沉水中,以惊蛟龙水虫,使畏之不侵此食也。”

将食品用植物叶子包裹起来,这正是粽子的做法。可见,最早向江里投放包裹食品,并非为了纪念屈原,而是因为周昭王。

端午节的出现

最早是为了避邪

另外一说是,端午节是为祭祀与寒食节有关、被晋文公烧死的介之推。到了汉代时,祭祀对象则是在五月五日这天投江寻找溺水父亲遗体的14岁女孩曹娥。

至于纪念屈原,一直到南北朝时才真正确立,日期也固定为阴历五月初五,并发展成为一个全国性节日。梁人吴均《续齐谐记》中是这样说的:“屈原五月五日,投汨罗而死,每至此日,辄以竹筒贮米,投水祭之。”

屈原的投江日期是有争议的,一般认为五月初五,但也有说是五月十五。《隋书·地理志》便称,屈原是五月望日赴汨罗,“望日”即月圆的阴历十五。从这点也可以看出,端午确非屈原而起,祭祀他只不过是端午节的附加内容。

事实上,端午节的出现,最早是古代中国人出于避邪的需要。从《吕氏春秋·仲夏纪》的记述来看,古代中国人把五月视为最不吉利的月份,古人把五月份看作是毒月、恶月、凶月。这种“毒观点”应该源于对自然灾害的感性反应:五月正处仲夏时节,酷暑即将到来,此时毒虫滋生,人们极容易生疮患疾、遭虫咬,因此给古人留下了“五月不好”的印象。

小小粽子

饱含着家人对她的爱

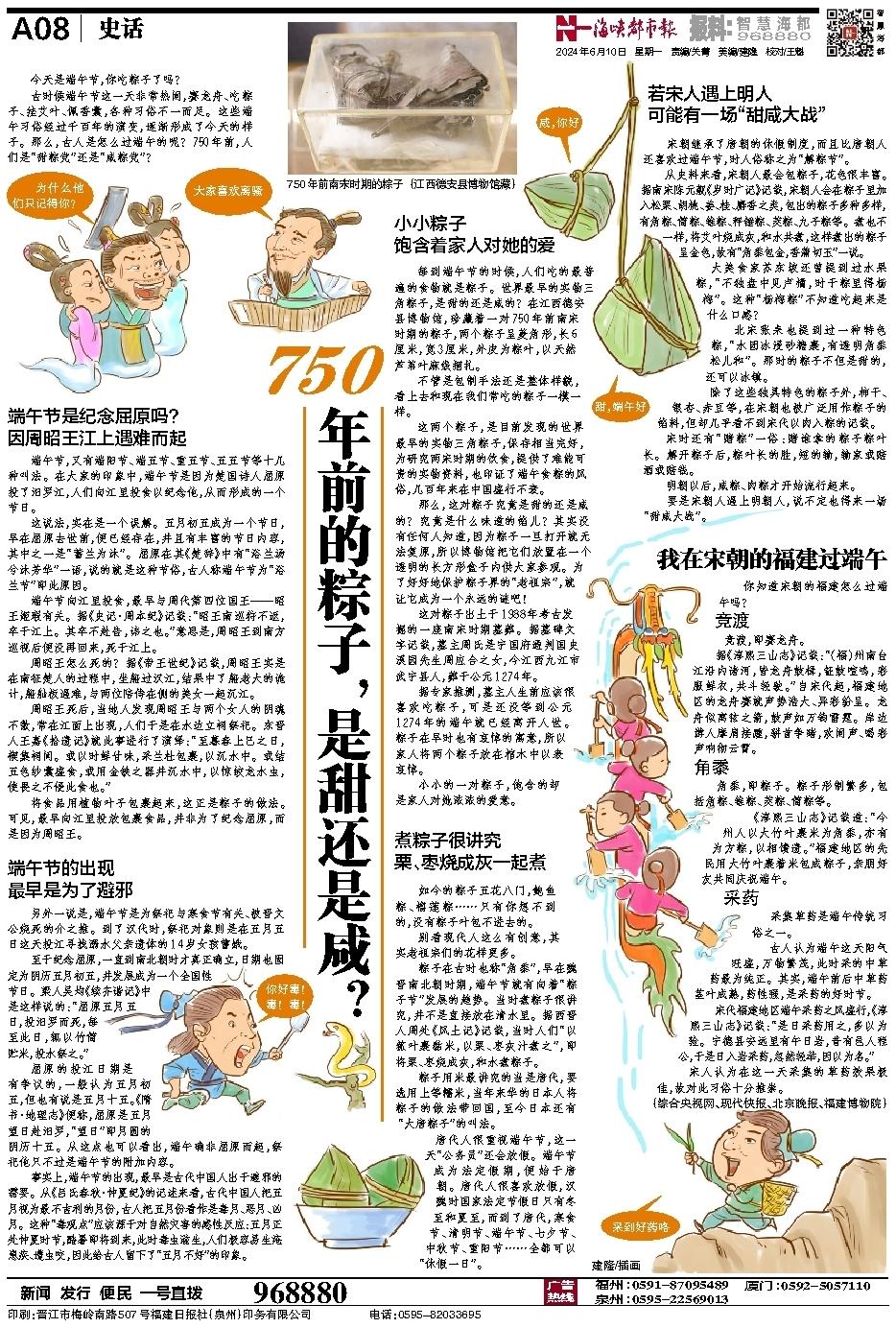

每到端午节的时候,人们吃的最普遍的食物就是粽子。世界最早的实物三角粽子,是甜的还是咸的?在江西德安县博物馆,珍藏着一对750年前南宋时期的粽子,两个粽子呈菱角形,长6厘米,宽3厘米,外皮为粽叶,以天然芦苇叶麻线捆扎。

不管是包制手法还是整体样貌,看上去和现在我们常吃的粽子一模一样。

这两个粽子,是目前发现的世界最早的实物三角粽子,保存相当完好,为研究两宋时期的饮食,提供了难能可贵的实物资料,也印证了端午食粽的风俗,几百年来在中国盛行不衰。

那么,这对粽子究竟是甜的还是咸的?究竟是什么味道的馅儿?其实没有任何人知道,因为粽子一旦打开就无法复原,所以博物馆把它们放置在一个透明的长方形盒子内供大家参观。为了好好地保护粽子界的“老祖宗”,就让它成为一个永远的谜吧!

这对粽子出土于1988年考古发掘的一座南宋时期墓葬。据墓碑文字记载,墓主周氏是宁国府通判国史溪园先生周应合之女,今江西九江市武宁县人,葬于公元1274年。

据专家推测,墓主人生前应该很喜欢吃粽子,可是还没等到公元1274年的端午就已经离开人世。粽子在早时也有哀悼的寓意,所以家人将两个粽子放在棺木中以表哀悼。

小小的一对粽子,饱含的却是家人对她浓浓的爱意。

煮粽子很讲究

栗、枣烧成灰一起煮

如今的粽子五花八门,鲍鱼粽、榴莲粽……只有你想不到的,没有粽子叶包不进去的。

别看现代人这么有创意,其实老祖宗们的花样更多。

粽子在古时也称“角黍”,早在魏晋南北朝时期,端午节就有向着“粽子节”发展的趋势。当时煮粽子很讲究,并不是直接放在清水里。据西晋人周处《风土记》记载,当时人们“以菰叶裹黏米,以栗、枣灰汁煮之”,即将栗、枣烧成灰,和水煮粽子。

粽子用米最讲究的当是唐代,要选用上等糯米,当年来华的日本人将粽子的做法带回国,至今日本还有“大唐粽子”的叫法。

唐代人很重视端午节,这一天“公务员”还会放假。端午节成为法定假期,便始于唐朝。唐代人很喜欢放假,汉魏时国家法定节假日只有冬至和夏至,而到了唐代,寒食节、清明节、端午节、七夕节、中秋节、重阳节……全都可以“休假一日”。

若宋人遇上明人

可能有一场“甜咸大战”

宋朝继承了唐朝的休假制度,而且比唐朝人还喜欢过端午节,时人俗称之为“解粽节”。

从史料来看,宋朝人最会包粽子,花色很丰富。据南宋陈元靓《岁时广记》记载,宋朝人会在粽子里加入松栗、胡桃、姜、桂、麝香之类,包出的粽子多种多样,有角粽、筒粽、锥粽、秤锤粽、茭粽、九子粽等。煮也不一样,将艾叶烧成灰,和水共煮,这样煮出的粽子呈金色,故有“角黍包金,香蒲切玉”一说。

大美食家苏东坡还曾提到过水果粽,“不独盘中见卢橘,时于粽里得杨梅”。这种“杨梅粽”不知道吃起来是什么口感?

北宋张耒也提到过一种特色粽,“水团冰浸砂糖裹,有透明角黍松儿和”。那时的粽子不但是甜的,还可以冰镇。

除了这些独具特色的粽子外,柿干、银杏、赤豆等,在宋朝也被广泛用作粽子的馅料,但却几乎看不到宋代以肉入粽的记载。

宋时还有“赌粽”一俗:赌谁拿的粽子粽叶长。解开粽子后,粽叶长的胜,短的输,输家或赔酒或赔钱。

明朝以后,咸粽、肉粽才开始流行起来。

要是宋朝人遇上明朝人,说不定也得来一场“甜咸大战”。

我在宋朝的福建过端午

你知道宋朝的福建怎么过端午吗?

竞渡

竞渡,即赛龙舟。

据《淳熙三山志》记载:“(福)州南台江沿内诸河,皆龙舟鼓楫,钲鼓喧鸣,彩服鲜衣,共斗轻驶。”自宋代起,福建地区的龙舟赛就声势浩大、异彩纷呈。龙舟似离弦之箭,鼓声如万钧雷霆。岸边游人摩肩接踵,骈首争睹,欢闹声、喝彩声响彻云霄。

角黍

角黍,即粽子。粽子形制繁多,包括角粽、锥粽、茭粽、筒粽等。

《淳熙三山志》记载道:“今州人以大竹叶裹米为角黍,亦有为方粽,以相馈遗。”福建地区的先民用大竹叶裹着米包成粽子,亲朋好友共同庆祝端午。

采药

采集草药是端午传统习俗之一。

古人认为端午这天阳气旺盛,万物繁茂,此时采的中草药最为纯正。其实,端午前后中草药茎叶成熟,药性强,是采药的好时节。

宋代福建地区端午采药之风盛行,《淳熙三山志》记载:“是日采药用之,多以为验。宁德县安远里有午日岩,昔有邑人程公,于是日入岩采药,忽然轻举,因以为名。”

宋人认为在这一天采集的草药效果极佳,故对此习俗十分推崇。

(综合央视网、现代快报、北京晚报、福建博物院)