N北京晚报 新华社 新京报

夜晚,万籁俱寂,人们沉睡时,却不知数不尽的昆虫正在头顶飞过。它们之中的一大部分是害虫,沿途啃噬农田作物,严重威胁着农业生产。在北京延庆,一部昆虫雷达正在全天候运行,它严密监控着深夜高空中迁飞害虫的一举一动,为农林业保驾护航。

何为昆虫雷达?雷达如何提前监测到昆虫踪迹?今天的《新知》就来揭秘相关问题。

饱受困扰 对农业生产造成威胁

为什么要用雷达来实时监测昆虫?这就要从古时讲起。

人与虫的战争,其实已延续了上千年。在古代,蝗灾是与水旱灾害并列的重大自然灾害。遍观史书,可以找到不少诸如“蝗虫过境,寸草不生”的记录。根据《中国飞蝗生物学》中的统计,从春秋时期到清朝末年,总共发生了800多次蝗灾。甚至,古代还建立了治蝗的专门制度和机构。南宋时期,董煟在《救荒活民书》中总结了当时治蝗的制度和方法,当时对治蝗负责人、步骤和资金使用都有规定。明清时期设立了临时性治蝗指挥机构“厂”,并在乡村设置“护田夫”查看蝗虫卵情况。宋代的朱熹在会稽县任上,曾经公开收购捕捉的蝗虫,规定大蝗一斗,给钱100文,小蝗每升50文。

即便是现在,农业生产依然受到害虫的威胁。据国家统计局统计数据显示,“十三五”期间,迁飞性害虫及其传播的作物病害,在我国年均发生15亿亩次以上,每年潜在粮食损失超过800亿斤。

饱受害虫困扰的,可不止中国。昆虫迁飞的现象遍布世界,可以说,整个地球都是一个巨大的昆虫迁飞场。

据联合国粮农组织统计,在世界范围内,农作物病虫害造成的产量损失在37%左右,这其中有很大一部分是迁飞性害虫造成的。我国东部就处在东亚昆虫迁飞场中,这是在东亚季风等多种因素共同影响下形成的一个巨大迁飞场。目前我国公布的10种一类农作物害虫中,就有8种具有迁飞习性。

虫灾的影响之所以会如此严重,主要是由于昆虫迁飞的不确定性。不同于候鸟南迁、燕子北归等自然界普遍常见的动物迁徙行为,昆虫的迁飞路径并不局限于某个固定地域,常会乘着季风一起迁徙,有的迁飞数百公里,有的跨越大陆,飞过海洋,迁飞距离可达数千公里,当遇到合适的降落条件时,在陌生而遥远的地方突然暴发,导致害虫跨区域突发、作物病虫害大流行,对迁入地农业生产造成巨大威胁。

同时,由于昆虫个体非常小,飞行的高度又很高,多在数百米到两千米的空中,而且多半昼伏夜出,行踪很难被人们观测到。

想要更好地预防迁飞昆虫带来的危害,了解它们是基本的前提。怎样才能了解?首先要能观测甚至预测昆虫的迁飞。

能力强大 “千里眼”看破虫群动向

在北京延庆绿富隆有机农业示范种植基地内,一处小院里立着一个造型有些奇怪的建筑——四方的基座高约3米,上面还顶着一个圆鼓鼓的“足球”。

伴着一阵阵“嗡嗡”声,“足球”打开,隐身在内的雷达天线开始转动,只见它时而“抬头”时而“低头”,时而作圆周扫描运动,不一会儿就完成“巡天”一圈。

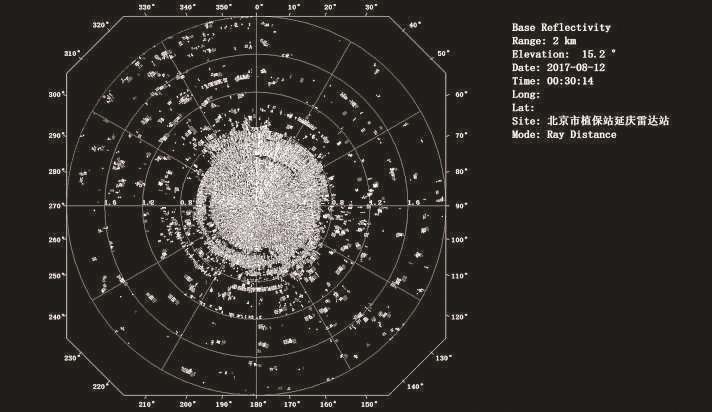

“这就是昆虫雷达。别看它个头不大,却拥有强大的监测能力,一般情况可发现5公里以内的目标,如果虫体聚集成群时,预测范围可以远达20至30公里,完成1次探测大约需要5分钟,因此,昆虫雷达具有探测范围大、观测效率高等很多优势。”北京市植保站测报科张智博士笑着说。通过这台雷达装置,人眼看不到的电磁波被发射出去,又带着天上的“消息”回来,随后被处理成可视化的图像。

在昆虫雷达观测室内,计算机屏幕上,正以红绿蓝三种颜色,显示出计算机自动计算出来的昆虫数量及飞行方向等信息。“从雷达显示上,我们能看到回波点,统计出回波点数量,再辅助高空测报灯、无人机等设备进行分析,判断属于哪一种昆虫、数量多少、迁飞方向等,从而判断迁飞性害虫数量等。”张智解释说。

特殊技能

可判断昆虫在哪里降落

针对昆虫迁飞,有很多监测和研究方法。在过去,人们监测这些迁飞昆虫的方式大多是人工识别。比如设置探照灯来诱虫,通过设置一个巨大的朝天探照灯,在夜间吸引昆虫降落。其在夜间的光柱可以达到500米高,仿佛一个巨大的火烛,以吸引迁飞的昆虫。

还有的采用设障法,在高空设置一个透明的板子,让昆虫在飞行中撞上去,从而收集到昆虫的样本。此外,性诱也是有效的监测方法之一,昆虫夜晚迁徙,白天落地觅食,会被放置在田野中的性诱设备捕获,用于监测和研究。这是由于有些昆虫的寿命很短,它们会在迁徙途中进行繁衍,实现世代更迭,让下一代到达目的地。

还有一些特殊方法,比如高空网捕、海上网捕等,但这些方法中,大部分都只能监测到昆虫的数量。

而昆虫雷达是目前最好的全面监测工具,其不但可以监测到数量,而且可以监测到昆虫迁移方向和速度,配合地面诱捕等方式,能实现从地面到天空的全面监测。

昆虫雷达的原理和其他雷达并无二致,都是利用电磁波在不同物体上的反射,从而实现对肉眼难以观察到的空中物体进行探测。

不同之处在于,普通雷达监测的范围越远越好,而昆虫雷达则不然,它的要求更加细致,不仅要看到虫群的位置,还要能识别出昆虫的外形、姿势,从而判断出虫子的种类和它飞行的状态。“最重要的是,要看它是不是有在北京降落的可能。”张智说。

2016年,由北京市植物保护站与中国农科院植保所、无锡立洋电子科技等单位联合研发并部署的第一部双模式昆虫雷达就在延庆投入运行,大大提升了监测效率和准确性。

□点击

昆虫雷达

设置在北京延庆的昆虫雷达,是我国首个兼具水平扫描和垂直监测两种模式的数字化昆虫雷达。根据工作方式的不同,雷达可分为扫描雷达、垂直监测雷达等,而双模式昆虫雷达则是将两者融合于一体,综合了两种雷达的优势。扫描雷达范围大、取样速度快,垂直雷达自动化程度高、测算能力强,两者结合,可以获得迁飞害虫的数量、高度、方向、速度和体形等参数,大大提升了昆虫雷达观测能力。

□数据

每年1.5万吨昆虫

飞过中国东部夜空

生活在中国东部的人们可能不知道,每天夜里,当人们熟睡时,成百上千亿的昆虫,正在他们头顶飞过,这些昆虫的质量加起来可能有数百吨。它们之中的绝大部分都是害虫,在漫长的迁徙中,寻找新的觅食地。

这一数字来自河南省农科院植保所所长封洪强团队的一项新研究,在过去20年中,他们用自主研发的世界上最先进的昆虫雷达,长期在野外进行昆虫迁飞监测,最终发现了中国东部地区迁飞昆虫的数量、种类、迁飞规律等。研究成果在线发表于《美国科学院院刊(PNAS)》上。

在此之前,只有英国有过类似的监测和研究,当地科学家们监测发现,每年夜间约9050亿头昆虫飞过英国南部,其生物量约911吨。而封洪强团队的研究显示,我国东部地区每年有9.3万亿头昆虫,在夜间悄然飞过东西600公里宽的截面,总质量约有1.5万吨,平均每年每公里上空,有155亿头昆虫飞过,昆虫密度是英国南部的5.15倍。

封洪强师从于我国著名植保学家、中国工程院院士吴孔明,在学生期间,曾经参与昆虫迁飞野外监测站的建立。2004年,博士毕业后,他继续开展雷达昆虫学的研究,开启了迁飞昆虫研究的加速之路。

和候鸟迁徙一样,昆虫也会按照季节的变化进行迁飞。每年春夏季节,昆虫会随着偏南的气流一路北迁,越南、老挝、缅甸、菲律宾等地昆虫会北上入境,我国南部的昆虫也会随之往北,每年秋季,它们又会随着偏北的季风,飞回温暖的南方。如今,延庆已成为草地螟、草地贪夜蛾等十几种迁飞性害虫的重要监测基地。