盛夏时节,荔枝飘香。“日啖荔枝三百颗,不辞长作岭南人。”苏东坡这一流芳千古的诗句,真切地道出了自古以来人们对于荔枝的喜爱。

可是,你知道吗,不只是荔枝肉好吃,外面的荔枝壳还是一种香料呢。

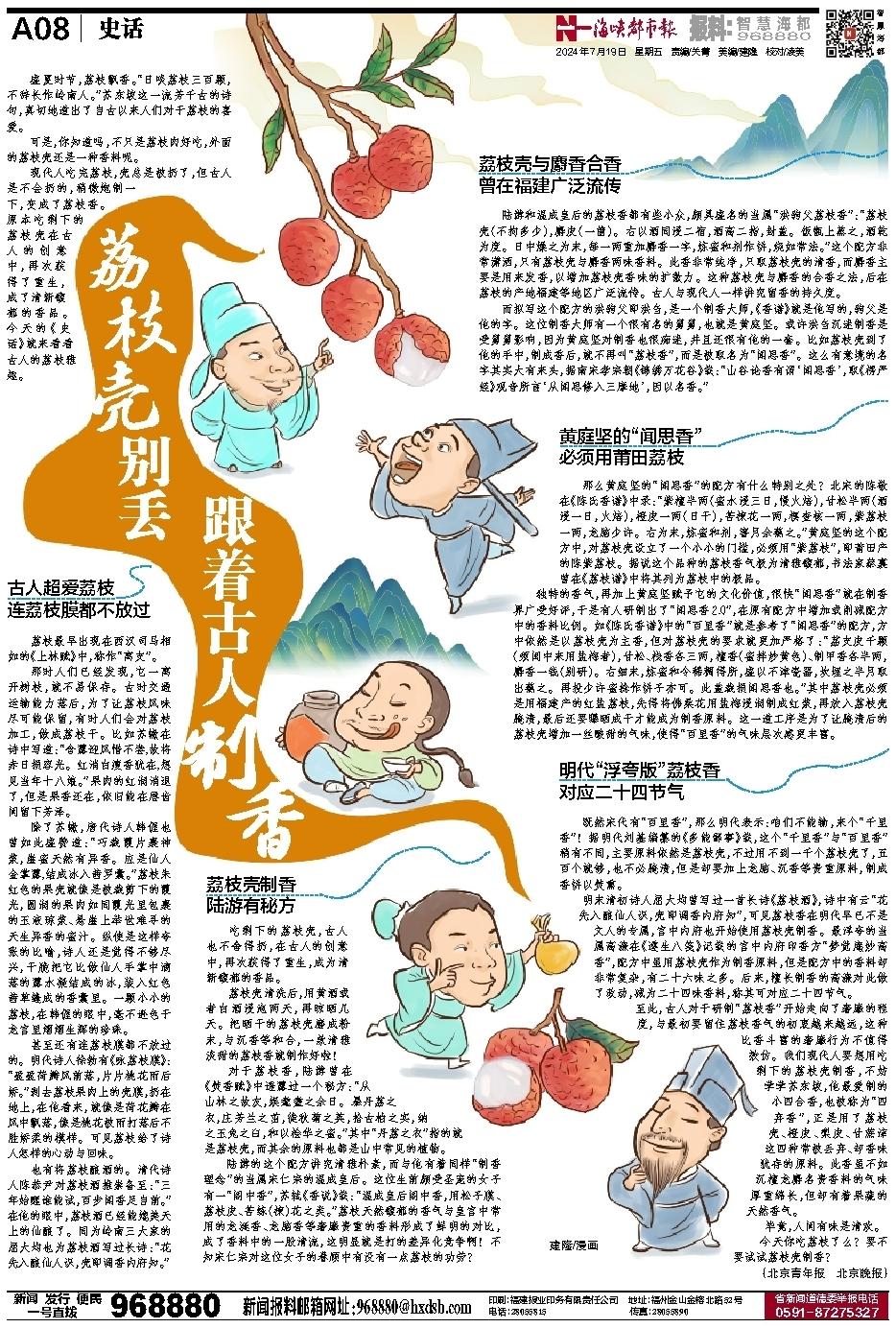

现代人吃完荔枝,壳总是被扔了,但古人是不会扔的,稍微炮制一下,变成了荔枝香。原本吃剩下的荔枝壳在古人的创意中,再次获得了重生,成了清新馥郁的香品。今天的《史话》就来看看古人的荔枝雅趣。

古人超爱荔枝

连荔枝膜都不放过

荔枝最早出现在西汉司马相如的《上林赋》中,称作“离支”。

那时人们已经发现,它一离开树枝,就不易保存。古时交通运输能力落后,为了让荔枝风味尽可能保留,有时人们会对荔枝加工,做成荔枝干。比如苏辙在诗中写道:“含露迎风惜不尝,故将赤日损容光。红消白瘦香犹在,想见当年十八娘。”果肉的红润消退了,但是果香还在,依旧能在唇齿间留下芳泽。

除了苏辙,唐代诗人韩偓也曾如此盛赞道:“巧裁霞片裹神浆,崖蜜天然有异香。应是仙人金掌露,结成冰入茜罗囊。”荔枝朱红色的果壳就像是被裁剪下的霞光,圆润的果肉如同霞光里包裹的玉液琼浆、悬崖上举世难寻的天生异香的蜜汁。纵使是这样夸张的比喻,诗人还是觉得不够尽兴,干脆把它比做仙人手掌中滴落的露水凝结成的冰,装入红色茜草缝成的香囊里。一颗小小的荔枝,在韩偓的眼中,毫不逊色于龙宫里熠熠生辉的珍珠。

甚至还有连荔枝膜都不放过的。明代诗人徐勃有《咏荔枝膜》:“盈盈荷瓣风前落,片片桃花雨后娇。”剥去荔枝果肉上的壳膜,扔在地上,在他看来,就像是荷花瓣在风中飘落,像是桃花被雨打落后不胜娇柔的模样。可见荔枝给了诗人怎样的心动与回味。

也有将荔枝酿酒的。清代诗人陈恭尹对荔枝酒推崇备至:“三年始醒谁能试,百步闻香足自前。”在他的眼中,荔枝酒已经能媲美天上的仙酿了。同为岭南三大家的屈大均也为荔枝酒写过长诗:“花先入酿仙人识,壳即调香内府知。”

荔枝壳制香

陆游有秘方

吃剩下的荔枝壳,古人也不舍得扔,在古人的创意中,再次获得了重生,成为清新馥郁的香品。

荔枝壳清洗后,用黄酒或者白酒浸泡两天,再晾晒几天。把晒干的荔枝壳磨成粉末,与沉香等和合,一款清雅淡甜的荔枝香就制作好啦!

对于荔枝香,陆游曾在《焚香赋》中透露过一个秘方:“从山林之故友,娱耄耋之余日。暴丹荔之衣,庄芳兰之茁,徙秋菊之英,拾古柏之实,纳之玉兔之臼,和以桧华之蜜。”其中“丹荔之衣”指的就是荔枝壳,而其余的原料也都是山中常见的植物。

陆游的这个配方讲究清雅朴素,而与他有着同样“制香理念”的当属宋仁宗的温成皇后。这位生前颇受圣宠的女子有一“阁中香”,苏轼《香说》载:“温成皇后阁中香,用松子膜、荔枝皮、苦练(楝)花之类。”荔枝天然馥郁的香气与皇宫中常用的龙涎香、龙脑香等奢靡贵重的香料形成了鲜明的对比,成了香料中的一股清流,这明显就是打的差异化竞争啊!不知宋仁宗对这位女子的眷顾中有没有一点荔枝的功劳?

荔枝壳与麝香合香

曾在福建广泛流传

陆游和温成皇后的荔枝香都有些小众,颇具盛名的当属“洪驹父荔枝香”:“荔枝壳(不拘多少),麝皮(一箇)。右以酒同浸二宿,酒高二指,封盖。饭甑上蒸之,酒乾为度。日中燥之为末,每一两重加麝香一字,炼蜜和剂作饼,烧如常法。”这个配方非常潇洒,只有荔枝壳与麝香两味香料。此香非常纯净,只取荔枝壳的清香,而麝香主要是用来发香,以增加荔枝壳香味的扩散力。这种荔枝壳与麝香的合香之法,后在荔枝的产地福建等地区广泛流传。古人与现代人一样讲究留香的持久度。

而拟写这个配方的洪驹父即洪刍,是一个制香大师,《香谱》就是他写的,驹父是他的字。这位制香大师有一个很有名的舅舅,也就是黄庭坚。或许洪刍沉迷制香是受舅舅影响,因为黄庭坚对制香也很痴迷,并且还很有他的一套。比如荔枝壳到了他的手中,制成香后,就不再叫“荔枝香”,而是被取名为“闻思香”。这么有意境的名字其实大有来头,据南宋孝宗朝《锦绣万花谷》载:“山谷论香有谓‘闻思香’,取《楞严经》观音所言‘从闻思修入三摩地’,因以名香。”

黄庭坚的“闻思香”

必须用莆田荔枝

那么黄庭坚的“闻思香”的配方有什么特别之处?北宋的陈敬在《陈氏香谱》中录:“紫檀半两(蜜水浸三日,慢火焙),甘松半两(酒浸一日,火焙),橙皮一两(日干),苦楝花一两,榠查核一两,紫荔枝一两,龙脑少许。右为末,炼蜜和剂,窨月余爇之。”黄庭坚的这个配方中,对荔枝壳设立了一个小小的门槛,必须用“紫荔枝”,即莆田产的陈紫荔枝。据说这个品种的荔枝香气极为清雅馥郁,书法家蔡襄曾在《荔枝谱》中将其列为荔枝中的极品。

独特的香气,再加上黄庭坚赋予它的文化价值,很快“闻思香”就在制香界广受好评,于是有人研制出了“闻思香2.0”,在原有配方中增加或削减配方中的香料比例。如《陈氏香谱》中的“百里香”就是参考了“闻思香”的配方,方中依然是以荔枝壳为主香,但对荔枝壳的要求就更加严格了:“茘支皮千颗(须闽中来用盐梅者),甘松、栈香各三两,檀香(蜜拌炒黄色)、制甲香各半两,麝香一钱(别研)。右细末,炼蜜和令稀稠得所,盛以不津瓷噐,坎埋之半月取出爇之。再投少许蜜捻作饼子亦可。此盖裁损闻思香也。”其中荔枝壳必须是用福建产的红盐荔枝,先得将佛桑花用盐梅浸润制成红浆,再放入荔枝壳腌渍,最后还要曝晒成干才能成为制香原料。这一道工序是为了让腌渍后的荔枝壳增加一丝酸甜的气味,使得“百里香”的气味层次感更丰富。

明代“浮夸版”荔枝香

对应二十四节气

既然宋代有“百里香”,那么明代表示:咱们不能输,来个“千里香”!据明代刘基编纂的《多能鄙事》载,这个“千里香”与“百里香”稍有不同,主要原料依然是荔枝壳,不过用不到一千个荔枝壳了,五百个就够,也不必腌渍,但是却要加上龙脑、沉香等贵重原料,制成香饼以焚熏。

明末清初诗人屈大均曾写过一首长诗《荔枝酒》,诗中有云“花先入酿仙人识,壳即调香内府知”,可见荔枝香在明代早已不是文人的专属,宫中内府也开始使用荔枝壳制香。最浮夸的当属高濂在《遵生八笺》记载的宫中内府印香方“梦觉庵妙高香”,配方中虽用荔枝壳作为制香原料,但是配方中的香料却非常复杂,有二十六味之多。后来,擅长制香的高濂对此做了改动,减为二十四味香料,称其可对应二十四节气。

至此,古人对于研制“荔枝香”开始走向了奢靡的程度,与最初要留住荔枝香气的初衷越来越远,这种比香斗富的奢靡行为不值得效仿。我们现代人要想用吃剩下的荔枝壳制香,不妨学学苏东坡,他最爱制的小四合香,也被称为“四弃香”,正是用了荔枝壳、橙皮、梨皮、甘蔗滓这四种常被丢弃、却香味犹存的原料。此香虽不如沉檀龙麝名贵香料的气味厚重绵长,但却有着果蔬的天然香气。

毕竟,人间有味是清欢。

今天你吃荔枝了么?要不要试试荔枝壳制香?

(北京青年报 北京晚报)